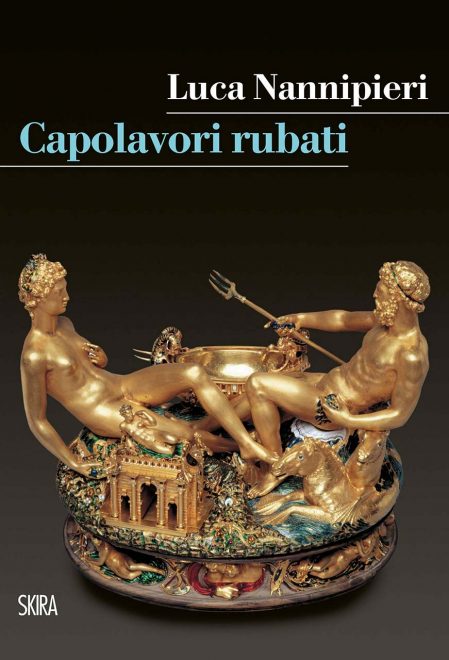

Su questo lato oscuro dell’arte punta il suo studioso microscopio il critico d’arte Luca Nannipieri nel suo Capolavori rubati (Skira Editore, 192 pagine, 19 euro) in cui l’autore raccoglie e amplia alcuni casi già narrati nella rubrica televisiva Caffè di RaiUno.

Omicidi, furti, razzie, corruzioni, contrabbandi, soprusi, roghi, devastazioni, confische hanno contraddistinto la vita di molti tesori artistici. Da Caravaggio a Picasso, da de Chirico a Munch, da Renoir a Klimt, a Van Gogh (uno degli artisti più preso di mira dalla criminalità organizzata) fino alle statue della classicità, sono molti gli episodi, alcuni celebri, altri sconosciuti, alcuni risolti e altri ancora sotto indagine da parte soprattutto dei Carabinieri del Nucleo TPC (ne parla approfonditamente un altro recente libro, Rizzoli, sul mio comodino: Detective dell’arte, del nuovo comandante degli 007 della cultura, generale Roberto Riccardi: ma su questo torneremo prossimamente).

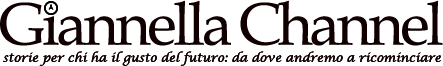

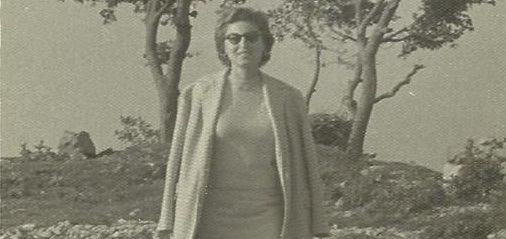

Gustav Klimt, Ritratto di signora (1916-1917; olio su tela, 60 x 55 cm; già Piacenza, Galleria Ricci-Oddi).

Nannipieri conduce il lettore per mano nell’intrico di illegalità, della criminalità, del mercato nero, della cupidigia, della volontà di potenza che si nasconde dietro ogni ladrocinio. Lo fa con una narrazione e la ricostruzione giudiziaria dei fatti, l’inquadramento storico (dai saccheggi dell’antichità fino alla razzie naziste e, più recentemente, da parte degli integralisti islamici del Daesh: di Arte e terrorismo lo stesso Nannipieri si è occupato in un saggio edito da Rubbettino nel 2015), l’esame dei sistemi di protezione delle opere d’arte e delle loro falle.

Lo fa segnalando anche una ricca bibliografia, con in testa Fabio Isman e I predatori dell’arte perduta, Skira) in grado di approfondire gli argomenti trattati. (A proposito: grazie per le generose citazioni che mi riguardano, da L’Arca dell’arte. Storie e storia della Rocca di Sassocorvaro, nelle terre di Urbino, e degli uomini che mezzo secolo fa salvarono per il mondo i capolavori dell’arte italiana, Delfi, Cassina 1999; a Operazione Salvataggio, Chiarelettere, 2014, dedicato ai Monuments men di tutte le guerre dal Novecento a oggi; fino al MAiO, Museo dell’arte in ostaggio, varato su mia idea a Cassina de’ Pecchi, alle porte di Milano, per ricordare le 1641 opere d’arte italiane trafugate in gran parte dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale).

Caravaggio, Natività con i santi Lorenzo e Francesco (1600; olio su tela, 268 x 197 cm; Palermo, già nell’oratorio di San Lorenzo, trafugata nel 1969).

Dalle pagine di godibile lettura, tra cronaca e storia dell’arte, emerge una costante, paradossale considerazione: che molte delle opere trafugate sono diventate celebri soltanto dopo il loro furto. Sono i casi della Natività di Caravaggio, rubata nella notte del 17 ottobre 1969 a Palermo forse su commissione di un boss mafioso (oggi è tra le dieci opere più ricercate al mondo), oppure dell’Urlo di Munch (foto in apertura), sparito dal Munch Museet di Oslo nel 2004, o del Ritratto di Signora di Klimt, sottratto nel 1997 dalla Galleria Ricci Oddi di Piacenza. Il mito planetario della Gioconda di Leonardo è nato in seguito al furto del 1911, quando migliaia di persone andarono nelle sale del Louvre per osservare lo spazio lasciato vuoto dal dipinto scomparso per mano dell’imbianchino italiano Vincenzo Peruggia. Proprio il Louvre, tuttavia, nel capitolo dedicato alle controversie storiche, passa da vittima a esemplare espressione delle spoliazioni per volere di Napoleone (finora vana la mia ricerca per acquistare il libro Marche disperse, edito da Silvana, sulle opere d’arte trafugate dalle Marche). Insomma, essere trafugati non sempre per qualche opera potrebbe essere considerata una disgrazia.

![]()

Nel sommario di Capolavori rubati spiccano le storie riguardanti: la Natività di Caravaggio; la Saliera di Benvenuto Cellini a Vienna; i due Van Gogh ad Amsterdam; il furto di Boston di cui parlo qui sotto; l’unico Dalì dell’America Latina; l’Urlo di Munch a Oslo; Ritratto di Signora di Klimt a Piacenza; Cezanne e Van Gogh a Roma; il De Chirico di Béziers; le opere trafugate al Museo di Castelvecchio a Verona; la Madonna dei fusi nel castello di Drumlanrig; la Venere di Morgantina; il Trapezophoros; il cratere di Euphronios; l’Atleta di Fano; il furto della Gioconda; le spoliazioni di Napoleone; le razzie naziste; il contrabbando internazionale dal Medio Oriente.

A PROPOSITO/ Un brano estratto dal libro di LUCA NANNIPIERI

81 minuti per depredare il museo di Boston

Rembrandt, Vermeer, Degas e Manet a Boston: con il furto nel piccolo Louvre del Massachusetts, la pittura olandese non è più la stessa

Il più grande furto d’arte nella storia del mondo, Il più grave reato contro la proprietà negli Stati Uniti, Taglia da 10 milioni di dollari per avere notizie, La ricompensa è disponibile da subito: sono questi alcuni dei titoli gridati da agenzie e quotidiani di tutto il mondo occidentale di fronte alla rapina (forse la più ingente nell’ultimo mezzo secolo in un paese in pace) che è avvenuta la notte del 18 marzo 1990 all’Isabella Stewart Gardner Museum a Boston, nel Massachusetts.

L’edificio è stato costruito seguendo la volontà della ricca ereditiera e filantropa di cui la galleria porta il nome: Isabella Stewart Gardner (1840-1924). Avendo la ricca signora visitato Venezia nel 1884, si innamorò di Palazzo Barbaro, affacciato sul Canal Grande, nel sestiere di San Marco, che era luogo di ritrovo e di confronto per artisti, mecenati ed espatriati americani e inglesi.

Con la morte del padre, che le lasciò una corposa eredità grazie ai soldi fatti con il commercio del lino e delle miniere di rame, l’ereditiera decise di creare una collezione d’arte di respiro internazionale e di allestirla in un edificio che si rifacesse all’architettura veneziana di cui si era innamorata durante il suo viaggio in Italia, con un cortile interno che avrebbe dovuto verdeggiare di piante da fiori stagionali. La struttura fu costruita tra il 1899 e il 1901, in un appezzamento di terreno che si trovava nel Fenway Park, e fu inaugurata nel 1903.

Avendo una liquidità molto generosa, Isabella e il marito iniziano ad acquistare opere d’arte di gran pregio. Nel 1891 comprano un’opera di importanza assoluta per l’arte europea: il concerto a tre di Vermeer, battendo in un’asta parigina la National Gallery di Londra e il Louvre di Parigi. È una delle prime acquisizioni che la porteranno, negli anni, ad accumulare, in sede permanente, presso il suo edificio dipinti, sculture egizie e greco-romane, mobili, arazzi, edizioni rare, arti decorative e invitando anche gli artisti viventi a frequentare lo spazio con mostre, concerti, conferenze… Quando morì, Isabella lasciò scritto che la collezione, composta da oltre 7.500 dipinti, mobili, tessuti, sculture, reperti archeologici, oggetti ornamentali, oltre 1.500 edizioni e libri rari e 7.000 documenti d’archivio, avrebbe dovuto essere aperta “per l’educazione e il divertimento del pubblico per sempre”.

La notte del 18 marzo 1990 accadde l’inaudito: due ladri, travestiti da agenti di polizia, in poco più di un’ora, precisamente in 81 minuti, si fanno aprire il museo dalle guardie di sicurezza, le imbavagliano, le portano nel seminterrato, le legano ai tubi delle condutture, salgono di nuovo nelle sale espositive, prendono 13 opere d’arte, con una lama tagliano le tele dalle cornici, e fuggono via. Sono le 2:45 del mattino. I guardiani imbavagliati verranno trovati il giorno dopo. Come se un intero museo di piccole dimensioni ma di grandissimo valore storico-artistico scomparisse dalla sera alla mattina. La sera esiste e la mattina non c’è più nulla.

Il bottino scelto è molto importante, con un valore stimato di oltre 500 milioni di dollari. Questi sono gli artisti più noti rubati: Vermeer, Rembrandt, Manet, Degas. Le opere fondamentali sono state prese dalla cosiddetta “camera olandese”, dove erano esposti i capolavori dei Paesi Bassi: e infatti sono scomparsi nella mani dei criminali l’enigmatico Concerto a tre di Vermeer (1663-1666), l’importante olio su tela Cristo nella tempesta nel mare di Galilea di Rembrandt del 1633 (l’unico dipinto dell’artista che rappresenta un paesaggio marino), definito “la pittura narrativa più sorprendente di Rembrandt in America”; sempre dell’artista olandese un piccolissimo ritratto da giovane, realizzato con inchiostro su carta di quattro centimetri per cinque, e un ampio olio su tela dal titolo Dama e gentiluomo in nero, entrambi del 1633; oltre a questi si sono portati via un olio su tela, dal tritolo Chez Tortoni (1875), di Edouard Manet, quattro opere di Edgar Degas, ovvero un inchiostro su foglio (1885-1888), un acquerello a matita su carta, un altro disegno su carta dal titolo Processione su una strada vicino a Firenze (1857-1860), un gesso su carta del 1884, un antico bicchiere Gu cinese di bronzo del XII secolo a. C., un Paesaggio con un obelisco (1638) di Govaert Flinck, un bronzo dorato della guardia imperiale di Napoleone (1813-1814).

Nonostante la presenza dei ladri sia stata registrata dai rilevatori di movimento, non ci sono stati arresti.

Con il furto di Rembrandt e Vermeer viene irrimediabilmente compromessa una delle più preziose collezioni di opere olandesi in America…

Questa rapina non ha nulla di comparabile nella cronistoria dei furti in un paese in pace. Se si escludono, infatti, le razzie, le spoliazioni, le violente requisizioni che spesso avvengono quando una nazione è soggiogata dal peso di una guerra o di una rivolta civile, i furti sono estremamente mirati e circostanziati. A Boston, invece, i ladri sono entrati e hanno fatto come i saccheggiatori fanno nei paesi in conflitto: hanno depredato.

La scomparsa delle opere nella sala olandese non è grave soltanto per la perdita di vari lavori che avrebbero dovuto rimanere nelle disponibilità pubbliche. È una perdita anche simbolica dal punto di vista nazionale, perché i Paesi Bassi si sono contraddistinti rare volte nella storia dell’arte europea e occidentale. Non lo hanno fatto con l’architettura, ma con la pittura. E lo hanno fatto nel secolo di Rembrandt e di Vermeer: il Seicento…

La perdita, dunque, di queste opere non falcia soltanto gli Stati Uniti, ma anche l’Olanda e, in generale, lo spirito europeo.

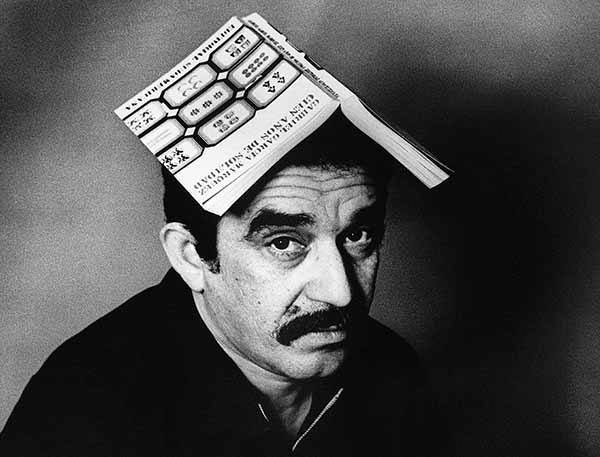

L’architetto e senatore a vita Renzo Piano (Genova, 1937). È tra i più noti, prolifici e attivi architetti di fama internazionale, vincitore del Premio Pritzker consegnatogli dal Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton alla Casa Bianca nel 1998. Nel 2006 diventa il primo italiano inserito dal TIME nella Time 100, l’elenco delle 100 personalità più influenti del mondo. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’ha nominato Senatore a vita.

Nonostante l’ampliamento dell’Isabella Stewart Gardner Museum, realizzato tra il 2005 e il 2011 da Renzo Piano, il quale, dopo un’iniziale titubanza, accettò di lavorarvi perché “quando si varca la soglia e si entra in questo spazio, si percepisce un senso di bellezza più forte di qualsiasi altra cosa, più forte del fato, più forte del kitsch, che fa di questo luogo una grande opera d’arte”, il museo non ha mai celato negli anni la dolorosa ferita del furto. Anzi, oltre a lasciare vuote e appese – a futura memoria – le cornici dei quadri trafugati, sul sito ufficiale online campeggia una dichiarazione che molto raramente troveremo nei musei europei colpiti da analoghe sparizioni. La ricalchiamo qui, come monito e come insegnamento.

![]()

- A Cassina, alle porte di Milano, ha aperto il MAIO, il Museo dell’Arte in Ostaggio (testo di Tina Lepri per il Giornale dell’Arte online, fotocronaca inaugurazione di Vittorio Giannella

- Quei 1.653 tesori rubati da Hitler e ancora prigionieri di guerra (testo di Salvatore Giannella)

- Pur sfigurata dalla guerra, ai soldati “aggiustaveneri” l’Italia sembrò bellissima (testo di Ilaria Dagnini Brey per Giannella Channel)

- “La Tempesta” nella tempesta della guerra e altre storie di eroici salvatori dell’arte (testo di Mirella Serri per Sette – Corriere della Sera)

- Fu trafugata dai nazisti nel 1943, la “Carica dei bersaglieri” torna alla Garibaldi

- Roberto Malini, l’italiano che ha salvato l’arte dell’Olocausto. E i dipinti condannati alla damnatio memoriae. La storia straordinaria di un italiano, Roberto Malini, che viaggiando in mezzo mondo e con l’aiuto della rete, ha recuperato e donato al Museo della Shoah 240 opere di artisti vittime dell’Olocausto (testo di Salvatore Giannella per Conoscere la storia)

- La Venere di San Giovanni in Perareto torna a Rimini dopo mezzo secolo (testo di Sabrina Urbinati per Giannella Channel)

- Sergio Romano elogia Giuseppe Bottai, paladino della cultura: “Era convinto che il nostro patrimonio fosse la prova dell’esistenza di una nazione italiana” (testo di Salvatore Giannella per Sette – Corriere della Sera, elaborazioni artistiche di Giacomo Giannella)

- Chi li ha visti? I tesori di Piemonte e Lombardia, della Toscana e di Firenze ancora prigionieri di guerra

- Quei tesori d’Italia che intrigano gli Indiana Jones. Armati di metal detector, i predatori di antiche ricchezze scandagliano terreni ed esplorano fortezze dal Piemonte alla Sardegna. Per vivere il brivido del ritrovamento (testo di Salvatore Giannella per Sette – Corriere della Sera)

- Gli 007 dei Carabinieri riportano in Italia da Ginevra 45 casse di reperti romani ed etruschi trafugati. Erano in depositi di proprietà dell’antiquario inglese Robin Symes, arrestato

- I monumenti di Arquata del Tronto, nelle Marche, prima delle scosse, nel censimento fatto dal futuro “salvatore dell’arte”, Pasquale Rotondi (testo di Pasquale Rotondi, introduzione di Salvatore Giannella)

- Monza, recuperate dai carabinieri tre importanti opere trafugate dai nazisti. I dipinti sono di Cima da Conegliano, Alessio Baldovinetti, Girolamo dai Libri (testo di Tina Lepri, il Giornale dell’arte online)

- L’uomo che ha combattuto nella ex Jugoslavia per salvare i suoi tesori d’arte. Un nuovo libro illumina la figura e le azioni di Francesco Papafava, una figura a metà tra Sindbad, l’Ulisse d’Oriente e Gino Strada, il medico fondatore di Emergency. Ha fatto fino all’ultimo il pendolare tra la sua casa sulle rive dell’Arno e il Kosovo, per invocare un aiuto (concesso) affinché possano rinascere 1.800 monasteri e affreschi stupendi (testo di Salvatore Giannella)

- E Sgarbi annotò: onore a Pasquale Rotondi, salvò l’arte dalla furia nazista. Il Montefeltro in festa per la settimana ad arte dedicata al premio nato vent’anni fa per illuminare chi pratica l’arte di salvare l’arte (testo di Vittorio Sgarbi per QN, foto di Filippo Biagianti)

- La dichiariamo dottoressa in legge grazie alla sua tesi su guardie e ladri d’arte. Una studentessa in giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano assiste a una serata condotta da uno 007 dei Carabinieri (il capitano Francesco Provenza) impegnato nel recupero delle opere d’arte. S’innamora dell’argomento e s’impegna per un anno in una documentata tesi di laurea che Giannella Channel, dato il grande interesse, presenta condensata in più puntate (testo di Camilla Angelino dalla tesi “Crimini contro il patrimonio culturale”)

- Ritrovato dopo 70 anni il Cristo rubato a Lucca dai nazisti. Gli 007 dell’arte dei Carabinieri, sezione Toscana, guidati dal maggiore Lanfranco Disibio, hanno recuperato una scultura in terracotta di Matteo Civitali del valore di oltre un milione di euro: era stato trafugato dalle truppe tedesche durante la Seconda guerra mondiale.

- Finalmente esposto a Bonn e Berna il tesoro di Hitler custodito da Gurlitt. Due mostre per fare chiarezza ed esortare altri eredi a richiedere la restituzione di opere trafugate in Italia e nel resto dell’Europa.

- L’Italia ringrazia l’avvocato cacciatore di tesori perduti. Un ritratto del mantovano Maurizio Fiorilli, l’inflessibile avvocato di Stato che dal 1965 ha rappresentato l’Italia in vari tribunali del mondo. Grazie alla sua diplomazia culturale ha riportato a casa tanti capolavori, soprattutto tesori archeologici, saccheggiati in anni recenti, meritandosi l’appellativo di “flagello dei predatori di tombe”.

Molto interessante e bella questa pagina sull’arte. Premetto che sono molto attratto dalle opere pittoriche, pur non essendo un critico e conoscitore valido ma il dipinto che più mi ha colpito si trova nella pinacoteca di Urbino, precisamente nella Galleria Nazionale delle Marche: è la Fustigazione del Piero Della Francesca, commissionato all’artista dai Malatesta. Ho partecipato a qualche evento ove erano relatori critici d’arte, e i dubbi sul significato di questa opera mi hanno affascinato: in particolar modo quando si affermava che questo opera si poteva configurarla come una inchiesta giornalistica attuale per mettere in evidenza un personaggio molto noto nell’epoca delle forti guerre tra Federico da Montefeltro e Sigismondo Pandolfo Malatesta.