Giornalista e traduttrice, Ilaria Dagnini Brey è nata a Padova ma da un quarto di secolo vive a New York (il marito è primo violoncellista alla New York Philharmonic). Il suo primo libro è stato Salvate Venere! La storia sconosciuta dei soldati alleati che salvarono le opere d’arte italiane nella Seconda guerra mondiale (Mondadori, 2010). Un volume avvincente frutto di anni di ricerche e di toccanti interviste agli ultimi testimoni: dalle sue pagine sono tratte le immagini che trovate a corredo. Questo eccezionale sforzo divulgativo, che le affida idealmente la primogenitura sul tema dei Monuments men alleati dell’arte italiana, le è valso il premio Rotondi ai salvatori dell’arte, sezione Comunicazione, 2010. Sono onorato di ospitare questo suo testo, scritto appositamente a ulteriore arricchimento del mio nuovo libro Operazione Salvataggio. Le storie degli eroi sconosciuti che hanno salvato l’arte dalle guerre in Italia e nel mondo, Chiarelettere). (s. g.)

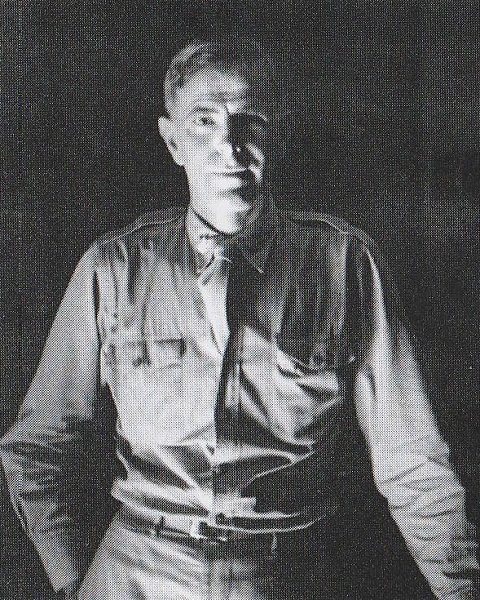

Frederick Hartt in piazza della Signoria, nell’estate del 1945, accanto alla sua leggendaria jeep Lucky 13, con la quale aveva percorso tutta la Toscana, compiendo sopralluoghi spesso a ridosso del fronte. Hartt ricevette la cittadinanza onoraria di Firenze per lo straordinario contributo offerto durante la guerra e per l’aiuto portato alla città nei giorni dell’alluvione del 1966. Le sue ceneri riposano sulla collina di San Miniato.

“La pace è magnifica. Ma il lavoro qui, dopo l’Italia, è piuttosto noioso”. Così scriveva Frederick Hartt allo storico dell’arte statunitense Bernard Berenson da Salisburgo nell’ottobre 1945. Per un anno intero, dall’agosto del 1944 al luglio 1945, Frederick Hartt, trentenne storico dell’arte originario di Boston, dottorato con tesi sul manierista Giulio Romano, aveva prestato servizio nell’esercito alleato come ufficiale addetto a una missione speciale: cercare di impedire che i capolavori dell’arte e dell’architettura europea venissero trafugati, bombardati o irrimediabilmente danneggiati. Con altri ventisei compagni d’arme, Fred Hartt era, per usare il nomignolo affibbiato al suo gruppo dagli stessi commilitoni dell’esercito alleato, un “aggiustaveneri” (Venus Fixer).

Hartt era arrivato a Firenze all’indomani del primo ingresso degli alleati a Firenze e quando i quartieri settentrionali della città era ancora in mano tedesca. Accompagnato da un giovane Ugo Procacci, futuro soprintendente delle gallerie fiorentine nel dopoguerra, aveva camminato tra le macerie di Por Santa Maria e via Guicciardini. Ammutolito e sconvolto, aveva contemplato dal centro del Ponte Vecchio, l’unico ponte fiorentino sopravvissuto alle mine naziste, la distruzione del michelangiolesco Ponte a Santa Trinita e gli scheletri barcollanti di tanti antichi palazzo e torri fiorentine. Eppure a quel paesaggio di rovina risaliva l’inizio del suo amore per Firenze. “Mi sono innamorato di Firenze nell’ora della sua agonia ed è una passione che solo la mia presenza in quella città può placare”, Hartt avrebbe scritto a Berenson all’indomani della fine della guerra.

La guerra del tenente Hartt e dei compagni “aggiustaveneri” fu un sogno e un incubo insieme. Un manipolo di storici dell’arte, architetti, artisti e archivisti per tre anni lasciò scrivanie, cavalletti e cattedre universitarie per farsi paladino dell’arte italiana. Sotto la minaccia costante di bombe, mine e cannonate corsero in soccorso di chiese e musei e piazze, ville, palazzi e campanili d’Italia. Anche sfigurata dal passaggio devastante della guerra, a questi ufficiali inglesi e americani l’Italia sembrò sempre bellissima.

Ernest De Wald, docente di arte e archeologia, guidò il reparto dei Monuments Officers, inizialmente considerato con irritazione dal resto dell’esercito alleato, che giudicava il recupero delle opere d’arte secondario rispetto alla salvaguardia delle vite dei soldati e all’assistenza dei civili.

L’avventura degli ufficiali addetti ai monumenti iniziò all’indomani degli sbarchi alleati in Sicilia, nel luglio 1943. All’inizio si trattò solo di un paio di uomini. Il capitano inglese Edward Croft-Murray, curatore del gabinetto delle stampe del British Museum nella vita civile, poteva a stento contenere l’eccitazione alla vista della Sicilia dall’aereo militare che lo portava dal Nord Africa. “Trapani, Trapani, vedi?”, esclamò scuotendo l’amico Lionel Fielden che gli sonnecchiava accanto. Aprendo gli occhi, Fielden vide “una mezzaluna di casette imbiancate a calce che sorgevano dal mare, colline coperte di lavanda e tetti rosso ruggine, mentre i rintocchi di campane lontane riecheggiavano nel cuore. Non c’è paese al mondo, per me”, avrebbe scritto Fielden, “che abbia la bellezza mozzafiato dell’Italia”.

Nei giorni precedenti l’arrivo in Sicilia, Croft-Murray aveva preparato l’amico Fielden alle bellezze folgoranti che li aspettavano in Sicilia. Il “Baroccone”, come lui stesso si autodefiniva, perché era grosso e adorava il Barocco, portava occhiali dalla sottile montatura d’argento, camminava con un bastone da passeggio fischiettando arie di Mozart ed era, nella definizione di Fielden, “Serpotta-dipendente”. Ad aspettarli trovarono Palermo sventrata da mesi di bombardamenti. Tra chiese scoperchiate e palazzi barcollanti però, gli stucchi delicati dello scultore Serpotta erano intatti, come se le bombe non avessero osato sfiorarli.

L’ufficiale americano Deane Keller fu spesso il primo tra i suoi colleghi a entrare nelle città liberate dagli Alleati nel Lazio, in Toscana e, nella primavera del 1945, in tutta l’Italia settentrionale. Eseguì centinaia di sopralluoghi di monumenti, chiese, pievi e monasteri non di rado situati sulla linea del fronte.

L’ingresso a Napoli, liberata dagli eserciti alleati l’1 ottobre 1943, non fece che esacerbare il contrasto tra la bellezza paesaggistica e artistica dell’Italia e la realtà straziante della guerra. “Ho fatto chilometri a piedi e ho visto tanta bellezza e tanta sofferenza”, il capitano Deane Keller scrisse in quei giorni alla moglie. Per Keller, che era professore di pittura e disegno all’università di Yale, Napoli era piena di misteriosa malia e carica di forza evocativa. Se la censura militare gli impediva di indicare con precisione i luoghi in cui si trovava, le sue lettere alla moglie, che viveva nel Connecticut, erano pieni di riferimenti storici, letterari, artistici e mitologici. “Oggi sono andato in un posto con una vista straordinaria e sono rimasto a guardare e ad assorbire quell’atmosfera antica per una quarantina di minuti… Pensando a Roma e a Virgilio, ho visitato un luogo che è uno straordinario fenomeno geologico… Poi, al tramonto, ho raccolto un’orchidea selvatica, che unisco a questa lettera… E’ stata un’esperienza affascinante, vedere e sentire il passaggio della storia, degli uomini e delle cose; un’esperienza che fa bene all’anima”.

L’avventura di Deane Keller, Fred Hartt, Croft-Murray e gli altri “aggiustaveneri” che risalirono la penisola, dalla Sicilia alle Alpi, al seguito dell’esercito alleato, fu un misto di passione e orrore, in tensione continua tra l’esaltazione e lo scoramento. Keller risalì il Lazio e il versante occidentale della Toscana con la Quinta Armata Americana. A bordo di una jeep senza tetto, parabrezza e sospensioni e guidata da un autista da lui definito “stupido”, il capitano Keller visitò dozzine di paesi e città; da Volterra a Tarquinia e fino a Pisa, la sua fu una corsa contro il tempo, per arrivare al più presto a portare i primi soccorsi a monumenti e opere d’arte colpiti dalla bombe o dal fuoco incrociato delle artiglierie dei due eserciti. Anche nei momenti più affannosi però, lo sorprendeva una particolare caratteristica dell’Italia, “un senso quasi mistico”, come scrisse alla moglie, “di grande tranquillità”. Lungo il suo frenetico percorso, condivise pasti con i contadini del luogo (per poi puzzare d’aglio per giorni), bevve vino da messa con un prete di paese o tè, preparato in una latta di benzina, con i commilitoni inglesi. Intenso come la sua avventura fu il suo rapporto con gli italiani, che amava e capiva, forse fin troppo bene. “Dio quanto parlano gli italiani… Io, purtroppo, qualche volta perdo la pazienza, ma parlano tutti insieme ed è impossibile prendere delle decisioni”, scriveva alla moglie. Ma poi ci ripensava: “E’ buffo, con tutte le cose che si possono dire contro gli italiani, uno poi finisce sempre per trovarli simpatici”.

Come ufficiale addetto ai monumenti del Veneto, l’architetto inglese Basil Marriott si occupò del ripristino di edifici storici colpiti dai bombardamenti o dal fuoco delle artiglierie, dedicandosi in particolare al restauro del tetto della basilica e dei molti palazzi palladiani di Vicenza.

Nella Toscana orientale, Fred Hartt conduceva una parallela guerra per l’arte. A bordo della leggendaria jeep “Lucky 13” visitò San Gimignano, l’Impruneta, Arezzo, ma si spinse anche nel cuore dell’Appennino per raggiungere il santuario della Verna e l’Eremo di Camaldoli; per raggiungere il castello di Poppi nel Casentino si dovette fermare, ai primi di settembre 1944, davanti a un cartello che diceva “Questo è il fronte”. Ci riprovò qualche giorno dopo, però, e riuscì a ispezionare il castello.

Nel luglio e agosto del ’44, le giornate del tenente Hartt furono una corsa frenetica per raggiungere i depositi di opere d’arte create dei soprintendenti fiorentini nei primi due anni del conflitto prima che vi arrivassero squadre dell’esercito tedesco in ritirata. Il rischio di viaggiare su strade minate per raggiungere depositi situati pericolosamente vicini alla linea del fuoco fu spesso riscattato, per Hartt, da incontri ravvicinati molto speciali. Nel garage della villa seicentesca di Torre a Cona, tra cacciaviti e taniche di benzina, il giovane storico dell’arte americano si trovò faccia a faccia con le sculture michelangiolesche delle tombe medicee di San Lorenzo e a separarli erano solo le assi delle casse di legno con cui il soprintendente Giovanni Poggi aveva trasportato le statue da Firenze nel 1942.

Per oltre un mese, finché infuriava la battaglia per Firenze, Fred Hartt visse a Montegufoni, il castello medievale costruito dagli Acciaioli e che durante il tempo di guerra era di proprietà della famiglia di intellettuali inglesi Sitwell. E forse fu durante i pasti preparati da una cuoca del luogo, una fusione ispirata di razioni dell’esercito americano e verdure dell’orto, serviti intorno alla grande tavola del castello che Hartt concepì la passione per la buona cucina che tanti amici italiani ricordano di lui.

L’architetto Roderick Eustace Enthoven fu tra i primi ufficiali ad accorrere in soccorso di Firenze, devastata dalle mine tedesche. Trasferito poi al Nord, si occupò degli interventi per salvare i monumenti di Piemonte, Liguria e Lombardia.

All’indomani della liberazione di Firenze e con lo spostarsi del fronte verso il settentrione d’Italia, molti degli ufficiali addetti ai monumenti raggiunsero, nella primavera del ’45, le grandi città del nord dilaniate da anni di bombardamenti. Roddy Enthoven, architetto inglese, si occupò di Torino e di Genova; del soprintendente Mesturino scrisse, “competente, bohemian, con una forte tendenza all’inerzia”. Croft-Murray fu a Bologna e Deane Keller fece la spola tra Milano, Torino e Genova ma soprattutto si occupò del recupero e rientro a Firenze di seicento opere d’arte trafugate dai nazisti. Basil Marriott, architetto inglese, fu di stanza a Padova, Venezia e Vicenza. Di lui, i famigliari ricordano che “rimise il tetto” alla Basilica Palladiana di Vicenza e ricollocò i cavalli di bronzo a San Marco. “E’ vero o è una fanfaronata di soldato?” si chiedeva qualche tempo fa un nipote, perché effettivamente il passare degli anni ha avvolto l’avventura degli “aggiustaveneri” di un’aura romantica. Certamente questo fu il sapore che l’accompagnò per sempre nel ricordo di Hartt che disse a un gruppo di studenti americani negli anni Ottanta: “Se pensate che Firenze sia bella adesso, avreste dovuto vederla allora”.

* Ilaria Dagnini Brey, scrittrice padovana trapiantata a New York, la prima ad aver raccontato la storia sconosciuta dei soldati americani e inglesi che salvarono opere d’arte durante la Seconda guerra mondiale.

* Ilaria Dagnini Brey, scrittrice padovana trapiantata a New York, la prima ad aver raccontato la storia sconosciuta dei soldati americani e inglesi che salvarono opere d’arte durante la Seconda guerra mondiale.

A PROPOSITO / UN CAPITOLO DEL MIO LIBRO 'OPERAZIONE SALVATAGGIO'

Quel “Fauno” di Michelangelo e altre 1652 opere ancora prigioniere di guerra

Il “Fauno” di Michelangelo, simbolo delle opere rubate dai nazisti e non ancora ritrovate. (Elaborazione digitale di Giacomo Giannella / Streamcolors per Corriere.it)

La guerra per l’arte continua ed è una guerra spesso combattuta nel silenzio, interrotto solo di tanto in tanto da notizie che lasciano ben sperare.

Nel giugno del 2007, in una cassaforte della Zürcher Kantonalbank di Zurigo, viene ritrovata parte della collezione di Göring. Quindici dipinti in tutto, fra cui opere di Dürer, Kokoschka, Monet, Renoir, Sisley. A depositarli era stato nel 1978 Bruno Lohse, un esperto d’arte che aveva fatto da consulente a Göring e ad altri gerarchi all’epoca della «grande razzia». Il ritrovamento si deve alla denuncia da parte di un’anziana signora, erede della famiglia ebrea Fischer, alla quale i nazisti avevano confiscato l’intero patrimonio. In seguito alla morte di Lohse, avvenuta nel 2007, alla signora era stato restituito in forma anonima un capolavoro di Pissarro facente parte della collezione di famiglia. Da lì sono partite le indagini che hanno portato al ritrovamento della cassaforte.

Nel novembre del 2013 arriva la notizia di un nuovo ritrovamento. In un appartamento di Monaco di Baviera è stato scovato un tesoro di 1500 opere d’arte, per un valore stimato di oltre un miliardo di euro, che erano state confiscate dai nazisti durante il Terzo Reich e che si credevano ormai perdute. Fra i dipinti riportati alla luce, capolavori di Chagall, Klee e Matisse accatastati in un ripostiglio, tra cassette di frutta e barattoli di fagioli, della polverosa casa dell’ormai ottantenne Cornelius Gurlitt, figlio dello storico mercante d’arte Hildebrand Gurlitt [morto tranquillo nel letto di casa martedì 6 maggio 2014, una settimana dopo l’uscita del mio libro. Ndr]. La polizia è arrivata alla scoperta dopo che nel settembre del 2010 Cornelius era stato fermato su un treno di ritorno dalla Svizzera con 9.000 euro in contanti, in una delle sue sporadiche trasferte per vendere esemplari minori della sua collezione, sempre alla luce del sole e in modo legale: una sorta di rendita del patrimonio paterno che gli aveva permesso di sopravvivere nell’ombra per decenni, senza mai un lavoro, una pensione né un numero di previdenza sociale. La casa di Monaco non era l’unico nascondiglio. In un altro appartamento di Salisburgo le autorità tedesche hanno trovato altre 60 opere della collezione, tra cui dipinti di Picasso, Renoir e Monet.

Nonostante i fortunati ritrovamenti di Zurigo, Monaco e Salisburgo e i tanti sforzi eroici di antichi e moderni Monuments men – da quelli delle forze alleate angloamericane, ai salvatori dell’arte italiani, fino agli eroi più recenti –, sono però ancora tante le opere d’arte «prigioniere di guerra» che mancano all’appello.

Restando solo ai beni trafugati in Italia durante il fascismo e la Seconda guerra mondiale, l’elenco è lunghissimo. Non sono mai tornati almeno 1.653 pezzi: 800 dipinti, decine di sculture, arazzi, tappeti, mobili, strumenti musicali, tra cui violini Stradivari, e centinaia di manoscritti.

Le opere trafugate si trovano ancora in Germania e Austria e, in parte, nella ex Unione Sovietica, dove furono portate dall’Armata rossa dopo il crollo del Terzo Reich e l’invasione dei suoi ex territori. Tra queste, capolavori di Michelangelo, del Perugino, di Marco Ricci, oltre a sculture greche e romane e a tavole di primitivi di ottima fattura.

Per riavere queste opere, dopo il lodevole impegno del ministro plenipotenziario Rodolfo Siviero, nel dopoguerra a capo dell’Ufficio interministeriale per il recupero delle opere d’arte, al quale dobbiamo il ritorno in patria di numerosi capolavori e altri beni culturali come libri, biblioteche, documenti e archivi, è necessario un duro lavoro diplomatico e giudiziario, affiancato a quello investigativo dei carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale (creatro nel 1969, primo comandante il generale Roberto Conforti, oggi trecento uomini articolati in dodici nuclei presenti in tutto il territorio) e a quello dei cacciatori di tesori perduti della commissione speciale per il recupero delle opere d’arte guidata dall’avvocato di Stato Maurizio Fiorilli. Alla «squadra Fiorilli» si deve il recupero di quasi duecento preziose opere d’arte trafugate, ma il futuro del team non è luminoso: se ne teme lo smantellamento, nonostante i suoi pur faticosi successi di «diplomazia culturale».

Il problema fu ben fotografato da Antonio Paolucci, già ministro dei Beni culturali e oggi direttore dei Musei vaticani: «Fra gli anni Settanta e Ottanta, pochi, in Italia e all’estero, avevano vero interesse ad aprire un duro contenzioso sulla parte residua, più controversa e complicata, del patrimonio artistico italiano disperso per cause belliche. La situazione politica internazionale, ancora attraversata dal muro di Berlino e condizionata dalla logica dei blocchi, rendeva inopportuna, se non addirittura impossibile, l’apertura di un negoziato a tutto campo che era facile prevedere particolarmente minuzioso e contrastato. In sostanza – avrà pensato qualcuno – dal momento che l’Italia aveva già ottenuto indietro, in applicazione del trattato di pace, la parte più ragguardevole del suo patrimonio culturale illecitamente trasferito, non era il caso di turbare gli equilibri e le convenienze internazionali a tanti anni dalla fine della guerra, con atti di zelo eccessivo per il recupero della quota residua del patrimonio stesso. È molto verosimile che una riflessione del genere abbia trovato udienza nell’Italia di quegli anni, se si pensa al clima politico e, soprattutto, alla congiuntura internazionale».

Del resto Siviero moriva nel 1983 e quattro anni dopo chiudeva anche l’Ufficio recupero di via degli Astalli. La raccolta veniva quindi data in affidamento all’Archivio storico diplomatico, un ufficio dipendente dalla Farnesina.

Dopo la caduta del muro di Berlino, la situazione è andata favorevolmente evolvendo. I mezzi d’informazione e il pubblico nazionale e internazionale si sono allertati e fatti più sensibili ai problemi del patrimonio artistico e culturale.

Vogliamo augurarci che questo mio libro faccia crescere quella consapevolezza, oltre che nel pubblico, anche fra i politici ai quali si deve chiedere di sviluppare le iniziative legislative e amministrative nell’unico modo davvero efficace: investigare sui capolavori «ultimi prigionieri di guerra» e, laddove possibile, recuperarli.