CASSINA DE’ PECCHI (Milano) –

C’era una volta, in Lombardia e nell’Italia tutta, una civiltà che sudava con il lavoro: su questo esercito silenzioso di uomini e donne che, faticando, hanno lottato per un futuro migliore per sé e per il progresso economico e civile dell’intero Paese, ha posato gli occhi curiosi per una vita Silvestre Loconsolo, 95 anni, operaio con la passione della fotografia e a lungo fotoreporter della Camera del Lavoro di Milano, del quale ho ammirato la mostra itinerante dedicata ai Lavoratori del cibo, appena conclusasi in quel granaio della memoria che è diventato il MAIO, Museo dell’arte in ostaggio a Cassina de’ Pecchi, alle porte di Milano.

Silvestre Loconsolo (Orta Nova, Foggia, 16 ottobre 1921) nella sua stanza presso la Casa di riposo “Don Gnocchi” a Pessano con Bornago (Milano). Con il computer continua a registrare, questa volta con le parole, la sua visione del mondo.

Il merito della mostra, organizzata dall’Archivio del Lavoro della Cgil di Milano con la Cooperativa sociale La Speranza nella cornice dei festeggiamenti per i primi 70 anni di solidale attività, è duplice:

- riportare una faccia del prisma del lavoro, quello dei braccianti, delle mondine, delle operaie e operai delle industrie alimentari (a proposito: il torrione del MAIO, fino agli anni Sessanta era il granaio della azienda alimentare Invernizzi con sede centrale nella vicina Melzo) all’attenzione di un’Italia che, dopo un Novecento di progressi, vittorie e anche sofferenze diffuse, troppo spesso sembra smarrire ricordi e consapevolezza;

- illuminare la vita di un professionista dell’immagine che, con le sue istantanee oggi conservate presso l’Archivio del Lavoro a Sesto San Giovanni, fanno rivivere esperienze e momenti di un mondo del lavoro che, in parte, non c’è più. Ma vi sono insegnamenti più che mai validi e attuali nei nostri giorni in cui le nuove tecnologie, unite a un turbocapitalismo operante spesso solo in nome del profitto, hanno reso invisibile o irrilevante il lavoro umano, la sua materialità, la sua offesa alle intelligenze diffuse specie delle giovani generazioni lasciate in balìa del consumismo più bieco e di un’apatia generalizzata verso un mondo che non riesce più a offrire loro ideali e (per ricordare il benemerito circolo organizzativo) Speranza.

Per me, al piacere di ritrovare un amico e vicino di casa, si aggiunge anche la curiosità intellettuale di ripercorrere il cammino di un uomo salito, come me, dal lontano Tavoliere pugliese, antico granaio d’Italia, dove al mare dorato delle spighe si sono aggiunti uliveti, vigneti, frutteti e verdure, grazie alle mani sapienti di quegli intellettuali che sono gli agricoltori capaci di far fiorire una terra con acqua scarsa.

La copertina del catalogo della mostra itinerante “I lavoratori del cibo”, organizzata in quel “granaio della memoria” che è il Maio (Museo dell’arte in ostaggio), dall’Archivio del Lavoro di Milano con la Cooperativa sociale La Speranza di Cassina de’ Pecchi, alle porte di Milano, che quest’anno festeggia i suoi primi 70 anni di solidale attività raccontati in un libro in uscita (Per chi volesse avere copia: cooperativa.lasperanza@gmail.com, tel. 02.9529300).

Caro Silvestre, intanto una curiosità iniziale: quel tuo nome così raro come nasce?

“Si tratta di un’anomalia risalente al mio bisnonno. Quando mia madre Giuseppina (scendendo da Milano dove già viveva con mio padre Michele, ferroviere, nella nativa Orta Nova di Foggia) mi ha messo al mondo, il 16 ottobre 1921, mio nonno Silvestro andò all’ufficio anagrafe del comune per registrarmi. Presi così anch’io il suo nome che era stato generato da un errore del mio bisnonno: lui, quando era andato a registrare suo figlio, con chiaro accento pugliese, anziché scandire bene il nome Silvestro, sfumò la ‘o’ finale, che fu registrata ‘e’, causando così in modo burocraticamente irreparabile l’anomalia onomastica tramandatasi da padre in figlio a nipote. Quaranta giorni dopo la mia nascita, i miei mi portarono a casa in via Mantegna 1, zona Sempione”.

Complimenti per la tua stimolante mostra. Mi ha ricordato le immagini di un celebre fotoreporter brasiliano, Sebastiao Salgado, antico collaboratore dell’Airone da me diretto (link) che con le sue immagini del lavoro sul pianeta Terra, da venerdì 28 ottobre 2016 ammirabili al San Giacomo di Forlì, costituisce una pietra miliare nella storia della fotografia…

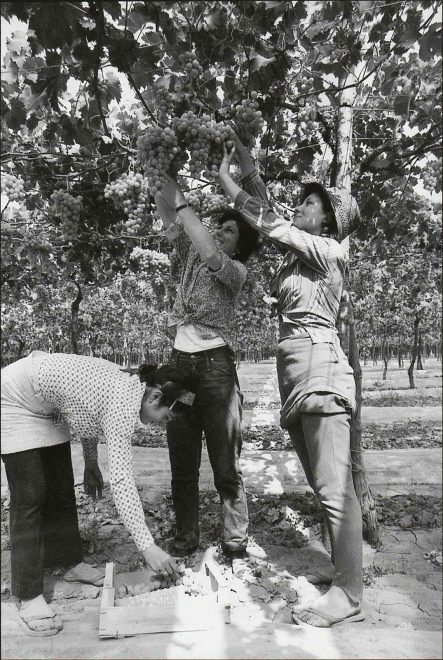

“A differenza di quelle di Salgado, che denuncia il massacrante e inumano lavoro (per esempio, quello dei minatori nella Sierra Pelada del Brasile), le foto della mia mostra sui lavoratori del cibo non hanno niente di sensazionale. Esprimono solo la mia pretesa di evidenziare un lavoro senza distinzione di persone e di luoghi che non è stato sufficientemente valorizzato, forse perché considerato più come un dono della natura che non un lavoro. Io voglio offrire all’attento visitatore il grave contrasto di chi, curvo sotto un sole cocente, affonda le nude mani nella terra per raccogliere pomodori o l’uva coltivata sotto i tendoni di plastica o nei bassi ceppi o miete il grano con la falce, e chi spesso si nutre a piacimento, senza pensare alla società gravida delle contraddizioni che generano inevitabili ingiustizie sociali”.

Cassina de’ Pecchi (Milano). Silvestre Loconsolo circondato da amiche e visitatrici all’inaugurazione della sua mostra itinerante che si augura possa trovare accoglienza anche nella sua terra d’origine, il Tavoliere pugliese.

La tua bella mostra è itinerante: dopo l’Expo di Milano e la tappa di Cassina dove ti piacerebbe che sbarcasse.

“Nel Tavoliere pugliese. Chissà se da qualche amministratore di Orta Nova o in qualche comune vicino, ricco di storie bracciantili come Cerignola (patria di Peppino Di Vittorio) o Trinitapoli, città prevalentemente agricola con tante mani laboriose capaci di far fiorire una terra spesso arida, non parta una richiesta a archivio@archiviolavoro.it, all’attenzione della direttrice dottoressa Debora Migliucci”.

Conoscerai la storia delle capsule del tempo, i contenitori preparati per conservare oggetti e informazioni destinati a essere ritrovati in un’epoca futura. Se tu dovessi preparare una tua personale capsula contenente un mucchietto di oggetti rappresentativi della tua vita, che cosa metteresti?

- “Metterei per primo un Vocabolario Zingarelli. Nel dopoguerra Peppino Di Vittorio invitava i braccianti analfabeti del Tavoliere, come era mio padre Michele, a impugnare un dizionario (preferito ero quello di Zingarelli, anche lui di Cerignola) e per questo aveva addirittura creato, nella sezione Cgil, una serale scuola della firma con un maestro d’eccezione: lo storico meridionalista Gaetano Salvemini, che insegnò a mettere il proprio nome e cognome per firmare il contratto di assegnazione della terra. E invitò i braccianti a stare uniti e ad aggiornarsi costantemente, loro e i loro figli.

- Aggiungerei il primo libro che ho letto, quello di Jack London “Il tallone di ferro” in cui la protagonista racconta in prima persona le ingiustizie e i soprusi a danno della povera gente negli Stati Uniti assoggettati a una oligarchia dittatoriale.

- Come terzo oggetto metterei un piccolo microscopio, a ricordo del mio primo lavoro in regola. Fui assunto come garzone nella fabbrica ottica Fratelli Koristka, di origine polacca, in via Ampere 45, la più importante azienda di produzione di microscopi e una delle poche industrie di precisione italiane del periodo. Lì c’era un operaio, il più bravo di tutti noi, appassionato alla fotografia e anche alla montagna, e quando andava in montagna faceva foto e portava in reparto da far vedere indicando le spiegazioni tecniche dell’immagine. Da lì è nata la mia passione per la fotografia. Il problema era come fare per comprarmi la macchina fotografica. Prendevo appena 70 centesimi all’ora, con l’aumento arrivarono a 77 centesimi, avevo 14 anni, in casa i soldi occorrevano. Un giorno, passando per via Vitruvio presso la Stazione Centrale, ho visto un negozio di ottica con esposte diverse macchine fotografiche: mi colpì in particolare una Stilo Voigtlander 6×9 a soffietto, costava 170 lire. Come trovare quelle lire che mancavano in casa? Capitò un colpo di fortuna. Venni a sapere che un certo signor Vettore, proprietario di una piccola fabbrica di occhialeria in via Bazzini, cercava operai per lavoro serale. Deciso, pensando alle 170 lire necessarie per realizzare il mio sogno, mi presentai. Il lavoro che mi proponeva era duro, ma lo sapevo fare. La paga, una lire all’ora, alla fine di 170 ore di lavoro serale, mi avrebbe consentito di togliere la Voigtlander dalla vetrina di via Vitruvio. Il desiderio si trasformò in entusiasmo adolescenziale quando quel gioiello di macchina fotografica fu nelle mie mani.

- Metterei poi qualche foglia di tabacco, evocativa della mia partecipazione alla lotta di Liberazione. Nel ’38 entro al lavoro come operaio alla Galileo, specializzata in microscopi prima e poi in binocoli e congegni di puntamento per carri armati, in via Eginardo 28. Poi a 22 anni, conosco una ragazza, un’impiegata della Face, Annamaria; ci fidanziamo, poi ci perdiamo. Lei era di famiglia comunista. Tramite il fratello entro in contatto con il movimento partigiano e con la SAP, Squadra di Azione Patriottica, un’organizzazione clandestina della Resistenza, con compiti di sabotaggio e mobilitazione che operava nel territorio della fabbrica dove lavorava Annamaria. Facevamo volantinaggi illegali muovendoci la sera, privi di armi. Dove abitavo io, in via dell’Aprica, abitava anche un cassiere di banca che faceva parte della SAP. Avevo voglia di un vestito nuovo, ne parlo a questo compagno. Un amico che faceva parte della guardia interna dello scalo Farini c’era un convoglio tabacchi che stava partendo per la Germania. Propongo: perché non cerchiamo di portarci via qualche chilo di tabacco? L’amico ci dette tutte le informazioni necessarie, ma il convoglio era guardato a vista da due sentinelle. Ci avviciniamo, il convoglio è chiuso, entriamo, il tabacco emana un odore forte, rischiamo di morire asfissiati, ma riusciamo a portare via un buon carico. Troviamo subito l’acquirente, un certo Bob, uno che aveva messo su un negozio che vendeva tutti gli oggetti per i fuochi artificiali: lui ha comprato il tabacco e io ho realizzato novemila lire, era un tabacco Serraglio in foglie, mio padre aveva il vizio di fumare, ho pensato a lui, mio padre quando ha saputo da dove arrivava l’ha rifiutato e mi ha sgridato. In più, sapendo che ero stato ferito durante una missione della SAP, mi sgridò: “Ti sta bene, così un’altra volta non vai più a rubare”. È stato l’inizio di quella forte convinzione etica che mi ha accompagnato per tutta la vita.

- Mi piacerebbe lasciare la prima tessera della Cgil quale segno della mia esperienza e attività politica. Nel ’45 mi iscrivo alla Cgil prima e poi al Pci. Vivevo nella povertà vera. Mio padre faceva sacrifici supplementari trasportando pesanti sacchi di carbone, dopo il lavoro ferroviario, mi dovevo dare da fare e sono diventato attivista del Pci. Nell’aprile ’46 mi sposai con Rosa Moriglia, che ho perso nel 2010, e ripresi a lavorare come operaio alla Galileo: l’azienda aveva cominciato a produrre una microcamera fotografica, un vero gioiello per l’ottica e la meccanica, la GaMi 16 per pellicola 16 mm. In questa fabbrica il sindacato, la Cgil soprattutto, e i partiti (il Pci, la Dc e il Psi) erano molto attivi e raccoglievano intorno a sé molti lavoratori. Erano anni di lotte memorabili. Con il sindacato, conobbi allora Antonio Pizzinato che veniva dal Friuli e lavorava alla Borletti e destinato a diventare senatore del Pci. Rivendicavamo nuove condizioni e ritmi di lavoro. La svolta fu segnata dalla vertenza degli elettromeccanici (concentrati per l’80% come operai in provincia di Milano). Con la parola d’ordine “più corto l’orario, più alto il salario”, demmo vita a una lotta di molti mesi, con quattro ore di sciopero al giorno, il Natale in piazza Duomo sino alla conquista di positivi accordi aziendali su salari, orari, contrattazione delle condizioni di lavoro. Lotta che anticipò e segnò nei contenuti e nelle forme le lotte del successivo decennio sino all’autunno caldo del ’69, sino alla conquista delle 40 ore, la contrattazione aziendale, lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970). Quegli anni e i successivi, segnati dalle stragi fasciste di Piazza Fontana a Milano e di Piazza della Loggia a Brescia e dal terrorismo, li vissi come fotografo e documentarista video della Camera del Lavoro, spostandomi in bicicletta o in metropolitana o in auto e immortalando i vari momenti e le caratteristiche di quei decenni di lotta in un mosaico di istantanee e partecipando ai frequenti incontri fra giovani alla Casa della Cultura allora diretta da Rossana Rossanda. Ero diventato il fotografo-operaio del lavoro, stimato e apprezzato. Ho deposto la Leica M4 il 18 dicembre 1980, dopo 42 anni di lavoro complessivo: l’ho regalata a mio nipote.

- Infine aggiungerei una foto di don Gnocchi partigiano. Adesso che, dopo aver avuto 11 badanti, sono qui, nella casa di riposo “Don Gnocchi” di Pessano con Bornago, alle porte di Milano dove mi piace impegnarmi per migliorare le condizioni di chi è ospitato, ricorderei un aspetto poco conosciuto del personaggio cui la casa di riposo è dedicata. Qui lo ricordano solo per i mutilatini o per la sua partecipazione alla guerra in Russia, ma a me piace ricordare il don Gnocchi partigiano, quello dell’ “operosa irrequietezza” che si rammarica con il suo arcivescovo cardinale Schuster, in una mirabile lettera del 7 novembre 1946 per “veder continuamente affiorare in lei la convinzione che io sia un irrequieto”…

Alt, caro Silvestre. Su quest’ultimo argomento posso dirti qualcosa in più io perché, come cronista, il 6 novembre del 2002 avevo trovato a Lugano e pubblicato in esclusiva sul settimanale Oggi le carte sull’inedito ruolo di 007 del prete-alpino. Grazie per avermi voluto squadernare le pagine principali della tua straordinaria vita di fotografo operaio e auguri.

Milano, 1975: Silvestre Loconsolo al lavoro come fotografo della Camera del Lavoro di Milano, durante una manifestazione degli autoferrotranvieri. (Si ringrazia l’Archivio del lavoro di Milano ed Eleonora Cortese per la generosa collaborazione per le immagini riprodotte di seguito).

Fotogallery

AL LAVORO! Un mosaico

di istantanee di Silvestre

PER SAPERNE DI PIÙ

- Un mosaico di istantanee, di Silvestre Loconsolo, con prefazione di Antonio Pizzinato, Quaderni della Speranza, Cassina de’ Pecchi, 2008;

- Milano tra “miracolo” e crisi. Lavoro, sindacato e industria nella fotografia di Silvestre Loconsolo (1964-1967), tesi di laurera di Paolo Tedeschi, Università di Pavia, 2005.

- Breve storia della ex Casa Albergo di Cassina de’ Pecchi, BitGraph, 2004

A PROPOSITO

“Arrestate quella spia dai mille nomi: è Don Carlo Gnocchi”

testo di Salvatore Giannella / da Oggi, 6.11.2012

Agente segreto chiamato in codice “Chino”, ma anche “don Galbiati” o “ingegner Castelli”… Nell’anno in cui l’Italia festeggia il centenario del papà dei mutilatini, Oggi ha trovato i documenti che provano le sue azioni e una missione fallita

Don Carlo Gnocchi (San Colombano al Lambro, 1902 – Milano, 1956) è stato un educatore e scrittore italiano, venerato come beato dalla Chiesa cattolica. Prima parroco a Cernusco sul Naviglio, fu poi cappellano militare degli alpini durante la Seconda guerra mondiale e, a seguito della tragica esperienza della guerra, si adoperò ad alleviare le piaghe di sofferenza e di miseria create da quel conflitto. Quest’anno ricorre il 60° della sua scomparsa.

LUGANO (Svizzera) –

In una notte buia ma non tempestosa del settembre 1944, una barca a remi attraversa le acque del Ceresio, tra la Svizzera e l’Italia. Due clandestini a bordo hanno lasciato la riva svizzera di Lugano diretti a Campione, enclave italiana sulla riva opposta del lago. Quei due sconosciuti saranno destinati a diventare protagonisti famosi nella storia del dopoguerra: uno, quello ai remi, è Vincenzo Torriani, il futuro patròn del Giro ciclistico d’Italia; l’altro è don Carlo Gnocchi, futuro fondatore della Pro Juventute. Che cosa ci fanno, Torriani e don Gnocchi, nottetempo, sul lago? L’obiettivo è un mini-vertice nella sacrestia della chiesa di Campione d’Italia con il cardinale Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano, capitato quella mattina a Campione per una visita pastorale. Don Gnocchi, all’epoca, è un cappellano militare in territorio elvetico. Il suo spirito attivo lo porta a impegnarsi in un’azione “politica” a favore della sua patria e del movimento della Resistenza per un’Italia libera dalla dittatura. L’incoraggiamento di Schuster gli viene da una frase: “Amo la generosità dei giovani”. Inizia così l’attività, finora in ombra, di don Gnocchi agente segreto della Resistenza tra Svizzera e Italia. Un’attività, questa del grande imprenditore di carità, su cui getta luce una serie di documenti inediti, affiorati in Svizzera, in coincidenza con il centenario della nascita del sacerdote (25 ottobre 1902, San Colombano al Lambro, presso Lodi).

Decisivi sono sei fogli con la stampigliatura: “SEGRETO”. Portano le date 2-12-1944 e 11.1.1945 e sono affiorate dall’Archivio delle truppe ticinesi, Serie Servizio informazioni, presso l’Archivio di Stato di Bellinzona. Sono fogli che riportano in ordine alfabetico i nomi di 86 “agenti informatori” in contatto con gli Alleati angloamericani e abilitati a passare clandestinamente la frontiera tra Svizzera e Italia e viceversa. Il numero 36 di quella prima lista si riferisce a “Gnocchi don Carlo”. L’indicazione è affiancata dal suo nome di copertura (Chino) e a riferire i risultati a Nell, il coordinatore della centrale informativa svizzera a Lugano. Nell era il nome in codice della rete del capitano Guido Bustelli, l’ufficiale svizzero responsabile, dal 1940, dei servizi segreti militari per il confine con l’Italia, al quale rispondevano tutti gli 86 informatori. Tra questi affiorano altri nomi di cui ci limitiamo a ricordare la “pattuglia milanese” detta dei “quattro moschettieri”: l’architetto Guglielmo Mozzoni, nome di battaglia Pelo, che poi sposerà Giulia Maria Crespi, la proprietaria del Corriere della Sera; Aldo Borletti, Micio, industriale milanese delle macchine da cucire, dal ’46 presidente della Rinascente; il duca Edoardo Visconti di Modrone, Didi, direttore amministrativo dell’impresa farmaceutica Carlo Erba e proprietario della villa di Macherio, alle porte di Milano, oggi una delle residenze della famiglia Berlusconi; Dino Bergamasco, Basco, ingegnere, tra i più noti costruttori di dighe. La lista è completata da altri, tra i quali Paolo Brichetto (padre dell’ex sindaco di Milano ed ex ministro della Pubblica Istruzione Letizia Brichetto Moratti, Ndr) che, al contrario di don Gnocchi, faceva riferimento alla rete Franchi, di Edgardo Sogno; Giuseppe Glisenti, Pino, grande firma dell’Iri e della Finmeccanica; e il duca Tommaso Gallarati-Scotti, il Doge. La scoperta di questa attività segreta si affianca all’attività partigiana di don Gnocchi tesa a organizzare il fronte clandestino dei Carabinieri, quando l’Arma era stata in gran parte disciolta dai fascisti di Salò e in parte incorporata nella Guardia nazionale repubblicana. Il cappellano militare, reduce già dalla campagna di Russia, diventa così, alla luce di questi ultimi documenti, un punto di riferimento per i gruppi partigiani operanti a ridosso del confine italo-svizzero e informatore dei servizi americani che proprio in Svizzera, a Berna, avevano il loro capo: Allen Dulles, il diplomatico che poi dirigerà la Cia dal 1953 al ’61, che a Washington può contare sull’appoggio del fratello, John Foster, segretario di Stato durante la presidenza Eisenhower.

Che ci fa in Svizzera don Gnocchi, che si era miracolosamente salvato dalla terribile campagna di Russia? “Dopo l’8 settembre 1943, in Svizzera si erano rifugiati oltre ventimila militari italiani e quasi altrettanti politici, civili ed ebrei”, ricostruisce la ricercatrice ticinese Renata Broggini, che proprio a quella massa di rifugiati ha dedicato una delle sue prime fatiche librarie, Terra d’asilo (Il Mulino-Fondazione del centenario della Banca Svizzera Italiana, Lugano). “A questa massa di giovani, internati in regioni dove era prevalente il protestantesimo, don Gnocchi vuole fornire assistenza spirituale e fare opere di bene. Per questo, insiste presso l’arcivescovo di Milano, Ildefonso Schuster, per essere distaccato dall’incarico di conferenziere negli istituti della Brianza e inviato, invece, della Diocesi milanese nei campi d’internamento d’oltreconfine, dove era già attivo un altro sacerdote brianzolo, Mario Busti”.

È proprio a Busti, coadiutore alla missione cattolica di Lucerna, che don Gnocchi si raccomanda: “Non è più un lavoro, quello che si fa oggi con lo sfollamento delle città, con l’esiguità dei giovani nell’istituto e con la vita a prestito che ognuno di noi vive. Non c’è posto di lavoro presso di te? Mi butterei a capofitto, convinto che, dopo l’esperienza di guerra, sarebbe un prezioso e raro contributo alla mia formazione e all’apostolato di domani in patria”. La richiesta di don Gnocchi viene approvata dal cardinale Schuster, che segnala il suo inviato al vescovo di Lugano, monsignor Angelo Jelmini. Così il 12 luglio 1944, sei mesi dopo la lettera di Schuster al vescovo di Lugano passata attraverso le vie diplomatiche in modo da evitare la censura neofascista e tedesca, don Gnocchi entra clandestinamente in Svizzera dal passo di San Jorio, che porta nella Valle Morobbia, sopra Bellinzona. Sul lasciapassare, che ha l’insegna della Croce rossa italiana, c’è il falso nome di “don Galbiati”.

Ma la missione svizzera rimane incompiuta: il sacerdote non riesce a portare a termine il suo delicato incarico, quello di cappellano militare al campo internati ufficiali di Murren, ai piedi della montagna Jungfrau. Malgrado goda dell’appoggio del vescovo di Lugano, don Gnocchi viene ostacolato da anonimi informatori italiani, che lo accusano di essere stato il cappellano della milizia fascista universitaria e di essere tuttora in odore di fascismo. A nulla vale la sua difesa, esplicitata in una lettera al vescovo di Lugano: “Io non ho mai collaborato con una sola riga a Libro e moschetto dalla sua fondazione a oggi. Non ho mai parlato, né potevo, alla Radio, del dovere di presentarsi alle armi, perché io stesso non mi ero presentato dopo l’8 settembre; anzi avevo espressamente rifiutato il posto di cappellano capo degli Alpini offertomi da Roma”, Le insinuazioni dei suoi anonimi accusatori l’hanno vinta. A questo punto il sacerdote, immobilizzato dai sospetti e praticamente disoccupato (scrive in una lettera di quel bollente agosto ’44: “Il caldo per me, da buon alpino, è esiziale. Dileguo come neve al sole: e sì che c’è ben poco ancora da dileguare”) decide che il suo impegno sarà un po’ meno solare e più segreto. Il 15 settembre don Gnocchi avverte Milano con un biglietto cifrato: “Siamo tutti con un piede alzato per il ritorno”. Subito dopo, il passaggio alla Resistenza: passaggio “benedetto” dallo stesso cardinale Schuster nell’incontro segreto a Campione d’Italia, prima ricordato.

La copertina di Terra d’asilo: i rifugiati italiani in svizzera 1943-1945, BSI editore.

La vicenda umana di don Gnocchi si snoda subito attraverso nuove tappe: il 23 settembre rientra clandestinamente in Italia, nella Val d’Ossola liberata dai partigiani, ma disgustato da alcune “intemperanze”, rivalica il confine raggiungendo di nuovo campione, dove incontra il viceconsole degli Stati Uniti a Lugano, Donald Jones, capo del servizio di spionaggio alle dipendenze di Allen Dulles: da questo momento diventa l’agente Chino ed è attivo nella Resistenza a fianco dei servizi alleati.

Tra le missioni più importanti, dovrebbe accompagnare in Italia un incaricato del Vaticano, l’italiano Bruno Kiniger, cognato dello squadrista toscano Tullio Tamburini, capo della polizia della Repubblica Sociale di Salò, per far liberare i prigionieri civili ed ebrei rinchiusi dai tedeschi e dai fascisti nel campo di Fossoli presso Carpi (Modena), in via di deportazione dopo una serie di esecuzioni sommarie. (Della vicenda si è occupato lo storico Marino Viganò, curatore dell’interessante diario di Kiniger Da Tripoli a Salò, Franco Angeli). Kiniger, che oggi vive a Firenze, era un volto conosciuto. L’aveva incontrato ad Ancona, al rientro dall’Albania con la nave che aveva sbarcato i feriti di quel fronte. Poi a Lugano: “Abbiamo parlato a lungo pure dei suoi viaggi clandestini che avvenivano ormai di frequente, di chi lo seguiva (certo Gino Schieppati), dei varchi che volte per volta usava e cambiava di continuo. Persona straordinaria, don Gnocchi! La soggezione che può dare non avvilisce ma rende felici chi la prova, perché s’ha la certezza di essere a contatto con un uomo superiore. Purtroppo, l’attesa a Campione è lunga e vana: a fine ottobre apprendo che è stato arrestato dai tedeschi, così perdo la mia guida sicura”. La missione fallisce perché don Gnocchi, che faceva la spola dai varchi italo-svizzeri, è arrestato dalla SS a Macherio, nella villa Visconti di Modrone, e trasferito nel carcere milanese di San Vittore. Ne dà notizia a Benito Mussolini, in un telegramma del 17 ottobre 1944, il capo della provincia milanese, Mario Bassi, che rivela l’ennesimo nome di copertura usato dal vulcanico sacerdote (ing. Castelli: per singolare coincidenza, il titolo di studio e il cognome di un ex ministro della Giustizia, Ndr): “Comunico che da Polizia Germanica est stato fermato Duca Marcello Visconti Modrone, presidente Croce Rossa, con ing. Castelli, detto don Carlo Gnocchi”.

“L’ing. Castelli” sarà rilasciato il 4 novembre ’44: decisivo si rivelerà l’intervento del cardinale Schuster. Don Gnocchi passa gli ultimi mesi di guerra in clandestinità, “braccato” dai neofascisti tra una sede e l’altra dell’Istituto Gonzaga. I contatti con il collegio sono così frequenti e “così costante la collaborazione”, che il suo ritorno alla sede di Milano “nel trambusto del 25 aprile” non è avvertito “quasi da nessuno”: non è il rientro di un esiliato, ma di un amico sempre presente. Il 29 aprile va in piazzale Loreto, dove è esposto il cadavere di Mussolini, comandato come sacerdote, dirà, “a compiere la mia missione”. Il 5 maggio, nella Milano liberata, don Gnocchi è all’opera per dar vita alla Pro Infanzia Mutilata, che 50 anni fa diventerà (per le feste: sito www.dongnocchi.it) Pro Juventute.

A proposito di fotografia e fotoreportage, leggi anche:

- L’ultimo flash: addio ad Arnaldo Magnani, paparazzo romagnolo amico dei divi di Hollywood

- Stefano Unterthiner, il fotografo che sussurra ai cigni

- Faccia a faccia con Salgado, il fotografo che porta in mostra la Genesi del pianeta Terra

- E gli occhi curiosi e studiosi di Tommaso Protti si posarono sulla vita lungo le acque del Tigri e dell’Eufrate

- Gianfranco Moroldo, l’ultimo guerriero del fotogiornalismo italiano

- Elisa Leonelli, fotoreporter da Modena a Hollywood

- Professione fotoreporter: Daniele Pellegrini, figlio d’arte in cerca dell’armonia del mondo

- Ghigo Roli, il fotoreporter che svela i taccuini di Dio

(via mail)

Voglio mandarvi una mia riflessione dopo la lettura dei testi su Giannella Channel sul Premio Rotondi 2019 assegnato per la memoria al Museo della Linea Gotica, e sull’articolo riguardante don Gnocchi, che segue il ritratto del fotografo del lavoro Silvestre Loconsolo.

Mi presento: mi chiamo Nella, sono orfana e invalida di guerra. Eravamo agli albori della II guerra mondiale e mio babbo era dovuto partire perché richiamato alle armi. Il 1* settembre 1942 gli era stata comunicata la nascita del terzo figlio. I superiori gli avevano concesso una breve licenza perché potesse conoscere la sua nuova creatura. Era tanto il suo entusiasmo che, nell’attesa del treno, si sporse troppo sui binari senza accorgersi che stava arrivando un treno veloce e che, creando uno spostamento d’aria, lo risucchiò uccidendolo…

Intanto le truppe avevano occupato quasi tutto il territorio italiano e la gente cercava rifugi dove nascondersi e salvare la vita.

I miei zii, con altri vicini, si misero a scavare per ottenere rifugi ai piedi della montagna (Crepa du Re): pensate che in queste grotte avevamo paglia sottratta ai pagliai nelle aie dei contadini…

Mia nonna, intanto, ripetutamente diceva di voler andare a morire a casa. Un giorno che sembrava tutto tranquillo ci incamminammo per raggiungere la nostra casa. Dopo una salita, sentimmo rumori spaventosi che provenivano dal cielo. Ci buttammo a terra, una bomba esplose vicino a noi coprendoci di terriccio. Passata la paura, riprendemmo il cammino verso casa. Una brutta sorpresa però ci attendeva: un angolo della nostra casa era crollato. Andammo a dormire con le bestie ancora spaventate…

Finalmente quella tremenda guerra finì e si ricominciò la ricostruzione. Per me, però, e altri la guerra non era finita. Perché migliaia di bombe erano rimaste inesplose e tanti bambini li raccoglievano e ci giocavano. Volevano vedere che cosa contenessero e così rimanevano ciechi, senza braccia, senza gambe e troppe volte senza vita. Così successe a me.

Un uomo, che raccoglieva il ferro per poi rivenderlo, aveva acceso un fuoco all’aperto per poter disinnescare questi ordigni e ricavarne il ferro. Noi bambini incuriositi ci avvicinammo: pensavamo fosse un falò che a quei tempi si usava fare per la festa di San Giuseppe e cominciammo anche noi a gettare sul fuoco paglia e sterpi. I nostri genitori erano tutti in campagna a lavorare la terra per ricavare qualcosa da mangiare. Improvvisamente si sentì un cattivo odore: io, la mia sorellina con fratellino cercammo di allontanarci ma gli ordigni scoppiarono e riempirono l’aria di schegge. Rimanemmo in sette feriti e un morto: mia madre raccolse il mio fratellino, lo scosse, lo baciò e poi lo depose sul letto. Per lui non c’era più niente da fare. Porto quell’immagine dentro di me come fosse sempre presente.

Arrivarono gli aiuti e portarono noi feriti, su un carretto trainato da un asino, all’ospedale vicino di Morciano. Il medico disse a mia madre perché non mi aveva lasciata morire a casa, sul letto accanto a mia fratello: secondo lui non c’era niente da fare. Io avevo un trauma cranico, con tre schegge in testa, respiravo ma non davo segno di vita. Rimasi in coma per tre giorni. I fedeli della mia parrocchia fecero un triduo al SS. Crocefisso nella chiesa di Sabadone. Alla fine del terzo giorno arrivò la medicina del miracolo: la penicillina. Me la iniettarono e cominciai a migliorare. Però rimasi con il braccio e la gamba paralizzati.

Due anni dopo mia madre, non riuscendo a curarmi come avrebbe voluto, fece domanda all’ONIG perché mi accogliessero nel collegio di Pozzolatico (Firenze) che si occupava dei disastri che la guerra aveva lasciato e così dopo pochi mesi fui accolta lì. Il collegio fu poi inserito nell’Opera di Don Carlo che continuò a curare ed educare con grande amore.

Lì, pur essendo triste per la lontananza di mia madre, fui medicata bene. Vi rimasi.

Mi chiederete: chi era Don Carlo? Era un sacerdote, educatore e amico che ha vissuto la carità tra il dolore, la guerra, la morte, la sofferenza di tanti innocenti e nella sofferenza sono sbocciati frutti incredibili.

Mi chiederete se io l’ho conosciuto: sì, e lo ricordo in tante occasioni. Ero a Pozzolatico quando mi fu comunicato che dovevo andare nel collegio di Pessano (Milano). A me dispiaceva, perché mi ero abituata, ma le suore mi fecero la valigia e partii in treno con il nostro don Carlo. A un certo punto lui mi disse: “Figliola, ti vedo stanca, non pensare alle amiche che hai lasciato, ne troverai altre altrettanto buone, ora appoggiati a me e fai un riposino”.

Don Carlo ci amava, ci abbracciava, era sempre pronto ad ascoltarci, ci ha insegnato e fatto capire il valore della sofferenza. Eravamo tante bimbe, ognuna di noi portava sul proprio corpo i segni della sofferenza causata dalla guerra, dalla violenza e dall’odio degli uomini.

Don Carlo ci voleva attorno a sé. Quando veniva in collegio era una festa, lui si sedeva al pianoforte nel grande salone e intonava: “Sul cappello che noi portiamo… vecchio scarpone … c’è una chiesetta alpina, ecc”, mentre le suore con il campanello ci sollecitavano per andare a dormire.

Don Carlo ci ha lasciati il 28.2.1956 e si preoccupava a chi dover lasciare la propria baracca. Agli amici disse in milanese: “Amì, ve raccumand la mi baracca”.

Un mutilatino, il giorno del suo funerale, disse: “Ciao Don Carlo, ora non ti chiameremo più Don Carlo ma San Carlo”.

Penso di avervi stancato. Vi abbraccio tutti e ripetete con me: MAI PIÙ LA GUERRA!

(via mail)

Gli occhi curiosi sulla civiltà del lavoro si sono chiusi per sempre oggi, martedì 17 marzo 2020, dopo 99 anni di luce. Silvestre Loconsolo è stato un grande uomo che ha seminato, ha raccolto ed è tornato a seminare per le nuove generazioni. Grazie Silvestre