La copertina del libro di Francesca Della Monica Attraverso i tuoi occhi. Gianfranco Moroldo racconta se stesso, edito da Sedizioni, 164 pagine, 21€.

Tra le mura del Castello Sforzesco, a Milano, sono tornate a vivere la storia e le storie di Gianfranco Moroldo, l’ultimo guerriero del fotogiornalismo italiano e degli anni d’oro di quella professione. L’occasione è stata fornita da un lodevole libro-confessione (“Attraverso i tuoi occhi. Gianfranco Moroldo racconta se stesso”, di Francesca Della Monica, Sedizioni, 164 pagine, 21€) che ci riconsegna l’anima del grande fotoreporter del settimanale L’Europeo al quale è toccato negli ultimi anni della sua vita sfidare con i suoi clic lo strapotere, poi vincente, della televisione e delle agenzie internazionali.

Francesca, con un lavoro minuzioso, fatto con pudore e semplicità e durato innumerevoli giorni, ha fatto raccontare al “Moro” i segreti di una vita e quelli di un mestiere vissuto in prima linea, con la sua valigia come compagna fissa e le sue Leica e in ultimo una Nikon che si ricomprò dalla Rizzoli quando, nel 1992, lasciò i corridoi di via Rizzoli e le pagine dell’Europeo: un mestiere da lui onorato tanto da meritare, unico fotoreporter italiano, il premio giornalistico Bagutta.

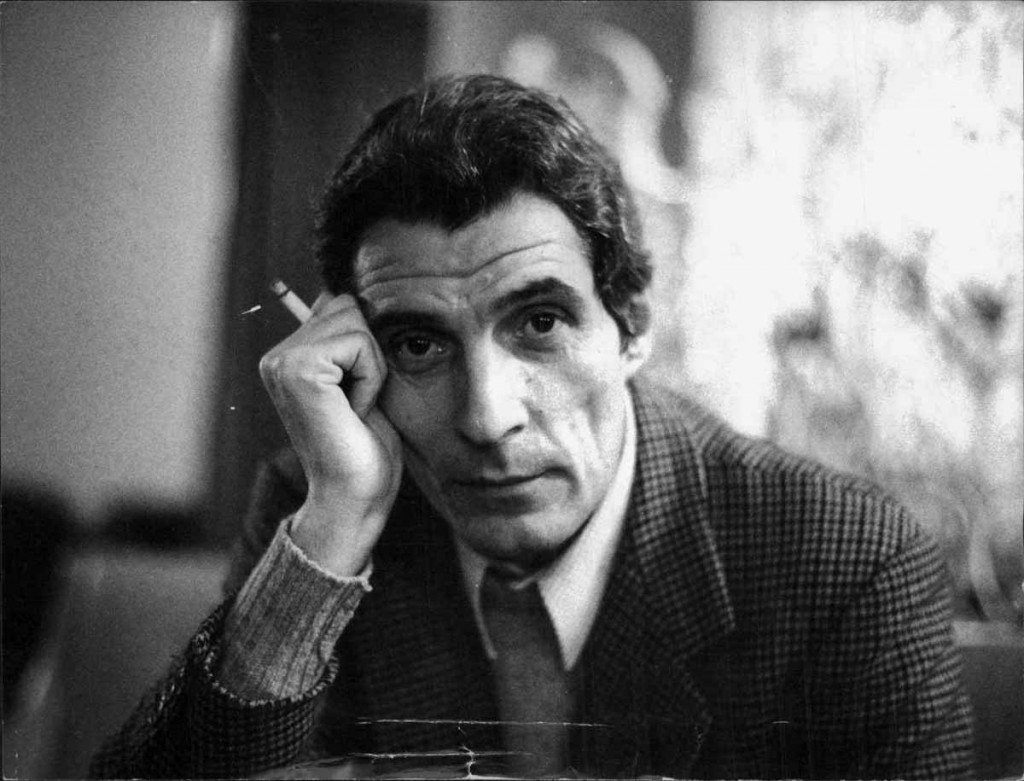

Gianfranco Moroldo (Milano 1927-2001). È autore del libro di memorie “Passaporto numero 953647H. Professione: a rischio”, Rizzoli, 1992.

(C) Centro documentazione Rcs

Francesca Della Monica, autrice del nuovo libro su Moroldo “Attraverso i tuoi occhi”. Si è laureata in Lettere moderne con indirizzo in Storia del giornalismo. Dopo un’esperienza come redattrice di un quotidiano nazionale, ha intrapreso una carriera come direttore delle risorse Italia di aziende multinazionali anglosassoni.

Nelle pagine del libro tornano a raccontarci il Vietnam e la strage dei 13 piloti di Kindu, i sorrisi dei bambini e l’incontro con i gorilla di montagna (“ma è l’uomo l’animale più intelligente e più feroce”), il Negus con il suo leone da guardia, l’Oriana Fallaci (“realmente una numero uno”) e Gianni Roghi (“quando morì in Africa perché aveva regalato tutta la penicillina che aveva, rimasi paralizzato”) e Alberto Ongaro (“un fratello con il quale abbiamo esplorato i luoghi più estremi del pianeta”). Grandi personalità che hanno disegnato l’identità inimitabile di quel glorioso settimanale.

In sala, con l’autrice, hanno seminato parole stimolanti la moglie di Gianfranco, Paola, 26 anni trascorsi insieme, l’ultimo direttore dell’Europeo Daniele Protti e uno dei maestri italiani della fotografia, Uliano Lucas, autore per Einaudi della prima storia del fotogiornalismo in Italia.

Qualche parola è toccato anche a me dirla, come antico compagno di viaggio di Moroldo all’Europeo in alcuni dei nostri avventurosi reportage e anche come organizzatore di una mostra a lui dedicata a Olgiate, in Brianza nel febbraio 2001, poco prima dell’ultimo suo saluto. Ho ricordato che Gianfranco era un cantastorie borderline, ossia sempre sulla linea di confine che divide l’inferno di un evento tragico dal paradiso di un mondo esotico e lontano (per esempio Arno, l’isolotto del Pacifico, dove introdussero a scuola l’ora per insegnare l’amore alle ragazze). Che i suoi sono veri e propri racconti fatti con le immagini. Che i suoi scatti sono semplici e limpidi, sempre aderenti alla realtà, fatti senza flash per non alterare la luce naturale.

Vietnam, 1968: il pianto di un soldato americano. Lassù, sulla collina, sono rimasti 268 compagni, tutti morti. Nei superstiti c’è insieme lo stupore di ritrovarsi vivi e l’orrore per quello che hanno visto. Moroldo ha saputo raccontare la guerra del Vietnam sulle pagine dell’Europeo come pochi altri hanno saputo fare.

(C) Centro documentazione Rcs

Ma è su due dei tanti ricordi che il libro ha fatto affiorare dal pozzo della mia memoria che ho puntato nella mia testimonianza. Il primo è scattato a pag. 20, laddove Francesca ricorda: “L’invenzione fu sempre una nota ricorrente nella esistenza di Moroldo. La creatività della bugia che gli salvava la vita, la capacità di arrangiarsi in qualunque situazione dimostrando un savoir faire e una prontezza capaci di stregare chiunque”. Proprio una sua bugia creativa tolse me e lui dai guai nei giorni bui del sequestro di Aldo Moro e dell’uccisione della sua scorta (1978).

A quel tempo scoprii una pista che portava al campo di addestramento di terroristi nella valle della Beqa’, nel nord est del Libano al confine con la Siria. Il direttore dell’Europeo mi disse: “Vai con Moroldo”. Capii subito perché: appena arrivati all’aeroporto di Beirut, scoprimmo che erano cambiate le regole d’ingresso e serviva un visto. Ripartimmo per Amman e restammo all’ambasciata italiana in attesa che ce lo rilasciassero: io giocavo a biliardo con l’ambasciatore, lui intratteneva la moglie con tè e biscottini. Non perdeva mai la pazienza. Rientrammo a Beirut e ci avviammo sulla strada per la Beqa’. Lungo il percorso, incontrammo cinque posti di blocco. Uno nemico dell’altro. Si distinguevano soltanto dall’icona sul calcio del mitra Kalashnikov. Il Moro li riconosceva tutti e per tutti aveva le parole giuste con quel suo gramelot da milanese uomo di mondo. Peccato però che il campo era da poco saltato in aria per un errore di un addestratore: 120 morti. “In nessun altro posto al mondo è più facile morire come in Libano oggi”, commentò Gianfranco.

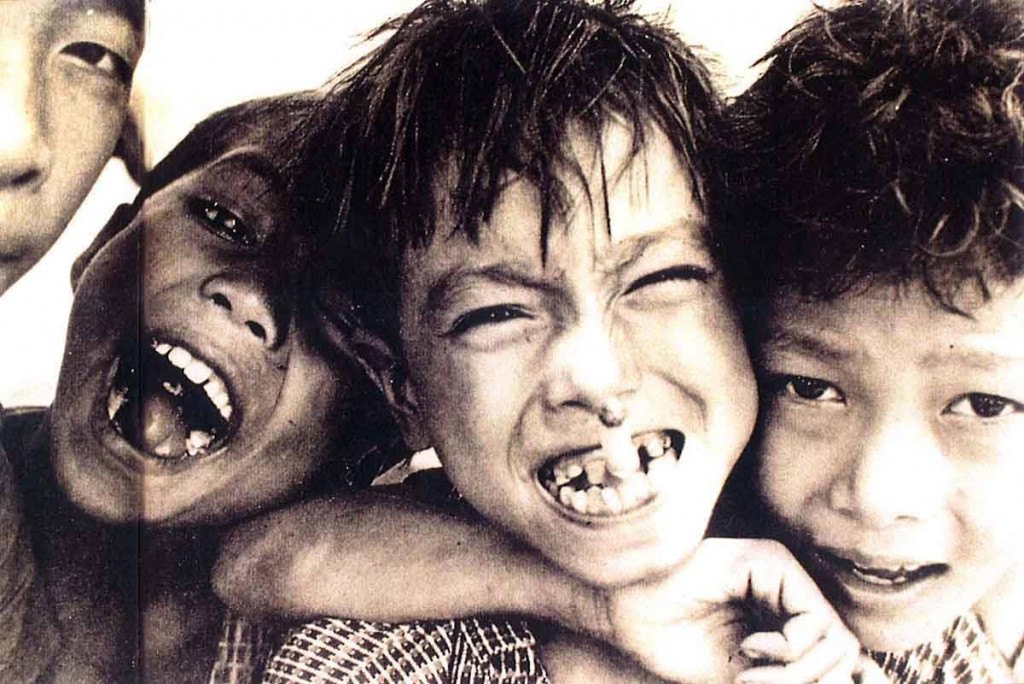

Saigon, 1965: un gruppo di ragazzi di Saigon. Sono piccoli lustrascarpe che, cresciuti in un’atmosfera di guerra, conducono un’esistenza precaria guadagnandosi a stento da vivere.

(C) Centro documentazione Rcs

Sui giornali apparve allora, a giurare vendetta, l’Imam Mussa Al-Sadr. Chiedemmo di intervistarlo. Ci dissero di raggiungerlo nella sua villa, un fortino nel cuore di Beirut. Entrammo in un giardino: c’erano centinaia di tende piene di giovani da tutto il mondo. Ecco dov’era finito il nuovo campo di addestramento. Chiedemmo se c’erano pure italiani. Risposero: “Può essere”. E ci fecero entrare in una stanza spoglia. Non arrivava nessuno. Un quarto d’ora, venti minuti di ritardo dell’Imam… Alla fine cominciai a preoccuparmi: scendeva la sera. Il Moro si rivolse a uno dei guardiani: “Senta, visto che siamo attesi per le 21 dall’ambasciatore italiano, non vorremmo far tardi. Lui sa che siamo qui, ma sembrerebbe scortese farlo aspettare. Rimandiamo l’intervista a domani?”. Quelli si consultarono e decisero di accompagnarci all’uscita: avvisandoli che l’ambasciatore sapeva dove eravamo, e ovviamente non era vero, ci aveva salvati. Sempre con il sorriso. Era così, il Moro: ti faceva sentire tranquillo anche nelle circostanze più disgraziate, quali che fossero.

Alla mostra organizzata nel febbraio 2001 a Olgiate dalla brava Margherita Viganò, infaticabile segretaria di Oggi, non arrivò perché “bloccato in ospedale da un medico e da un male intransigente”. Mandò due righe per scusarsi, ancora oggi di attualità:

Ringrazio Francesca Della Monica per avercelo fatto ritrovare con questo bel libro che consiglio ai giovani e nelle scuole, target preferito dal Moro. Perché, come si legge a pag. 138, “il cuore dell’educazione è l’educazione del cuore. Riempire i cervelli non serve a nulla se non si ammorbidisce il cuore”.

![]()

A PROPOSITO

L’ultima intervista a Gianfranco Moroldo, cacciatore di immagini

testo di Pier Luigi Vercesi

«Dico: se uno viene qui, in Vietnam, riesce a capire quanto grande è il valore della vita. E l’Oriana, quella frase lì, se la mette in bocca. Mentre lei fa il Vietnam con la macchina per scrivere, io faccio tre servizi fotografici col botto. I suscià dei viet li racconto io, cosa fanno, dove dormono, quando vanno a pulire le scarpe ai soldati. Corrono dietro all’americano per farsi dare dei soldi, vanno al mercato a rubare la frutta e se qualcuno li scopre scappano via e si tuffano nel Me Kong. Poi faccio la storia di una recluta che combinazione si chiama Kennedy, un bel ragazzetto mandato in prima linea sulla Montagna della Vergine, zona pericolosa perché è tra la fine della Strada di Ho Chi Minh e la Cambogia. Lì vado con l’elicottero. In Vietnam c’è la regola: prima i feriti, poi i fotografi e i giornalisti, poi le truppe, poi il resto. E infine la storia dell’ambasciatore americano sfidato dai vietcong a farsi ammazzare. Lui accetta:

Sto con lui un paio di giorni, senza paura. Figuriamoci: ho fatto il Burundi, il massacro dei watussi con Monicelli, la guerra indo-pachistana, da solo. Ho un’esperienza di scontri duri, e ho imparato a sopravvivere alle falsità dei pericoli nascosti. Con l’Oriana sono stato in Libano (dove la giornalista conobbe il militare in missione e futuro atronauta Paolo Nespoli, NdR) non so quante volte, e in nessun altro posto al mondo è più facile morire. Avevo ottenuto i permessi dai vari gruppi religiosi e politici, cristiani e sciiti, musulmani e hezbollah. Però non sapevi mai chi ti stava fermando, e allora tanto valeva non avere permessi in tasca, stracciarli tutti, così, se ti perquisivano, come due volte mi è capitato, stavi tranquillo. Io mettevo nel passaporto dei soldi, se erano due soldati, cinque dollari, se erano quattro ragazzi, dieci. E tutto filava via liscio. Quando arrivavo a un posto di blocco di africani, se vedevo gli occhi rossi mi muovevo lentamente, stavo a sentire, esploravo e dicevo: “Ci facciamo una fumatina insieme?”. Se avevano gli occhi rossi, voleva dire che erano drogati: i neri non fanno la sentinella per quattro ore, a volte li sbattono lì alla mattina alle otto e li lasciano in piedi per una settimana. Ogni tanto passa un camion che lascia da bere e qualcosa da mangiare. Per resistere si arrangiano masticando foglie come quelle di coca. Ma sono pericolosi. Non devi avere orologi o catenine; se tiri fuori i soldi, devi far vedere solo gli spiccioli, anche se lo sanno che non hai solo quelli. Per gli altri, prendi un bel cerotto e fingi una medicazione all’altezza della cintura, così se uno ti palpa sente duro ma ci passa sopra. Per le macchine fotografiche io non ho mai avuto problemi, anche se c’è gente che se le è fatte fregare perché ha sbagliato la mossa. Per una banalità perdi la macchina. E perdi anche la vita».

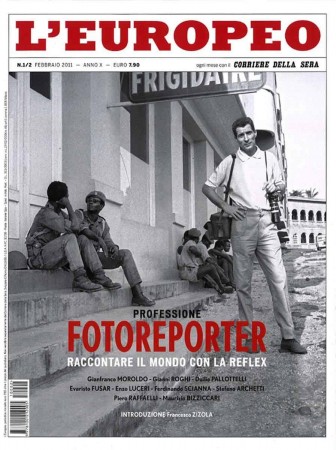

La copertina dell’Europeo di Febbraio 2011, dedicata a Gianfranco Moroldo(C) Centro documentazione Rcs

Con le sue foto, Gianfranco Moroldo ha raccontato agli italiani la guerra del Vietnam come pochi altri hanno saputo fare. E, da lì, è stato come assoldato nei mille altri conflitti di quell’«epoca di pace» che è stata la seconda metà del Novecento. Un’attrazione fatale?

«Tra rivolte e guerre ne ho fatte 18. Parto dalla rivoluzione ungherese e l’ultimo giro lo faccio in Somalia, nel ’93, con Enzo Biagi, e il penultimo in Jugoslavia, con Vittorio Feltri. Ho fatto questo mestiere dal 1958, per 35 anni. Sono nato nel 1927 e sono arrivato all’Europeo con Benedetti nel ’54. Collaboravo, perché ho sempre amato la libertà, poi l’amministratrice della Rizzoli mi consiglia di lavorare fisso, e così sono stato assunto, sotto la direzione di Giorgio Fattori. Ho un solo rimpianto, quello di aver perso un grande reportage con Tommaso Besozzi, quando è andato in Sicilia e ha bruciato tutti scrivendo che il bandito Giuliano era stato ucciso da suo cugino Pisciotta, con un caffè, mica dai carabinieri, come si diceva: era stato un grande scoop dell’Europeo. Ma io non c’ero. Uno scoop dell’Europeo come tanti, perché li faceva spesso quel giornale, anche se aveva una tiratura non esagerata, al massimo 190 mila copie, 220 mila per l’uomo sulla Luna, poche rispetto a Oggi».

Dalla scuola dell’Europeo o si usciva star o si cambiava mestiere, no?

«L’Europeo di quegli anni era un giornale senza impostazione fissa. Direttore era Tommaso Giglio, uno che tagliava le gambe, che poteva far rifare un pezzo quattro, cinque volte, ma con grazia, delicatezza, dicendo: non hai tirato fuori tutto, c’è qualcosa che tieni ancora dentro, non hai dato il meglio di te stesso. Erano provocazioni, che però facevano venir fuori il giornalista, gli davano l’impostazione giusta, gli facevano capire che per essere un buon reporter non bastava riempire i taccuini (i registratori sono arrivati dopo: allora c’era solo l’Oriana che andava in giro col Philips). Quando tornavi da un servizio dovevi scrivere tanto: per riempire sei, otto pagine e non bastavano dodici, quattordici cartelle; le mie didascalie erano di centocinquanta, duecento battute. I pezzi venivano letti tutti, uno per uno, dal direttore o dal vicedirettore; non c’era scampo. Se c’erano dubbi – ecco la grande scuola dell’Europeo –, il direttore andava da un redattore e diceva: prova a leggere questo pezzo, dimmi come lo trovi. E via».

Lì nacque il mito di Oriana Fallaci, forse l’unico mito giornalistico italiano che ha valicato le Alpi. Come è potuto accadere?

«L’Oriana è stata il numero uno, ma non ha mai avuto rapporti con la gente: lei fa la diva. Dopo vent’anni è riuscita a litigare anche con me, per una banalità. E non l’ho più rivista. La conoscevo bene, in tutto, più che una sorella, più che una moglie, più che un’amante: vent’anni non sono pochi. Era opportunista, molto egoista, ma sul lavoro era un mostro, nelle interviste era una lama affilata. Con lei ho fatto i grandi servizi del Vietnam, sei o sette volte, e gli Incontri con la Storia, cioè le interviste ai grandi personaggi. Ricordo bene lo Scià di Persia, che già conoscevo perché ho fatto il paparazzo a Ginevra: però non lo beccavo quasi mai, perché i suoi lavoretti li faceva di notte. Un bel giorno si sposa con Farah Diba. E io ci sono. Che tempi! Arrivo con l’aereo privato della Rizzoli, con due fotografi di Oggi, un giornalista di Oggi e uno dell’Europeo. Siamo all’Hilton. All’Ufficio di Accoglienza guardano la lista delle richieste e ti danno il pass per il giornalista e quello per il fotografo, che si mettono in zone differenti. I fotografi sono in due o tre aree diverse: bisogna indovinare la buona. Io scelgo quella da dove sarebbero entrati nella grande sala. Alla fine della cerimonia lunghissima, perché lui si sentiva discendente diretto di Maometto, li vedo arrivare, lei bella ragazza, lui grande presenza. Sparano i flash e si muove tutto: persone, seggiole, bancarelle, transenne. Sono mitragliatrici che vanno: io faccio tre foto secche. Siamo rimasti tre giorni. Teheran non era in un’atmosfera di grande festa, non è mai stata una città di grande festa. Poi l’ho intervistato con l’Oriana, che riusciva ad avere questi personaggi grazie alle ambasciate italiane. La sua grande fortuna, però, è venuta con l’intervista a Henry Kissinger, ma io non c’ero. Siamo stati lì quattro giorni; mentre aspettavamo siamo andati in giro a vedere il bello di Teheran. Poi siamo andati all’ambasciata per sapere come ci si doveva comportare, ma non c’erano grandi obblighi, perché lo Scià era un democratico. Ci si presenta a palazzo, arriva il colonnello, la guardia, ti accompagnano, c’è il segretario personale: Sua Maestà ci attende. L’Oriana parla in inglese. Il segretario bussa, entra, ci annuncia, esce. Arriva lui, lo scià. Entra prima la donna, poi io, senza fare il baciamano perché lui è imperatore e non si abbassa. Sempre con un’aria molto democratica. Io ho la tentazione di rubargli le tartarughe: cinque, d’oro, in scala sul tavolino. Il problema è che se domani mattina la donna delle pulizie si accorge che ne manca una capiscono subito che sono stato io. E allora la rimetto a posto. Tutto dura un’ora e mezza, due forse. Ben fatto: lui parla in inglese ed anche molto bene in francese. L’Oriana, però, preferisce l’inglese».

Ma nella creazione del mito, ha contato di più il carattere della Fallaci o la sua professionalità?

«Non ha mai imbrogliato, con nessuno, nelle interviste. Faceva la domanda e magari, poi, quando iniziava il suo pezzo, la ponderava o l’aggiustava, ma senza uscire dagli schemi. Dopo, ultimamente, si è fatta beccare in castagna, ma io non c’ero, credo fosse con Khomeini. In Vietnam si muoveva come un uomo: non ha mai giocato sull’equivoco di essere femmina. Bastonava duro. Io ho letto tutto il suo libro. Quando l’ha scritto sono nate anche delle discussioni tra noi, perché il giornalista, quando diventa scrittore, certe situazioni le ritocca. Io gliele ho rimproverate. Quando fece il Vietnam tutti i giornali di sinistra scrivevano: “Ecco il vero Vietnam, è quello raccontato da Oriana Fallaci”. Dopo, l’Oriana va ad Hanoi con una commissione di donne italiane comuniste. Lì, lei bastona a morte: dice che quello che vede è già tutto preparato come un teatrino, che voleva andare in chiesa e gliel’hanno proibito e poi è arrivata al massimo dei massimi dicendo che le avevano proibito di andare al gabinetto. E allora è diventata di destra».

Come mai, in quegli anni, un grande editore come Rizzoli decide di mandare una donna a fare un servizio da «uomini» come la guerra del Vietnam. Allora non è vero che si facevano discriminazioni?

«La prima volta che lei arrivò in Vietnam fu insieme a me. Io ero già andato prima, nel ’64, a fare foto-testi. Poi sono tornato e Giglio mi chiede se me la sento di portare l’Oriana in Vietnam. Io gli rispondo che è interessante, anzi, che con l’Oriana sarebbe stato un super Vietnam. Non era ancora la grande Oriana: aveva scritto dei libri, ma il grande salto l’ha fatto dopo. Ho lavorato con lei vent’anni, dal ’62, ma ho fatto dei servizi anche prima: il festival di San Remo, il festival del cinema di Venezia e quello di Cannes. Però lei faceva il suo servizio e io le mie fotografie: si faceva il personaggio di Mina e io mi sbattevo facendo le foto. Ma non c’era matrimonio. Poi è arrivato il grande botto: il Vietnam».

Gianfranco Moroldo a Kindu, ex-Congo belga, nel 1962.(C) Centro documentazione Rcs

Come nascevano i grandi foto-reportage? Erano idee tue? E con le difficoltà di comunicazione di allora come ti comportavi?

«Tornavo dal servizio coi rullini; li ho spediti una volta sola, con Alberto Ongaro, un grande inviato dell’Europeo, un personaggio, premio Campiello, scrittore, amico e rivale di Hugo Pratt. Ongaro andava in ufficio e si chiudeva dentro senza uscire mai. Bello, tipo indios, ma bresciano, in conflitto con Pratt perché Hugo continuava a far viaggi e a raccontargli che era andato in Polinesia e l’avevano fatto principe o da un’altra parte e l’avevano proclamato re. Io ho fatto cose stupende con Alberto: l’Africa! Ti ricordi gli album di Tarzan, quelli di Cino e Franco che stampava Nerbini, c’erano gli uomini-leopardo, gli uomini-caimano. Così siamo andati in Camerun a cercare proprio gli uomini-leopardo, e li abbiamo trovati, in una zona che si divide ancora in ducati. Josef era il capo degli uomini-leopardo che andavano a spaventare la gente per portare via il bestiame. Alberto gli chiede se può avere un titolo onorifico africano, come Hugo. E così viene nominato “Uomo che accende il Fuoco”, che sarebbe quello che sostituisce il re quando manca; io sono “Figlio prediletto del Re”. In cambio lasciamo cento franchi. Alla fine della cerimonia mi regalano una capra e un casco di banane; alla macchina, gli accompagnatori, con feste e saluti, aprono il baule, mettono dentro la capra e io dico ad Alberto di accendermi la sigaretta, visto che è l’uomo che accende il fuoco. E lui: “Io ti tolgo il titolo! Tu non conti niente nella classe sociale del Paese!”. Si era già montato la testa, diceva che lui contava molto, mentre io ero solo il figlio coccolone del capo. Il re era una bestia di un metro e novanta. La cerimonia avviene davanti alla capanna sacra del totem, dove c’è tutta la corte. Arriva una tunica azzurra tutta ricamata con dentro un omone di cento chili e passa. Si rivolge verso di me e dice “wembesà”, cioè figlio del re. E a Ongaro: “Mannequin du feu”, almeno mi pare, che sta per “persona importante”, che quando il re è assente può gestire le vicende. Poi ci ha regalato due bracciali d’argento e ci ha fatto incidere il nostro nome. Il mio l’ho perso, sono distratto: c’era scritto “wembesà”, era d’argento e non si allacciava, si metteva così…».

Sì, ma non mi hai detto come nascevano le idee per i servizi…

«I migliori li ho fatti in Messico, sempre con Ongaro. Quando siamo andati a cercare l’ultima donna di Emiliano Zapata, che era ancora viva. Per Alberto è stata una grande emozione, per me era una cronaca normale: una signora che viveva in una capanna che io ho fotografato. Ci è venuto in mente così, per caso, di andarla a cercare, non siamo andati in Messico di proposito: troviamo dei vecchi militanti della rivoluzione di Emiliano ancora coi loro fuciloni, glieli facciamo tirare fuori, li mettiamo lì e io li fotografo. I campesinos ci dicono che la sua donna è ancora viva. È molto povera e vive di elemosina fra quattro assi, non è una casa. Però è emozionata quando ci vede arrivare. Ongaro, che ha vissuto in Argentina, parla lo spagnolo vero; io sento, capisco, posso dire qualche parola, non di più. Mentre siamo lì ci viene il ghiribizzo di andare a trovare la maga Sabina, la regina del fungo allucinogeno. Per arrivarci rompiamo le scatole a tutti, troviamo un pilota che ci porta con un aereo tipo focherino che atterra ogni cento metri. Il pilota deve atterrare lì, sul burrone, a Wautla. È novembre, il giorno dei morti. Il fungo, secondo noi, fa gola all’America e alla Russia, perché può far addormentare un reggimento di soldati. E lo sa preparare solo lei, lì sulla montagna, dove si trova la materia prima. L’effetto è quello di far ricordare la gioventù, far tirare fuori tutte le rabbie, tutto il passato, ma senza che uno soffra: se da bambino, ad esempio, c’era un ragazzo prepotente, questo fungo te lo fa ricordare e rimuovere dalla mente, cancella una certa memoria. Io, però, non l’ho provato e non te lo posso dire, ma ci sono testimonianze. C’è della gente che garantisce. Mi ricordo una ragazzina portata dai genitori perché aveva gli incubi di notte, continuava ad alzarsi, sognava e urlava. La maga, fredda, glaciale, le dà il fungo, la fa parlare e poi la fa portare a casa. Noi non sappiamo se ha avuto successo, ma so che il governo messicano aveva degli assistenti sociali che vivevano lì e dovevano proteggere il paese. Chi arrivava lì, dalla montagna, a piedi, o con l’aeroplano, doveva passare da loro ed essere controllato, perché c’erano in giro elementi che si facevano passare per hippy e magari erano della Cia o dell’Fbi».

Parli del giornalista come di una specie di Peter Pan che quando lavora si diverte come un bambino. Adesso non è più così?

«È sparito l’inviato. Dico l’inviato come l’ho conosciuto io, iniziando nel ’58 con un terribile Giorgio Bocca, fragile, fragilissimo, innanzitutto perché è di Cuneo e i cuneesi sono un po’ introversi. Veniva dalla Gazzetta del Popolo e affrontava non dico Milano ma il grande editore, quindi erano comprensibili le sue nevrosi, le sue difficoltà. Però si vedeva che era uno che cercava, pensava, si metteva alla macchina da scrivere, la famosa Lettera 22. Quando scriveva il primo foglio, lo rileggeva e poi rifaceva cinque, sei, sette, otto, dieci fogli, perché la vera grande regola è che se costruisci le prime dieci righe, per i modesti, e cinque, per i bravi, ed il pezzo va via che scivola, allora hai conquistato il lettore. Io ho incominciato nel ’58 a fare le prime esperienze di reporter e da lì sono andato avanti a cercare di essere sempre meglio. Poi ho trovato Gianni Roghi, un ragazzo intelligentissimo, di cultura, sportivo, con tutte le più belle qualità che un uomo, un giornalista possa avere; però era un boccalone: credeva a tutto, perché era un puro. Andò in Africa per fare un servizio al seguito della grande spedizione di Cavalli Sforza, uno scienziato di Pavia alla ricerca dei Pigmei nell’Africa centro-equatoriale. A un certo punto decide di andare a cercare gli animali che non vivono nelle riserve, ma allo stato brado, soprattutto gli elefanti. Devo andarci anch’io, ma Gianni mi fa: “Ti spiace se ci vado da solo?”. Si era sposato una bellissima ragazza. Gli ho detto: “Sì Gianni, però sta attento, l’Africa è traditrice: metti il piede fuori dalla porta e non sai mai cosa trovi, se il leone, se la iena, se il serpente. Se vai in giro, non andare da solo, porta tante scorte, dalle medicine ai viveri, perché l’Africa non perdona niente”. È arrivato quasi alla fine del suo con dei ragazzini che facevano da battitore per stanare gli elefanti. E l’elefantessa è uscita. La moglie di Gianni era sulla strada, terrorizzata, e così il mio amico ha tardato a sparare, per dare una spinta alla moglie; l’elefantessa ha caricato e l’ha beccato in pieno, spappolandogli la muscolatura del torace. Si è trovato senza niente, solo con una jeep, senza il telefono, senza collegamenti. È rimasto lì due o tre giorni: ha mandato un nero con la macchina a cercare di telefonare a Bangui, perché mandassero un medico. L’hanno preso i francesi e l’hanno portato all’ospedale; gli ho telefonato la sera e stava già bene. Sì, è stato operato, ha perso un po’ di sangue, ma la mattina alle sei era a posto. Lui era un grande subacqueo, uno dei pochi in quel periodo, nel Sessanta, che andava con le bombole a 110 metri; però s’era beccato un embolo che si dev’essere rimesso in circolazione. Era un grande inviato. Io sono andato con lui a fare la diga del Frejus con l’idea che, se tutti la fanno vedere da Ovest, noi andiamo a fotografarla da Est, per vedere cosa c’è, cosa contiene, com’è possibile che una parete ceda. Addio Gianni Roghi, figlio di Bruno Roghi, grande giornalista sportivo: è morto a 39 anni. Aveva scritto un libro con Ferrari; non sapeva guidare le Ferrari, però. Da inviato, aveva fatto dei servizi in India: “Sono andato a Benares dagli stregoni e ho trovato uno che mi ha letto la vita e mi ha detto che a 39 anni morirò”. Io dico: “Oh!, sei lì, tra poco ci sei!”. La sua macchina da corsa aveva il numero 39, e lui a 39 anni è morto. Non so se bisogna credere a queste cose. Però se leggi il pezzo che ha scritto sui maghi di Benares c’è tutto. Scriveva per l’Europeo, Roghi, era tra i migliori e avrebbe migliorato ancora».

Kindu, 1962: Gianfranco Moroldo sul fiume Congo(C) Centro documentazione Rcs

Poi c’erano i servizi più rognosi, di cronaca. Chi li faceva? Chi erano i maestri?

«C’era Franco Pierini, grande inviato, anche se un po’ pesante fisicamente, alto, un bestione di cento chili, mentre per fare l’inviato bisogna essere un più leggeri, snelli, non sofferenti. Quando siamo andati a fare le elezioni in Algeria, prendeva il Bicoren, perché la temperatura ed il cambiamento del clima gli portavano scompensi. Lavorava lo stesso, però era pericoloso, gli poteva succedere qualcosa: lui lo sapeva ed era apprensivo, allora preferiva fare i servizi a braccio corto, cioè in Algeria, Tunisia, limitati al Mediterraneo. I servizi pesanti, passavano il Mare nostrum. A volte io facevo l’inviato in foto-testi, come per il massacro di Stanleyville. Arrivavo sul posto e spesso mi trovavo fianco a fianco con il grande maestro di tutti i giornalisti italiani, Egisto Corradi. Eravamo amici e mi ha insegnato tante cose. La prima regola: quando si va a fare un reportage dove c’è una rivoluzione, una guerra, il caos insomma, ti devi portare due uova sode, due pacchetti di cracker e due scatolette di acqua minerale. Se resti isolato, puoi campare due giorni senza problemi. Egisto era uno che quando arrivava sull’avvenimento, andava a vedere tutto: dove avevano ucciso, dove avevano sfondato, dove i neri erano penetrati nella missione, con quali attrezzi avevano ucciso o massacrato, faceva un’analisi completa. Io lo chiamavo santommaso, perché andava dappertutto e voleva sapere tutto, non solo a sentire la campana del vescovo, ma anche quella del ribelle; devi vedere a destra e a sinistra, per avere equilibrio. Poi non tiri le conclusioni, ma dici: “Il tale mi ha raccontato questo e il tizio quest’altro”. Egisto era un parmigiano e quindi aveva un carattere particolare. Era un uomo tozzo, con la faccia da levantino; non aveva i lineamenti da parmigiano, però lui sosteneva di sentirsi tale fino nelle viscere. Un giorno mi dice: “No, io quel fiume lì, il Congo, non me la sento di attraversarlo”. Gli era rimasto sempre impresso il grande dramma della ritirata di Russia, ed è questa una delle ragioni per cui andava in giro con le uova sode, i cracker e così via. Diceva che lui, della ritirata di Russia, sentiva ancora il dramma che non c’era da mangiare, anche se eravamo nel ’64 ed erano passati vent’anni. Davanti al Congo gli deve essere venuto in mente qualche cosa della campagna di Russia, perché mi dice: “No, io non vengo. Gianfranco, guarda che è molto pericoloso, i simba te li trovi dietro un albero, una capanna, ti sparano di nascosto”. E io: “Sì, va ben, cercherò di evitare, starò attento, guarderò”. Sono andato a fare il servizio sul massacro di Stanleyville, sono tornato e gli ho raccontato tutto: i morti che ho trovato, dove erano, come erano. E lui, da inviato serio, non ha scritto: “Vi racconto la storia del massacro”, ma ha detto che il fotografo dell’Europeo Gianfranco Moroldo, avendo attraversato con i mercenari il fiume Congo, gli aveva raccontato quello che aveva visto al di là del fiume. Ecco i santommasi. Egisto Corradi è venuto a fare la guerra del Bangladesh, pachistani contro indiani: lui era là. Se ci sono i mujaheddin che vengono ad ammazzare, lui è lì a vedere, è presente nelle situazioni che deve raccontare. Se c’è il “forse, si dice, mah, mi raccontano”, mette il nome e il cognome della persona che gli ha riportato l’episodio, la storia, specificando di raccontare quello che il signor tal dei tali ha detto di aver visto o vissuto. Sì, è proprio sparito l’inviato. Dico l’inviato come l’ho conosciuto io».

![]()

Pier Luigi Vercesi

A proposito di fotografia e fotoreportage, leggi anche:

- L’ultimo flash: addio ad Arnaldo Magnani, paparazzo romagnolo amico dei divi di Hollywood

- Stefano Unterthiner, il fotografo che sussurra ai cigni

- Faccia a faccia con Salgado, il fotografo che porta in mostra la Genesi del pianeta Terra

- E gli occhi curiosi e studiosi di Tommaso Protti si posarono sulla vita lungo le acque del Tigri e dell’Eufrate

- Elisa Leonelli, fotoreporter da Modena a Hollywood

- Il selfie del macaco: niente copyright per la creativa scimmia

- Wildlife Photography Awards: ecco le foto vincitrici della prima edizione comica

- Silvestre Loconsolo, due occhi curiosi sulla civiltà che sudava

- Professione fotoreporter: Daniele Pellegrini, figlio d’arte in cerca dell’armonia del mondo

- Ghigo Roli, il fotoreporter che svela i taccuini di Dio