UNA NUOVA MERAVIGLIA AFFIORA NEL PARCO ARCHEOLOGICO

DI SIPONTO (CHE PROPONIAMO

DI INTITOLARE A CHI LO VOLLE: MARINA MAZZEI)

testo di Maria Paola Porcelli* - introduzione di Salvatore Giannella

Come nella tradizione, la mia mail si è arricchita a inizio del nuovo anno dei principali eventi e anniversari previsti nel 2024: 700 anni dalla morte di Marco Polo (viaggio del presidente Sergio Mattarella in Cina), i 150 dalla nascita di Guglielmo Marconi, i 100 dall’assassinio di Giacomo Matteotti, ecc.

Ma manca quello che mi sta a cuore e che ho già segnato in agenda tra gli obiettivi prioritari dei prossimi mesi: ridare meritata luce all’archeologa Marina Mazzei, già dirigente della Soprintendenza di Foggia, giornalisticamente battezzata come “regina degli antichi Dauni”, il misterioso popolo che si stanziò dal IX al IV secolo a.C. sulla costa a sud del Gargano e nel Tavoliere pugliese.

Alla conoscenza di quel popolo, che non ha lasciato testimonianze scritte, Marina Mazzei ha dato un importante apporto con la sua ricerca durata un quarto di secolo e con 250 pubblicazioni. Il profilo di questa grande italiana, così come delineato nella recente assegnazione del premio Zanotti Bianco di Italia Nostra, è efficacemente ricostruito nel riquadro alla fine del testo principale.

A noi per ora piace portarvi nell’area di scavo da Marina maggiormente studiata, custodita, vincolata, difesa: nel parco archeologico di Siponto, alle porte di Manfredonia, che riveste una grande importanza culturale in quanto testimonia dell’importanza raggiunta dall’antica Sipontum, colonia romana dal 194 a. C. e uno dei principali porti dell’Adriatico. Qui nuovi archeologi, continuando il suo lavoro e ispirandosi al suo stile, hanno fatto affiorare da poco un anfiteatro di epoca romana, un “colosseo” di circa seimila posti stando alle stime di chi ci ha lavorato: Giuliano Volpe, Roberto Goffredo e Maria Turchiano.

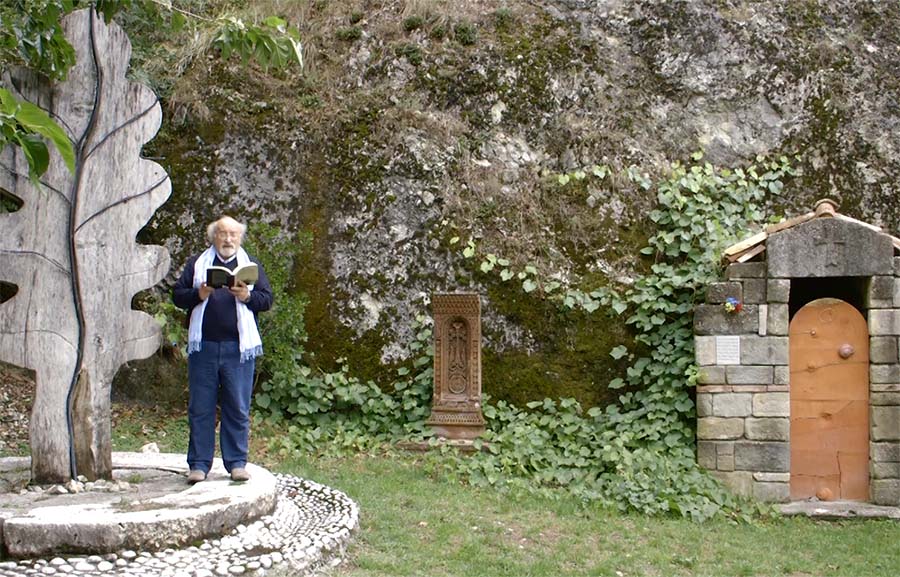

In alto l'archeologa Marina Mazzei (Foggia, 18 maggio 1955 - San Giovanni Rotondo, 1° agosto 2004). La maggior parte delle sue pubblicazioni su Siponto antica e sulla Daunia sono state pubblicate da claudiogrenzieditore.it. Nella foto di gruppo: a Siponto sopralluogo di studiosi sull'area dell'anfiteatro di epoca romana (nella foto d'apertura), guidato dai tre archeologi che stanno lavorando al progetto "colosseo": Giuliano Volpe, al centro con la camicia verde; a sinistra, con cappello bianco, Roberto Goffredo; a destra, con cappello bianco e occhiali, Maria Turchiano.

Ci racconta i particolari di questa scoperta (auspicabilmente in grado di offrire all’area archeologica nuova luce e nuove opportunità di turismo culturale) una brava giornalista specializzata in beni culturali: Maria Paola Porcelli.

Chiudiamo con un auspicio: che le autorità competenti (locali e nazionali, il pensiero va in particolare al direttore generale dei Musei italiani, Massimo Osanna, già protagonista della “resurrezione” di Pompei) vogliano cogliere l’occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Marina per dedicarle, come merita, il Parco Archeologico di Siponto che lei tenacemente volle. (s.g.)

Siamo nel luogo dove sorse il più grande porto nel Nord della regione in epoca romana, la stessa che in qualche modo oscurò la precedente popolazione autoctona dei Dauni, innestandosi su di essa: siamo nell’antica colonia romana di Sipontum del II secolo a.C. .

Attraversi nuvole rosa di fenicotteri tra le saline di Margherita di Savoia e, venendo da Bari, dopo Zapponeta, Siponto la ritrovi ai piedi di quel davanzale abbagliante da cui la Puglia si affaccia sui Balcani: il Gargano.

Ed è un filo di Arianna quello che ha guidato negli scavi di fine 2023 quel formicaio di oltre una sessantina di archeologi delle università di Bari e di Foggia, dagli accademici agli studenti.

Ci siamo. Ecco la prima notizia: tutto è iniziato partendo dall’osservazione della parete esterna curva di una masseria settecentesca (oggi di proprietà privata, siamo a 3 km da Manfredonia): si sapeva già che in edificazione aveva probabilmente fatto proprio il muro perimetrale di un anfitreato che si trova oggi a circa 4 metri di profondità e ha una capienza che si immagina di almeno 6.000 posti, sfruttandolo per le sue fondamenta. Ma i recenti scavi di cui raccontiamo ne hanno svelato ulteriori tre settori, sancendo scientificamente la sua esistenza.

Alle indagini sul campo di quest’anno si deve anche la scoperta delle mura urbane e di una delle torri qudrangolari della colonia, utili al loro scopo con alterne vicende fino al Medioevo.

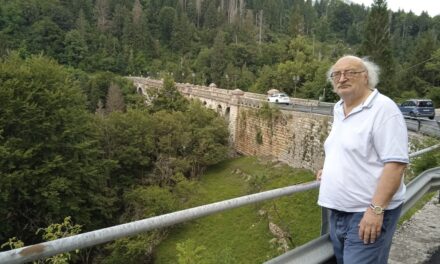

L'archeologo Roberto Goffredo, impegnato a riportare alla luce resti e memoria delle città dell'antica Daunia (Sipontum, Salapia, comprensorio del Lago di Salpi attuali Saline di Margherita di Savoia).

Ma ecco cosa ci racconta il professor Roberto Goffredo, archeologo, professore associato dell’Università di Foggia come la collega Maria Turchiano (con Giuliano Volpe dell’Università di Bari i tre studiosi dirigono le indagini su concessione del ministero della Cultura e in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio):

“Altra novità di questi scavi”, spiega Goffredo, “è il ritrovamento di un piccolo edificio di culto riconducibile al pieno XIII secolo d.C., dagli interni decorati: potrebbe essere collegato alla presenza dei Cavalieri Teutonici in città”.

Gli stessi che per secoli hanno accolto e ospitato pellegrini della nobiltà tedesca lungo la via Sacra Langobardorum verso il santuario di San Michele Arcangelo: siamo a 26 km da Monte Sant’Angelo con la sua Grotta dedicata a San Michele edificata tra il V e il VI secolo d.C che ispirò mille anni fa in Francia la costruzione dell’abbazia di Mont Saint-Michel.

Riprende Goffredo: “Stiamo documentando tutte le fasi di vita della città di Siponto, in particolare la medievale, di riutilizzo dell’anfiteatro, probabilmente databile tra fine I secolo a.C. e inizi I d.C. che al momento non è visibile se non nei tre segmenti portati alla luce proprio grazie a questa nostra ultima campagna. Anche le lastre calcarenitiche che fanno da pavimento alla chiesetta furono in parte recuperate dalle mura della città romana. E accanto c’è il cimitero coevo all’edificio di culto, scoperto anch’esso nel 2023, con le sue tombe per la cui costruzione furono utilizzate parti dell’architettura dell’antico anfiteatro sottostante, ora riemerse. Si spera che anche questa nuova area, a oggi esclusa dal Parco archeologico di Siponto, possa essere un domani compresa”.

Come lo scheletro di un dinosauro le cui vertebre spolverate da cauti pennelli raccontano riemergendo scarnificate la profondità della storia.

Tutto questo e molto altro ancora si è scoperto a 400 metri circa dalla Basilica di S. Maria Maggiore e dalle attigue tracce dell’edificio paleocristiano rese finora più note dall’intervento dell’artista Edoardo Tresoldi; da lì, per raggiungere l’area dell’anfiteatro non più totalmente sommerso basta attraversare quella lingua di asfalto che a Manfredonia oggi è viale Di Vittorio: riveste l’antico decumano romano. Ed ecco masseria settecentesca e tutto quanto quella sua parete curva ha permesso di conoscere. Comprese le tracce già individuate in passato del porto dell’antica Sipontum.

La seconda notizia: il grande impegno profuso con successo dagli stessi archeologi nell’ottobre scorso attraverso quelli che i romani di certo non chiamavano “open day”, con tanto di figuranti eremiti, tiratori d’arco, artigiani ripescati attentamente e direttamente dal Medioevo per seminare passione per la materia e curiosità nei piccoli di scuole elementari e medie, circa 600, che hanno seguito attenti le visite guidate.

Riusciranno esiti così importanti di questa campagna di scavo avviata due anni fa a sconfiggere l’assenza di quel successo di interesse e di incassi che la pluripremiata restituzione tresoldiana dei volumi originari “in trasparenza” e in 3D dell’edificio paleocristiano del IV secolo d.C, realizzata nel 2016 in 4.500 metri di rete zincata elettrosaldata (7 tonnellate per un costo dell’operazione di 900.000 euro), ha già provato a far accadere?

Nel 2016 stesso si raggiunsero i 100.000 visitatori. L’anno successivo, nel 2017, 81.446 (fonti: Ente Parco Nazionale del Gargano, Mibact). Nel 2022, ci dice oggi la direttrice del Parco archeologico di Siponto, Annalisa Treglia, solo 19.000 ingressi circa. Costo del biglietto: 4 euro.

Molti di più se ne spendono per raggiungere il sito per la grave assenza di un trasporto pubblico adeguato. Per i 128 km da percorrere, per esempio da Bari, l’auto è l’unica se non si vogliono emulare i pellegrini di quel tempo lontano.

A PROPOSITO

Così Italia Nostra ha voluto onorare

la memoria di Marina Mazzei,

la grande studiosa della storia dauna

Palazzo Giustiniani a Roma, 18 febbraio 2022: Italia Nostra consegna il premio Zanotti Bianco alla memoria di Marina Mazzei avendole riconosciuto il merito “di aver dato al suo lavoro il profilo della missione”. Questa la motivazione della giuria:

“Archeologa, scomparsa nel 2004 integerrima e coraggiosa dirigente della Soprintendenza di Foggia, in una terra molto problematica, nella sua breve esistenza Marina Mazzei fu puntuale custode del territorio nel rispetto rigoroso delle norme. Vincolò monumenti e aree archeologiche di pregio, avvalendosi di istituti giuridici quali la “notifica” e la “dichiarazione”, a cui fece eseguire programmi di acquisizione e di istituzione di Parchi archeologici. Col supporto del Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri, contrastò tenacemente la piaga degli scavi clandestini, alla quale associò iniziative di informazione di rango internazionale per scoraggiare i musei esteri dall’acquisire reperti di illecita provenienza. Nel 1993 organizzò una mostra itinerante di reperti di ignota provenienza, custoditi in musei esteri, dall’emblematico titolo Provenienza sconosciuta, che fu allestita anche negli Stati Uniti. L’edizione italiana fu ospitata nel Museo archeologico nazionale di Napoli”.

Questo il luminoso profilo biografico della archeologa alla quale vorremmo che, nel 2024 (ventesimo anniversario della sua prematura scomparsa), fosse dedicato il Parco archeologico di Siponto, da lei istituito dopo aver acquisito al patrimonio dello Stato l’intera area, oltre ad aver imposto il vincolo archeologico. “Prima di mancare, aveva chiesto di acquisire un’altra particella di terreno, in cui era stato individuato un lacerto murario dell’anfiteatro che sta ora emergendo”, mi informa Saverio Russo, marito dell’archeologa, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Foggia e da trent’anni attivo promotore di cultura nella Puglia settentrionale. (s.g.)