Certe volte, Giacomo, mi rimproveri perché non trovo il tempo per raccontarti ancora qualche favola che ti riconcili con il mondo e con l’Homo sapiens che a te, figlio diciottenne in cerca di un futuro amico, a volte fanno paura.

Una piccola notizia di questi giorni mi suggerisce una storia vera che sembra una favola. Una favola che dedico a te e a tutti i ragazzi nati dopo il 2 marzo 1972, quando la sonda-robot più prestigiosa nella storia delle esplorazioni spaziali, il Pioneer 10, intraprese il suo viaggio.

La sonda si mosse dalla rampa 36A del Kennedy Space Center quella mattina del ’72 senza il clamore che accompagnava le altre missioni, quelle dell’Apollo. Senza che gli spettatori bivaccassero tutta la notte sulle spiagge della Florida per vedere un astronauta lanciato nel cosmo in nome della scienza. A bordo del Pioneer non c’era nessuno. Inoltre, le imprese spaziali in quegli anni stavano rasentando la monotonia: sembravano tutte una replica di Apollo 11, l’astronave che tenne il mondo sveglio quando depositò Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna.

Neil Alden Armstrong (Wapakoneta, 5 agosto 1930 – Cincinnati, 25 agosto 2012) è stato un astronauta e aviatore statunitense, primo uomo a posare piede sulla Luna il 20 luglio 1969.

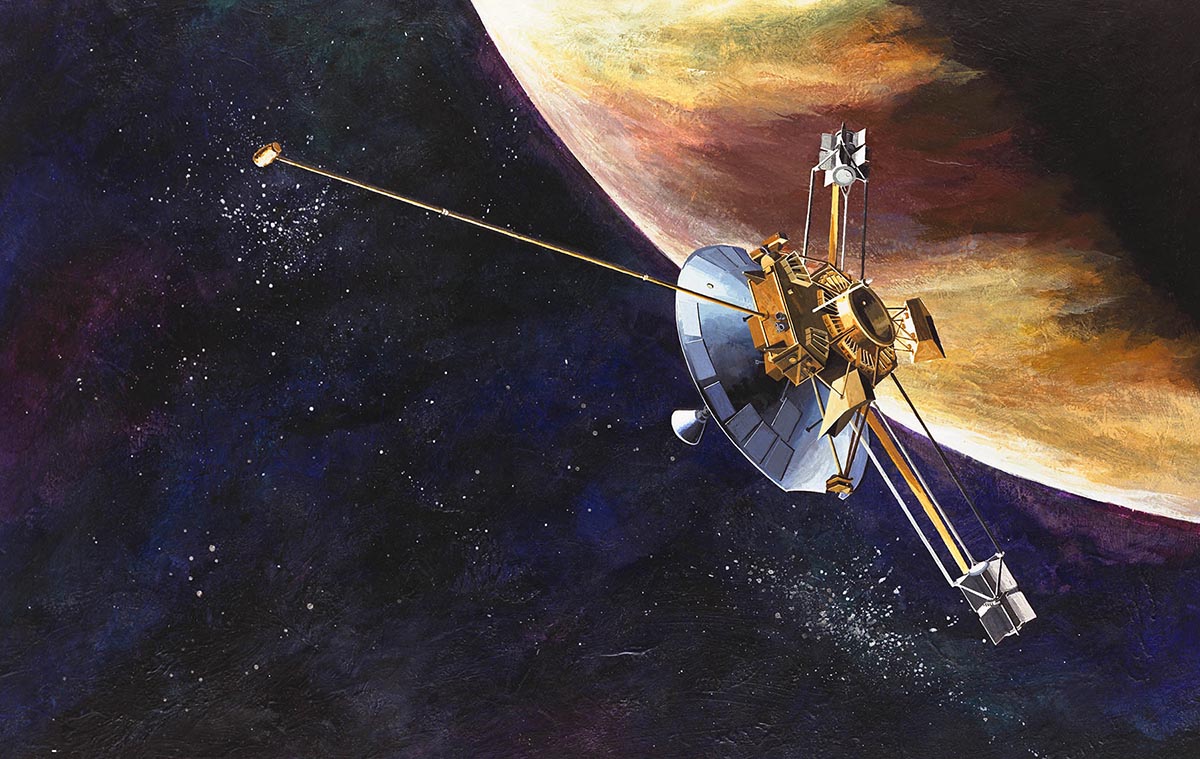

Ti racconterò quindi di quella sonda (260 chili di peso: 40 miliardi di costo, l’equivalente di un piccolo tratto di autostrada; 30 chili di strumenti a bordo: magnetometri, telecamere, contatori Geiger, fotometri, rilevatori della composizione chimica dell’atmosfera) che ha fatto tanta strada e, alla velocità di 49.198 chilometri all’ora, alimentata da un motorino nucleare (si sono dovuti abbandonare i pannelli di cellule solari perché il Pioneer, nella sua navigazione interplanetaria, si allontana sempre più dal Sole i cui raggi non sono sufficienti a ricaricare le batterie) ha imboccato la strada dell’infinito.

Nonostante questo aquilone ci abbia regalato le scoperte più importanti sullo spazio che ci circonda, il contatto è stato spento nella quasi totale indifferenza.

Con la scritta “End of mission” apparsa sui calcolatori della base spaziale Ames di Mountain View, in California, è stata messa la parola “fine” a un contatto e a un’avventura che è “la più grande impresa realizzata dal genere umano” (non è un’esagerazione mia, ma la definizione che ne ha dato uno scienziato che di scoperte e di spazio se ne intende: Van Allen, professore all’Università dello Iowa, al quale si deve la scoperta delle fasce di radiazione che circondano il pianeta Terra).

Dirai: che c’entra una navicella spaziale grande quanto un’utilitaria, simile a un ragno con il tondo ventre dell’antenna al centro, distante oggi circa dieci miliardi di chilometri da noi, con i discorsi che ci è capitato di fare ultimamente, a corredo di notizie di cronaca agghiaccianti? Che c’entra con l’insistente invito che ti rivolgo di aver fede nell’uomo e nelle sue risorse di creatività e di immaginazione? C’entra, e se avrai la pazienza di prestarmi attenzione, ti renderai conto che non sto bluffando.

Il dato di cronaca è sintetizzabile in poche righe: un mese fa, il 3 marzo, i tecnici della Nasa hanno festeggiato il 25* anniversario del lancio del Pioneer. Un mese dopo Fred Whirt, responsabile della missione, e i suoi collaboratori dell’ente spaziale americano che in questi anni hanno quasi quotidianamente “parlato” con la sonda (inviandole oltre centomila comandi e ricevendone oltre 150 miliardi di segnali radioelettrici codificati dai calcolatori elettronici a bordo e ritradotti in linguaggio intellegibile per noi dai computer della Nasa) hanno interrotto ogni contatto con Pioneer.

Motivo: le informazioni che la sonda – per mezzo di una trasmittente di soli 8 watt: l’equivalente di una lampadina da frigo – continua “eroicamente” a inviare a terra, giungono, dopo dieci ore a causa della distanza, così deboli da non essere più decifrabili. La voce del segnale è flebile, quasi impercettibile: come un vecchio il cui respiro si fa sempre più faticoso. E quelle informazioni non vengono considerate fondamentali, o comunque sono ininfluenti rispetto ai costi di gestione.

Il Pioneer 10 montato sul motore Star-37E, subito prima di essere incapsulato per il lancio. (fonte: Wikipedia)

Fra gli indiani d’America e nei Paesi artici c’era, fino a poco tempo fa, una consuetudine: quando il vecchio sentiva avvicinarsi la fine, saliva su una canoa piena di viveri e si lasciava andare verso il largo: così la sonda è stata lasciata andare nell’infinito della nostra galassia, nell’estremo freddo dello spazio cosmico. E il freddo non è un problema per Pioneer: si sono forniti calore ed energia agli strumenti della navicella ricorrendo a un carburante nucleare, il Plutonio 238, che attraverso la disintegrazione radioattiva produce calore, a sua volta convertito in energia elettrica da termocoppie.

Quello di Pasquetta è stato un giorno di grande malinconia, alla Nasa, ma anche di nostalgia mista a orgoglio. Perché i 25 anni del Pioneer hanno segnato la storia delle missioni interplanetarie. Perché la favola del Pioneer è ricca di primati e la sua impresa, meno clamorosa dello sbarco sulla Luna solo perché non ci sono state in gioco vite umane, è infinitamente più stupefacente dal punto di vista scientifico. Pioneer, infatti, la cui durata operativa era stimata in soli tre anni, sarà ricordata a lungo per la formidabile quantità di dati forniti alla comunità scientifica, “dati che hanno obbligato a riscrivere non pochi capitoli dei nostri testi di astrofisica” (Charles Hall, primo direttore del progetto Pioneer, dal 1983 in pensione).

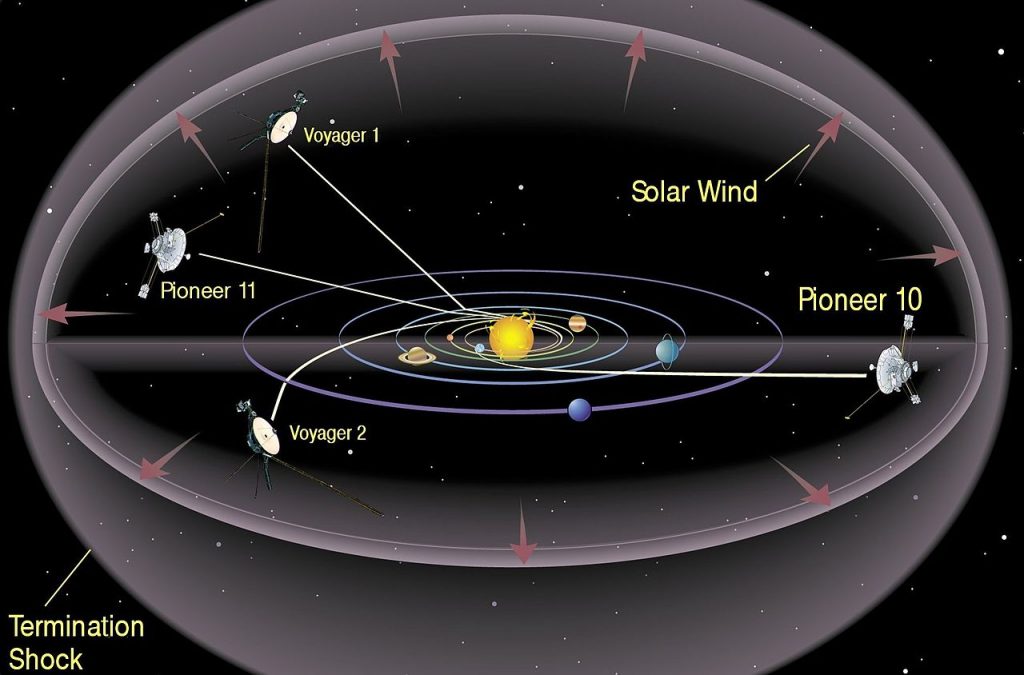

Sarà ricordato a lungo perché ha dato vita a una famiglia di veicoli spaziali automatici che hanno insegnato agli astronomi più cose che i precedenti 2.500 anni di studi cosmogonici (i primi successori sono stati i due Voyager, alla stessa genealogia appartiene anche la sonda Galileo, e quella di prossima partenza intitolata a un astronomo italiano, Gian Domenico Cassini).

La macchina dei record più vertiginosi

Sarà ricordato a lungo per i numerosi record a esso attribuibili. Nella storia dell’universo è stata la prima macchina, creata dal cervello e dalle mani dell’uomo, a percorrere le vie del mondo su una strada le cui mete sono l’infinito e l’eternità: un viaggio che finora era stato disegnato soltanto dalla fantasia.

È stata, con la gemella Pioneer 11, la sonda più veloce mai lanciata: 13 chilometri al secondo, velocità di crociera di 49.198 chilometri orari, con punte da vertigine di 132 mila chilometri orari, la più alta velocità mai impressa dall’uomo a un veicolo.

Dopo Pioneer non dobbiamo più fantasticare sui campi magnetici interplanetari o sulla radioattività intorno a Giove (è centomila volte più grande di quella sufficiente per uccidere un essere umano). Non dobbiamo più romperci la testa sulla struttura della temuta fascia degli asteroidi che è, per l’astronautica, un po’ quello che era il Mar dei Sargassi per i navigatori dei secoli passati.

La fascia, larga 280 milioni di chilometri (due volte la distanza Terra-Sole) e con uno spessore di 80 milioni di chilometri, è composta dall’insieme di detriti spaziali, alcuni piccoli come granelli di polvere e altri grossi come continenti, vedi il caso di Cerere, un “sasso” irregolare lungo 770 chilometri che potrebbe coprire una regione grande quanto la nostra Europa, frutto dello sgretolamento di un pianeta ai primordi della creazione del sistema solare.

Questi detriti, che ruotano intorno al Sole tra l’orbita di Marte e quella di Giove, si temeva potessero essere una barriera invalicabile per i futuri esploratori dello spazio. Se il Pioneer avesse sbattuto contro uno di questi blocchi, anche minimi, la sua avventura sarebbe finita lì. Ma il Pioneer ci è passato in mezzo (anche questo è un suo primato) e ci ha fatto capire com’è fatta questa fascia.

Il Pioneer 10 nelle fasi finali di costruzione nell’impianto della TRW.

Pioneer è stata anche la prima sonda ad aver trasmesso fotografie dalla maggiore distanza mai raggiunta da un congegno terrestre. Prendiamo Giove, il più grande dei pianeti del sistema solare: lo puoi vedere verso le otto di sera affacciandoti alla tua finestra rivolta a ovest. Da noi a quel corpo celeste, la stanza più grande della nostra casa planetaria, ci sono 750 milioni di chilometri, una distanza da nulla rispetto alle dimensioni a cui sono abituati gli astronomi, ma immensa se commisurata alle possibilità delle nostre più avanzate tecnologie. Pioneer quella distanza l’ha percorsa tutta, effettuando un mezzo giro di boa intorno a Giove, secondo una tecnica innovativa. Una tecnica inventata da chi? Dal solito cervellone della Nasa, dirai tu?

Invece era stata messa a punto da uno scienziato italiano, dal cognome familiare per gli esploratori di ogni sorta: Colombo, Giuseppe (per gli amici Bepi) Colombo dell’Università di Padova, giustamente considerato (dai pochissimi che l’hanno conosciuto) uno dei grandi “maghi” della meccanica celeste. Tale sistema consentì alla sonda di sfruttare l’enorme forza attrattiva del pianeta quale spinta propulsiva per acquisire una velocità tale (72.200 chilometri orari) da proseguire il viaggio. È stata questa “spinta di Colombo” a permettere al Pioneer di sfuggire al laccio gravitazionale del Sole e dirigersi nello spazio interstellare.

Giuseppe Colombo, detto Bepi (Padova, 2 ottobre 1920 – 20 febbraio 1984), è stato un matematico, fisico, astronomo e ingegnere italiano di fama internazionale. Soprannominato “Meccanico del cielo”, il suo nome è legato al satellite al guinzaglio (Tethered).

Sempre Pioneer ci permise di avere le prime fotografie da distanza ravvicinata di Giove, il pianeta più misterioso e più grande del sistema solare, e delle sue lune. Da quando Galileo scoprì, circa tre secoli fa, le prime quattro delle sue dodici lune, Giove è stato accuratamente studiato dagli astronomi, ma scarsissime e inadeguate sono le informazioni che sono riuscite a ottenere sia pure attraverso i telescopi più potenti.

Il mistero più grande riguardava uno dei particolari più caratteristici dell’immagine del pianeta: la sua “grande macchia rossa”, che ha un’estensione di 3.200 chilometri quadrati e che fu vista per la prima volta dall’astronomo Cassini verso la metà del 1600. Il suo comportamento ha suscitato sempre diversi interrogativi. Dal 1830 al 1890 la macchia si muoveva attorno al pianeta più lentamente delle regioni atmosferiche circostanti.

Poi, dopo essere rimasta indietro di una rivoluzione e mezzo, ha fatto dietrofront e ha preso a viaggiare più veloce rispetto ai dintorni. Da allora ci sono state pause, moti irregolari e, per usare un termine tratto da quel gergo automobilistico a te tanto familiare, come dei parziali testa-coda. È come se l’Australia si distaccasse dallo zoccolo continentale per arrivare un giorno nei paraggi di Santiago del Cile e, l’anno dopo, vicino al Madagascar. Ciò faceva intuire che la “grande macchia rossa”, qualunque cosa fosse, non doveva avere alcun legame diretto con la superficie solida di Giove. Pioneer ha dimostrato che si tratta di un enorme ciclone in atto nell’atmosfera di Giove da più di 300 anni! Ci ha detto che esso non è un pianeta solido ma è allo stato fluido, e che quindi probabilmente è una “stella non finita”, cioè un oggetto nel quale non si sono potuti svolgere quei processi che generano le stelle vere e proprie come il nostro Sole.

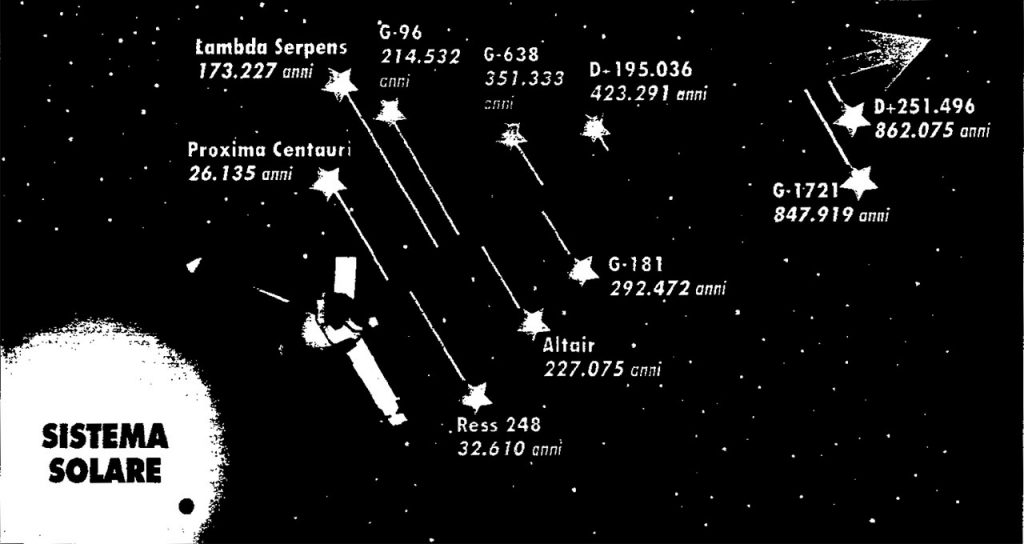

Con questo disegno vi mostriamo le tappe dell’affascinante viaggio nell’universo sconosciuto della sonda spaziale Pioneer 10. La navicella è stato il primo veicolo progettato dall’Uomo ad aver varcato alle 5 del mattino del 13 giugno del 1983, i confini del sistema solare. Come si vede dalla nostra illustrazione, Pioneer impiegherà 26.135 anni per raggiungere la stella a noi più vicina, Proxima Centauri, che dista 4,3 anni luce (un anno luce è pari a 9.500 miliardi di Km). La tappa successiva sarà Resa 248, nelle cui vicinanze Pioneer arriverà fra 32.610 anni; poi ci saranno Altair fra 227,075 e via salendo nel mistero cosmico. Tra 862.075 anni, Pioneer toccherà una stella dal nome complicato: D+251.496. Ma nessun uomo saprà nulla di questa grande odissea: la sonda non comunica più con la Terra dal 31 marzo.

Nel 1983 ha varcato le colonne d’ercole del sistema solare

Pioneer è stato il primo veicolo ad aver varcato, alle 5 del mattino di lunedì 13 giugno del 1983, le colonne d’Ercole del Sistema Solare (confine che quei pignoli di astronomi hanno situato a 4 miliardi 527 milioni 978 mila 612 chilometri di distanza dalla Terra), fino a spingersi nello spazio galattico. È diretta verso la stella a noi più vicina, Proxima Centauri, che dista da noi 4,3 anni luce. L’anno-luce è pari, all’incirca, alla distanza di ben 9.500 chilometri. Pioneer, nel momento di massimo avvicinamento, avrà impiegato 26.135 anni.

La tappa successiva, Ress 248, la raggiungerà tra 32.610 anni; e sfiorerà Altair fra 227 mila anni. E Proxima Centauri, come dicono gli astronomi, è alle soglie di casa. La nostra galassia, di cui Proxima è parte come lo è il Sole, contiene 100 miliardi di stelle. Fino a una quarantina di anni fa gli astronomi pensavano che fosse unica, che includesse tutto l’universo.

Oggi sappiamo che oltre la Via Lattea ci sono mondi senza fine, altre galassie piene di stelle, polvere e forse pianeti come il nostro; l’universo è popolato di galassie distribuite in modo più o meno uniformi distanti l’una dall’altra, in media, alcuni milioni di anni luce.

Si stima che siano circa 10 miliardi le galassie osservabili dalla Terra (in realtà sono meno, per via della polvere vagante della nostra galassia che le occulta) e – altra notizia che fa smarrire – queste galassie si allontana l’una dall’altra, quindi anche da noi, a velocità elevatissima, proporzionale alla loro distanza: una galassia che disti 100 milioni di anni luce si allontana alla velocità di 2.000-3.500 chilometri al secondo. È in questo sconfinato deserto che Pioneer si accinge a entrare. E sulla sua strada incontrerà forse la cosiddetta “Nube di Oort”, una sorta di fascia che circonda tutti i pianeti, lontanissima dal Sole e dalla quale avrebbero origine le comete.

Porta nella galassia i nostri messaggi

Ecco, questa è la storia del Pioneer che ora ha cominciato una nuova tappa del suo Grand Tour., del suo viaggio nel cosmo che durerà, dicono, almeno 8 milioni di anni. Del Pioneer si è spenta la luce ma non la capacità di dare messaggi: essa porta con sé alcune note essenziali destinate a eventuali esseri intelligenti abitanti di chissà quale corpo celeste della Galassia che, da qui a milioni di anni, entrassero in possesso della sonda.

Sono note riguardanti questo meraviglioso essere vivente, che è l’uomo del nostro secolo, pieno di mille difetti, ma anche capace di imprese come questa. “È come il messaggio nella bottiglia lanciato nel mare cosmico”, ha detto John Wolfe, del Centro di Controllo. “L’abbiamo inviato come simbolo perché noi ipotizziamo che forse non siamo soli nell’universo. Il messaggio però è più per noi che per loro. Perché sintetizza ciò che soprattutto sta a cuore agli uomini: il mistero e il fascino della vita”.

È un messaggio, perfezionato nelle successive sonde Voyager, che combina scienza e poesia a cominciare dal disegno stilizzato di un uomo e una donna con le mani alzate in segno di amicizia, che porta incisi su un nastro il battito di un cuore, una ninna nanna, il pianto di un bambino, il rumore della pioggia e del vento, un saluto in 55 lingue diverse, il fischio di una caffettiera, un frammento di una poesia, il canto del Quartetto veneziano e di Louis Armstrong, fino al rombo del razzo che ha sollevato il Pioneer.

Nel desiderio di comunicare con eventuali extraterrestri, mi piace pensare che possa condurre voi giovani (ma il discorso riguarda tutti quelli che hanno un ragazzo vivo dentro di sé, com’era l’autore del messaggio, il bravissimo astronomo-divulgatore Carl Sagan, che ci ha lasciato prematuramente lo scorso anno) a guardarvi intorno per vivere in modo diverso.

Avere gli occhi sulla natura. Riallacciare i fili di seta con il prossimo. Incantarsi davanti alla bellezza dell’arte. Affinare la professionalità per far bene il proprio mestiere. Riscoprire la spiritualità e la poesia, poesia di parole ma soprattutto di gesti. Ripartire come esploratori dell’infinitamente grande., ma anche avere occhi nuovi per il piccolo che ci circonda, apprezzare, insieme al Grand Tour, lunghi viaggi vicino a casa, nella nostra Italia dove sempre più egoismi offuscano gli orizzonti e le risorse umane impedendo di vedere lontano.

Dove il non conosciuto, per un Paese come il nostro in cui i Colombo sono tanti, sia di stimolo alla curiosità e all’impegno per produrre nuove energie.

Perché in quelle stanze della Nasa, in quegli anni, ho appreso anche un’altra lezione che ti voglio far capire. Durante le operazioni dello sbarco sulla Luna, in quelle ore così difficili che vedevano lo sforzo economico e tecnologico (e di prestigio) più complesso mai messo in piedi nella storia dell’umanità, nella sala di comando e di controllo della Nasa c’era un italiano: Rocco Petrone, figlio di un vicebrigadiere dei carabinieri emigrato negli Stati Uniti da Sasso di Castalda, un paese senza storia vicino a Matera, chiamato dalla Nasa a dirigere i voli della missione Apollo.

Rocco Petrone (1926 – 2006), ingegnere figlio di emigrati italiani, giunti in America dalla località lucana di Sasso di Castalda, Rocco Petrone è stato direttore delle missioni Apollo e un pioniere della corsa allo spazio.

È una storia umana e professionale, quella di Rocco Petrone, che dimostra come nel giro di una sola generazione si possa passare, guidati dalla studiosa curiosità, dalla campagna più arsa e più povera d’Italia alla direzione della più grande impresa organizzativa dell’umanità. Quando si viene presi dal pessimismo di fronte alle difficoltà della vita d’ogni giorno, pensa (come viene da pensare spesso a me) a quell’uomo e sii fiducioso. La sua storia insegna che l’Italia ha le energie, l’intelligenza per fare un salto come quello della famiglia Petrone: dai Sassi di Matera ai sassi della Luna. Ai sentieri dell’infinito. (Salvatore Giannella)

![]()

A PROPOSITO/ Un brano di Carl Sagan

Vitamine per la mente: la follia delle vanità umane in quel puntino sospeso nello spazio che è la Terra

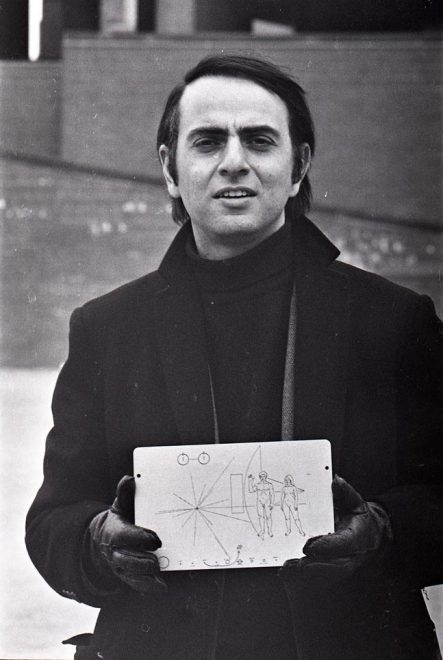

Il famoso astronomo-divulgatore Carl Sagan (New York, 9 novembre 1934 – Seattle, 20 dicembre 1996) con la targa, da lui ideata, che viaggia sul Pioneer 10.

Guardate ancora quel puntino. È qui. È casa. Siamo noi. Su di esso, su quel puntino che è la Terra, tutti quelli che amate, tutti quelli di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L’insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di presuntuose religioni, ideologie e dottrine economiche, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe e codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e suddito, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e padre, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni “superstar”, ogni “comandante supremo”, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie è vissuto lì su un granello di polvere sospeso dentro a un raggio di sole.

La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché, nella gloria e il trionfo, potessero diventare i signori momentanei di una frazione di un punto. Pensate alle crudeltà senza fine impartite dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo, quanto frequenti i loro malintesi, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto ferventi i loro odi.

Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l’illusione che abbiamo una qualche posizione privilegiata nell’Universo, sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c’è nessuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. La Terra è l’unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c’è nessun altro posto, per lo meno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare, sì. Abitare, non ancora. Che vi piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l’astronomia è un’esperienza di umiltà e che forma il carattere.

Non c’è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l’uno dell’altro, e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l’unica casa che abbiamo mai conosciuto.

Leggi anche:

- Il computer ha un cuore veneto: storia di Federico Faggin, lo Steve Jobs italiano

- E Paolo Nespoli mi confidò: “Se sono andato lassù, nello spazio, devo dire grazie a Oriana Fallaci”

- Dalle stalle alle stelle: la cavalcata nello spazio dell’eroica Valentina Tereshkova

- Matera capitale della cultura, e dopo? C’è spazio per il futuro

- Benito Palumbo, genio europeo dei radar, e il gene di Ulisse: i grandi italiani da conoscere quando alziamo gli occhi al cielo

- Quando Biagi ci invitò: “alzate gli occhi al cielo, c’è l’Italia tra le stelle”. Il modulo polifunzionale Leonardo sulla ISS

- Dalle stelle alle terme: quando i russi Yuri Malenchenko e Valerij Tokarev atterravano a Cervia per riabilitarsi

- DR come Di Renzo. La signora delle stelle, Margherita Hack, fece da passaparola e fu subito un successo