Nel giro di pochi giorni 12000 naviganti hanno onorato questa settimana, con la loro lettura su Giannella Channel, il reportage pubblicato tempo fa sulla diga olandese e sul confronto fatto, a proposito di grandi opere pubbliche, tra Olanda e Italia ad Agorà, l’appuntamento quotidiano con il racconto della politica e le notizie di attualità nella mattina di Rai3 condotta con consolidata maestria da Serena Bortone, la sconsolata visione di Venezia allagata e l’immaginabile riferimento all’opera incompiuta e costosa (finora spesi 8 miliardi di euro, pari al triplo dei 2 miliardi e 933 milioni, in euro attuali, che costò l’Autostrada del Sole) del Mose che avrebbe dovuto fare da scudo alle mareggiate della laguna veneta. Una puntata che ha reso attuale, non solo per me, il tempo in cui il Mose partiva e io, allora direttore del mensile scientifico dell’Espresso Genius, mandavo in Olanda un giornalista tra i più bravi divulgatori di scienze e tecnologie, il novarese Piero Piazzano (a proposito: sabato 16 novembre 2019 a Novara la nuova edizione del Premio Piazzano per la divulgazione scientifica, con messaggio del presidente Sergio Mattarella e info su premiopiazzano.com) a ricostruire il Progetto Delta, la diga anti-tempeste a barriere mobili, che un gigante dell’ingegneria idraulica, frequentatore estivo della spiaggia di Cesenatico, aveva portato a termine nei tempi e con i costi programmati. Mentre in Italia… E domani, per contribuire a una maggiore comprensione degli avvenimenti troverete su questo blog La Serenissima lezione di ecologia, con le idee chiare che avevano i dogi veneziani sulla difesa della città, dei boschi e dei mondi. (s.g.)

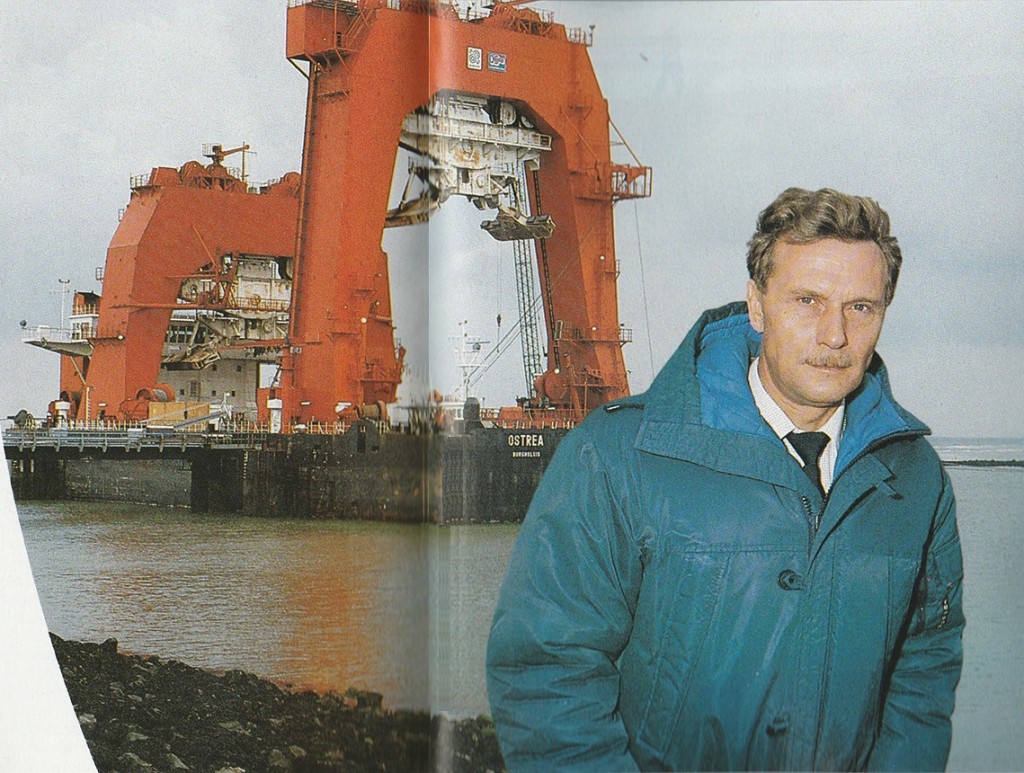

Johan Peter Killan, l’ingegnere olandese che ha programmato i computer per la posa in opera della diga a barriera mobile sull’Estuario della Schelda, nell’Olanda meridionale. All’epoca del servizio, 1984, aveva 47 anni.

Per 66 volte hanno sollevato un pilastro alto come un palazzo di dieci piani e pesante come 20 mila automobili e l’hanno posato a 30 metri di profondità sul fondo del mare, sopra un rettangolo di 25 metri per 50, con lo scarto massimo di 25 centimetri, una spanna. E, dato che l’acqua di questo mare non è calma, ma segue il lunatico andirivieni delle maree con correnti che hanno una velocità massima di nove chilometri all’ora, hanno trasportato e posato ogni pilastro in un tempo preciso, 50 ore, senza sgarrare di un minuto, lavorando con un clima dall’umore instabile, capace di improvvise e devastanti tempeste [In una di queste morì… Michele Di Gennaro, l’unico comandante di mare che ha avuto il mio paese di Puglia, Trinitapoli, Ndr].

Roba da matti? No, roba da olandesi. Alla fine di ottobre 1984 hanno posato in mare l’ultimo dei 66 pilastri che formano la spina dorsale della grande Oosterschelde Stormvloedkering, la diga anti-tempeste della Schelda orientale. Fra meno di un anno, sulla diga correranno le automobile e sotto, tra un pilastro e l’altro, 62 porte d’acciaio saranno pronte a interrompere ogni comunicazione tra il Mare del Nord e l’estuario della Schelda se i rapporti fra le loro onde dovessero divenire troppo turbolenti.

“It has a touch of genius to it”, dice Jos Geluk, 30 anni non ancora compiuti, ingegnere civile e infaticabile responsabile del servizio di informazione e documentazione del “progetto Delta”. C’è un tocco di genio in tutto ciò: ma è possibile dare un volto a questo genio?

La prima impressione per chi sale quassù a cercarlo è che il genio che ha vinto questa scommessa contro la furia degli elementi e, insieme, a favore dell’ambiente, sia un mostro che ha ben poco di umano. Ecco, ha la sagoma di un noto calcolatore di media potenza: il Pdp-11 della Digital, mescolata ai connotati del computer da tavolo della Hewlett-Packard. Lunghi cavi collegano il tutto a centri lontani, il centro di calcolo dell’università tecnica di Delft, il centro di calcolo della Ibm di Zoetermeer…

Però, a guardar meglio, nascosto dietro la massa di cavi e di microprocessori, ecco apparire un volto indiscutibilmente umano, i capelli chiari di chi è stato biondissimo da bambino, gli occhi grigio-azzurri come il Mare del Nord, ancora abbronzato dal sole delle ultime vacanze in Italia. Si chiama Johan Peter Killan, ha 47 anni, una moglie e tre figli, e come molti milioni di suoi compatrioti possiede una bicicletta: l’Olanda ha 14 milioni di biciclette, molti olandesi ne hanno due, una per andare a lavorare e una per fare turismo.

Durante l’estate, da 13 anni, Killan è uno dei tanti turisti con targa straniera che invadono le nostre spiagge, innamorato dell’Italia, della sua natura e dei suoi colori e un po’ meno del baccano dei juke-box. Quando discorre con la moglie (sono sposati da 23 anni), le due figlie e il figlio, sulla spiaggia di Cesenatico, viene probabilmente accomunato con inconsapevole pangermanismo, dal bagnino, ai mille e mille turisti tedeschi che lo circondano.

Ma quando rientra in Olanda, nel suo ufficio nella palazzina prefabbricata del Meetdienst (dipartimento di misura e sorveglianza della messa in opera della diga sulla Schelda orientale) al molo di Burghsluis, ridiventa un genio della programmazione elettronica. Insieme ai suoi collaboratori, un centinaio di specialisti di calcolatori e di sistemi di misura fra i più raffinati e moderni (dal laser all’infrarosso, dal sonar alle radioonde) ha scritto, provato e fa girare i programmi di una trentina di calcolatori elettronici collegati insieme, un potente cervello di silicio che ha permesso di montare un manufatto in cemento armato complesso come una decina di grattacieli con la precisione di un orologio svizzero.

È stato un lavoro che mai nessuno aveva tentato prima, e Killan lo sa:

Alle spalle di Killan, un’ampia finestra si apre sull’estuario. In lontananza si vedono spuntare una dozzina di piloni allineati sull’acqua come vertebre di un mostruoso dinosauro. L’ultimo pilone è come ingabbiato in una sagoma rossa, una specie di officina galleggiante da cui si levano gru gigantesche. Dice Killian,

Ostrea, Macoma, Cardium, Sepia, Ostrica, Tellina, Noce di mare…: i battelli e i pontoni galleggianti costruiti apposta per fare la diga hanno e nomi scientifici di molluschi che vivono nell’ambiente dell’estuario e che continueranno a viverci anche dopo la costruzione della diga. Ostrea, l’ostrica, è costata 54 miliardi di lire ha iniziato a lavorare il 1° aprile 1983 e da questo ottobre ‘84, posato l’ultimo pilone, sarà molto difficile trovargli un nuovo lavoro.

Ora, mentre lo stiamo guardando dalla finestra dell’ufficio di Killan al Meetdienst, il suo equipaggio sta aspettando che le correnti di marea rallentino la loro velocità prima di iniziare una nuova fase del lavoro. Dodici ore fa, quando l’alta marea era al suo massimo, le due gru dell’Ostrea hanno agganciato il pilone nell’isola artificiale di Neeltje Jans dove era stato costruito. L’isola era stata divisa in quattro grandi scomparti e qui, seguendo un calendario dettato dal programma Gpss (General purpose simulation system V, sistema di simulazione di impiego generale) dell’Ibm, erano stati costruiti i piloni. Poi gli scomparti, uno dopo l’altro, erano stati allagati: 15 metri d’acqua avevano sommerso le basi dei piloni e l’Ostrea aveva incominciato il suo andirivieni.

Ogni volta è come mandare in orbita uno Shuttle: dal momento della prima decisione tutto si svolge come in un conto alla rovescia che dura 42 ore per l’Ostrea e 50 per il Macoma. A far da cornice a ogni programma, la sinusoide delle maree, un ciclo che si ripete due volte nelle 24 ore con immutabile regolarità. Come variabili incognite, le condizioni del tempo, che possono interferire con le maree e portare la velocità delle correnti, l’altezza delle onde o il regime dei venti a valori inaccettabili per i lavori.

Sono i valori limite che non possono essere superati: l’altezza delle onde non deve essere maggiore di 0,75 metri e il loro periodo medio maggiore di 4 secondi; la velocità della corrente con cui il mare sta entrando o uscendo dall’estuario non deve superare 2 metri al secondo (7,2 km all’ora); il vento non deve soffiare a una velocità maggiore di 15 metri al secondo (54 km/h) e la visibilità deve essere di almeno 500 metri.

Chi fornisce questi valori al capitano dell’Ostrea, prima che inizi un nuovo conto alla rovescia? “Il Meetdienst, naturalmente”, dice Killan.

E se le condizioni diventano impraticabili a cavallo di due punti di non ritorno, che cosa succede? È la tragedia, l’esplosione dell’astronave nello spazio? Assicura Killian,

Il che, per un olandese, è davvero una grande tragedia.

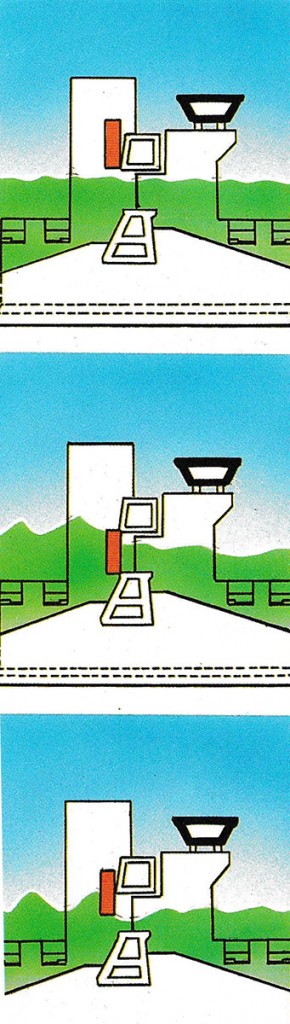

Così funziona la diga. In condizioni normali le paratie saranno aperte (schema in alto). In caso di tempesta di breve durata, le paratie vengono chiuse in un’ora (al centro). Se la tempesta si prolunga, la diga viene chiusa solo parzialmente perché l’acqua di mare possa sempre risalire l’estuario (disegno in basso).

Al termine di ogni ciclo, dai battelli speciali si staccano le scialuppe di servizio che portano al Meetdienst i nastri, i dischi e le cassette dove è registrata tutta la storia dell’operazione. Continua Killan,

E probabilmente ci sarebbero riusciti. Non sono stati gli olandesi a inventare la Philips, sicura come un rimorchiatore del porto di Rotterdam, e capace, in questi anni inquieti, di prendere al traino colossi come la Grundig tedesca e la Ignis nostrana e toglierli dalle secche della crisi?

Milioni di italiani non hanno mai visto l’Olanda, né un olandese, ma hanno in casa almeno una lampadina, una birra e un panetto di margarina fabbricati in quel piccolo paese eternamente in lotta con le burrasche del Mare del Nord; e un po’ del metano necessario per friggere quella margarina viene dai suoi giacimenti di Groningen.

Non erano così ricchi, né tanto felici gli olandesi nel 1953: da poco tempo avevano finito di ricostruire l’indispensabile per vivere, distrutto da una guerra che non avevano voluto e dalla quale avevano cercato invano di stare alla larga. Ma per il dittatore nazista Adolf Hitler il concetto di rispetto della neutralità era una parola senza senso: il 10 maggio 1940 invase l’Olanda disarmata e in cinque giorni la occupò tutta. Il 15 maggio, arrivato al mare, distrusse il porto di Rotterdam. L’occupazione fu lunga e terribile; 13 mila combattenti della Resistenza furono uccisi e 100 mila ebrei che da secoli avevano trovato nella tollerante Olanda un rifugio sicuro da ogni persecuzione furono deportati e sterminati. Jodenhoek, il vivace quartiere ebraico di Amsterdam, divenne una città morta, cimitero di appartamenti deserti: nella soffitta di uno di essi, una bambina, Anna Frank, raccolse in un diario il testamento di quegli orrori.

Nel gennaio 1953, l’indispensabile era stato ricostruito: si poteva riprendere la lotta contro il nemico di sempre, il Mare del Nord. Il 29 gennaio una commissione governativa aveva presentato i risultati dell’ennesimo studio di un vecchio problema, troppo difficile da risolvere: la protezione delle terre, un po’ isole e un po’ paludi, appartenenti al grande estuario di tre dei maggiori fiumi europei, la Schelda, il Reno e la Mosa, una regione da sempre chiamata con un nome che non ha bisogno di traduzioni: il Delta.

La proposta suggeriva di risolvere una volta per tutte il problema con una serie di dighe, più alte e più robuste di quelle che già proteggevano le isole e le cose del Delta. Ma il Mare del Nord fu più veloce del Parlamento chiamato a dare una risposta: nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 1953 scatenò una tempesta eccezionale: 1835 persone e 100 mila animali annegarono; 47 mila case andarono distrutte, 150 mila ettari di terra furono allagati e 70 mila abitanti dovettero abbandonare la regione. Era finito il tempo delle commissioni e degli studi parziali; il 5 novembre 1957 il Parlamento approvò il Piano globale che avrebbe risolto una volta per tutte il problema della sicurezza delle terre del Delta. Una serie di dighe, da costruire nell’arco di 21 anni, avrebbe chiuso tutto l’enorme estuario a eccezione dei due canali alle estremità est e ovest, che danno accesso ai porti di Rotterdam e di Anversa, in Belgio. Al termine del progetto, le coste dell’Olanda sarebbero state più corte di 700 chilometri…

Spiega Killan,

Una scommessa che può considerarsi vinta… (Piero Piazzano)

![]()

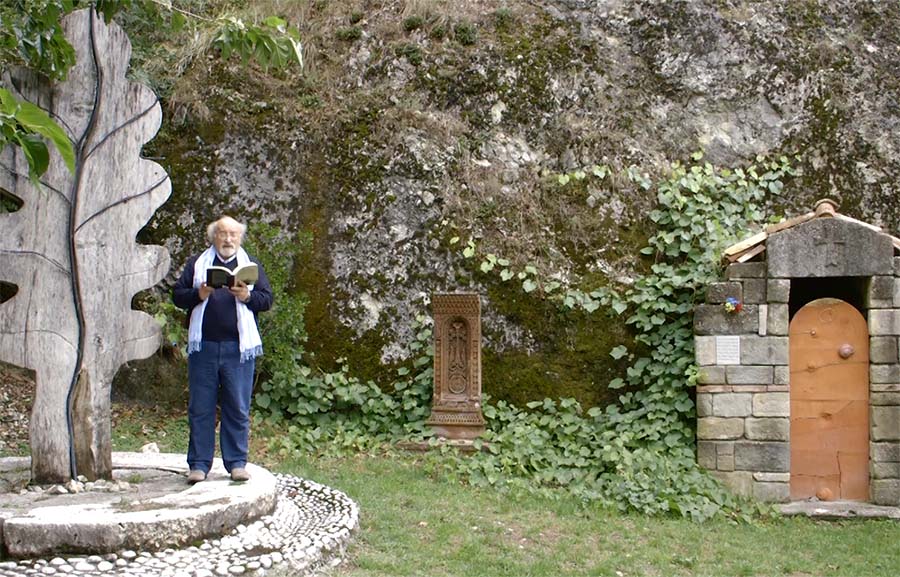

A PROPOSITO/ Piero Angela

Perché in Olanda sì e da noi no. Ovvero, i guasti delle inferiorità educative

Piero Angela in una rielaborazione artistica di Giacomo Giannella / Streamcolors.

La storia dell’ingegner Killan mi consente di ricordare un argomento chiave nei miei libri e nelle mie conferenze: il rapporto tra l’educazione e lo sviluppo (o il sottosviluppo). E di sottolineare che la risorsa chiave dell’era elettronica non è il petrolio ma l’intelligenza; che la vera ricchezza è quella di “mettere in forma” le cose che ci circondano (15 chili di proteine, 85 grammi di cloro, 3 grammi di ferro, 35 grammi di sodio, 240 grammi di potassio e 4-5 secchi d’acqua “messi in forma” danno quella meravigliosa macchina che è il corpo umano).

Vogliamo fare un esercizio di immaginazione? Bene, supponiamo che l’Olanda subisca una nuova, gravissima inondazione e che una parte delle sue terre, come nel 1953, venga nuovamente sommersa, lasciando senza tetto e senza beni l’ingegner Killan e altri due milioni di persone. Immaginiamo che questi due milioni di olandesi decidano allora di ricostruirsi un avvenire altrove, e si trasferiscano, con i soli abiti che indossano, in una qualsiasi parte del globo non abitata. Supponiamo che non ci si occupi più di loro per 25 anni. Tornando a vederli a 25 anni di distanza, che cosa pensate che si troverebbe? Paludi? Scheletri? Baraccati? Oppure università e campi da tennis?

Io opterei per quest’ultima ipotesi. Mi pare, cioè, quasi automatico il fatto che una tale popolazione, grazie al tipo di educazione ricevuta (conoscenze tecniche, spirito d’iniziativa, senso dell’organizzazione), riesca ad adattarsi in un ambiente nuovo e a trasformarlo a suo vantaggio. Gli eventuali prestiti da parte di enti internazionali o di paesi industrializzati non costituirebbero dei sussidi di povertà ma un carburante per fare decollare una macchina che è già pronta a girare a pieno regime e ha solo bisogno di “polverine” per mostrare le sue capacità di montaggio.

Se invece venissero trasferiti nella stessa regione disabitata, in condizioni analoghe, gli abitanti di una delle nostre zone “diseredate”, dopo 25 anni troveremmo università e piscine? O sempre miseria?

È bene sottolineare, naturalmente (ma ogni lettore lo ha capito), che non si tratta qui di un problema “razziale”, ma semplicemente educativo. Gli uomini alla nascita sono tutti potenzialmente capaci di cose straordinarie: è l’educazione che consente loro di esprimere questo potenziale oppure no. È insomma l’educazione ricevuta da un individuo (o da una società) a determinare la sua capacità di “mettere in forma” le cose che ha intorno a sé, e non l’inverso. In conclusione: non esistono inferiorità congenite, esistono invece delle inferiorità educative. E queste (a volerlo) possono essere superate in breve tempo. È stato, infatti, il figlio di un emigrato lucano di Sasso di Castalda, Rocco Petrone, a dirigere presso la Nasa il lancio dei voli Apollo: questo esempio dimostra che nel giro di una sola generazione si può, grazie all’educazione, passare dai sassi della preistoria tecnologica alla direzione della più grande impressa organizzativa del nostro tempo.

![]()

Leggi anche:

- Dalla Repubblica di Venezia una Serenissima lezione di ecologia. Secoli prima dei disastri odierni, i dogi avevano idee chiare sulla difesa della laguna, di monti e di boschi. Lo provano i documenti raccolti in una mostra organizzata a Venezia nell’Archivio di Stato e curata da una discendente di dogi, dalla quale raccolsi personalmente questo testo per Airone che ripropongo, data la sua attualità

- Venezia ha reso omaggio a Giancarlo Ligabue, imprenditore ed esploratore. Lo ha fatto con una spettacolare mostra che ripercorre la storia dei 100 anni dell’azienda di catering e di approvvigionamenti navali intitolandogli il Museo di Storia Naturale al quale ha donato molti suoi preziosi reperti, tra i quali gli scheletri di un dinosauro, l’Ouranosaurus nigeriensis, e quello del più grande coccodrillo della storia, scoperto durante uno delle 130 spedizioni nei cinque continenti del famoso paleontologo (Venezia 1931-2015).

- Hong Kong, Macao e Cina hanno aperto il ponte dell’unificazione e dei record. Che grazie a Gruppo Trevi parla anche italiano, anzi romagnolo

- Il computer ha un cuore veneto: storia di Federico Faggin, lo Steve Jobs italiano. Pochi lo sanno: ma è stato un inventore vicentino ad accelerare la rivoluzione elettronica creando il microprocessore, cuore di ogni computer. Nel 1984 mandai un grande divulgatore a trovarlo nella Silicon Valley. Che ci ricostruì la sua vicenda, le sue idee e la sua ultima creatura: un telefono davvero intelligente alla base della civiltà digitale, dal touchscreen alle teleconferenze da scrivania a scrivania

Dalla collana “La meglio Europa”:

(via mail)

Quel mio zio Michele, lupo di mare che volle affondare con la sua nave

Michele di Gennaro, il capitano navigatore di Trinitapoli che volle affondare con la sua nave a mezzo miglio dalla costa olandese. Altri tempi, altri capitani

Tutte le volte che sento parlare o leggo dell’Olanda, come nel caso dell’articolo di Giannella Channel sulla costruzione della diga sulla Schelda, il mio ricordo va sempre lì, in quel Mare del Nord dove per una violenta tempesta perse la vita zio Michele, il capitano Michele di Gennaro Navigatore, com’è scritto nell’epigrafe di quella piazzetta dove si affaccia il balcone della mia casa natale.

26 novembre 1928, Mare del Nord, il piroscafo italiano “Salento” con 30 persone di equipaggio e il Capitano Michele di Gennaro, fanno rotta da Edimburgo verso Amsterdam. Al largo delle coste di Zandvoort an see, condizioni climatiche proibitive, mare in tempesta forza 12, le catene di guida del timone si spezzano e la nave non è più governabile.

“Sàlvati Michele!” fu il grido che via radio da Genova gli lanciò il fratello Vincenzo che lì insegnava in un Istituto tecnico navale. “Questa è la mia nave”, gli fu risposto e poi “addio Vincenzo, abbracciami tutti”. Il silenzio.

Mio padre e gli altri fratelli non ne hanno mai parlato molto in famiglia della vicenda, non perché qualcuno la volesse dimenticare, ma perché il dolore della perdita di quel giovane fratello capitano della Marina italiana gettava un velo di tristezza e di silenzio a ogni minimo accenno. Mi sfuggono allora tutti i dettagli. Qualche anno fa ho raccontato la storia al giornalista Salvatore Giannella che, nel giro di poche ore, giuro di poche ore, è riuscito a trovare alcuni documenti grazie anche all’aiuto di una sua brava amica giornalista trapiantata in Olanda, Cristina Giongo.

E così ho saputo che persero tutti la vita, nonostante l’affondamento avvenne a nemmeno mezzo miglio dalla costa; che tentarono di portare soccorso con una scialuppa, ma fu impossibile; perfino uno degli uomini del soccorso perse la vita; e in quel giorno altre imbarcazioni non fecero più ritorno in porto per le assai avverse condizioni del mare.

“Salento”. Ogni volta penso a quel piroscafo nel Mare del Nord e alle parole di quel giovane capitano che disse “Questa è la mia nave”. E’ da zio Michele che ho preso la passione per il mare e forse, anche, una piccola parte del suo coraggio e del suo onore.

Ruggero di Gennaro, Trinitapoli

I solenni funerali di Michele di Gennaro in Olanda. La salma fu poi trasportata a Trinitapoli e, alla presenza di gerarchi fascisti, inumata nel camposanto di quella città del Tavoliere pugliese.

Bravi e grazie Piero

Salve, da Italo-olandese posso (forse) fare da filtro alla diversa educazione usando un modo di dire molto comune qui da noi in Nord Holland: Doe even normaal. (fai normale) . Gli italiani non hanno l’educazione alla normalita’, ma mirano sempre agli eccessi ( senza generalizzare, che non tutti sono cosi. Sono educati all’ estremismo. Forse dagli olandesi possono imparare ad essere normali. Anche nei fatti eccezionali gli olandesi sono normali, i miti e le leggende non intaccano il quotidiano. Non esiste l’eroe come simbolo, ma tutto il popolo e’ l’eroe in una impresa.

La collettivita’ conta, il singolo ha valore solo nel gruppo. Il lavoro organizzato.

Basta osservare degli olandesi a lavoro, sono calmi e tranquilli, nessuno urla o si agita. Sono coscienti di far parte della stessa macchina organizzativa dove TUTTI svolgono il loro piccolo compito assegnato in precedenza.

L’ organizzazione di migliaia di persone ha bisogno di collaborazione costante, ecco dunque: sei in gruppo e quindi fai normale.

Qui l’individuo apporta del suo al gruppo, in Italia l’individuo sottrae qualcosa al gruppo per farlo suo.

Direi in buona sostanza che questa e’ la differenza educativa e culturale.

Date queste premesse il popolo italiano non puo recepire nessun insegnamento, non e’ predisposto in tal senso. Ogni italiano pensa di essere migliore degli altri, ogni olandese pensa di dover imparare qualcosa dagli altri.

Groetjes.

Tutto bello e vero quello che hai detto eccetto il mio vicino certo Bernhard (rimosso) che è venuto ad abitare vicino a casa mia.

(via mail)

«La scadenza del Mose? Resta quella del 1995. Certo, potrebbe esserci un piccolo slittamento…» Gianni De Michelis (4 novembre 1988)

Credo di fare cosa utile aggiornando i naviganti di Giannella Channel con l’aggiornamento rigoroso del Sole 24 Ore di ieri, domenica 11 novembre 2018: autore il giornalista Jacopo Giliberto) sul Mose a barriere mobili che avrebbe dovuto proteggere la laguna e Venezia.

Non funzionerà. Bisognava fare come in Olanda. È tutto un magna magna. Non funziona. Con quello che ci hanno mangiato. Non ha funzionato. Sono tutti corrotti. Servirebbe ben altro.

Le locuzioni che avete letto sono una selezione ristretta dei pareri comuni sul Mose, il sistema di barriere mobili per trattenere fuori dalla laguna l’acqua alta che rovina Venezia ed eccita i turisti.

Come un magnete, dal 2003 l’opera attrae i dubbi degli scettici. Giustamente. Dopo 25 anni dai primi abbozzi del progetto, dopo 15 anni dalla posa della prima pietra, dopo avere spento e spanto con generosità babilonese 5 miliardi pubblici, Venezia non ha ancora le dighe mobili e l’altra settimana è finita ancora una volta sott’acqua, 156 centimetri.

Dopo il passato, ecco i fatti di oggi.

L’acqua alta

Venezia sprofonda da quand’è nata perché i terreni sabbiosi con il tempo si compattano e si assestano. Il fenomeno si chiama subsidenza. La subsidenza è diventata velocissima nel Novecento quando il polo industriale di Marghera ha cominciato a estrarre dalle falde acquifere del sottosuolo fiumi di acque produttive. Le foto di un secolo fa mostrano una Venezia orgogliosa e alta sulle acque, oggi è una città seduta al pelo dell’acqua.

Al fenomeno della subsidenza si sono sommati sbancamenti e scavi in laguna e soprattutto si sommerà l’alzarsi del livello dei mari, che sarà reso più drammatico e veloce quando il riscaldamento del clima scioglierà i ghiacci polari.

La laguna di Venezia è un bassofondo di acqua salmastra diviso dal mare da un cordone di isole e unito al mare da tre vastissimi canali naturali, le bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia. Ogni sei ore la marea cresce e ogni sei ore scende. Quando luna e sole sommano il loro effetto astronomico con l’apporto delle piogge e con il vento di scirocco che gonfia l’Adriatico contro la laguna, a Venezia l’acqua sale fino ad allagare piazza San Marco (70 centimetri, il punto più basso della città).

Il 4 novembre 1966 (chi scrive aveva 5 anni e ne ha un ricordo vago in bianco-e-nero) ci fu la più devastante delle tempeste perfette in cui si concentrarono tutti gli effetti disastrosi, il livello dell’acqua arrivò a 194 centimetri, con danni incalcolabili.

Il 16 aprile 1973 venne varata la Legge Speciale che dichiarò Venezia «di preminente interesse nazionale».

Dighe invisibili, scandalo visibile

Nel mondo ci sono molti esempi di paratoie che difendono i bassopiani costieri, per esempio in Olanda o alla foce del Tamigi in Inghilterra. Ma invece di grandi opere di ingegneria semplice e ingombrante, per Venezia negli anni ’70 si decise: le barriere contro l’acqua alta dovranno avere due caratteristiche irrinunciabili.

Primo, dovranno essere invisibili, non come quei colossi olandesi che rovinano il paesaggio e ingombrano ettari su ettari.

Secondo, non solamente invisibili ma anche «reversibili». Cioè se un domani si inventasse una tecnologia oggi sconosciuta, le barriere dovranno poter essere dimenticate come se non fossero mai esistite.

L’unica soluzione per conseguire questi due princìpi irrinunciabili era costruire barriere che quando fossero a riposo sparissero sott’acqua senza dare alcun ingombro. A scomparsa: questo il principio secondo cui dal primo progetto di massima del 1981 sono state progettate le dighe mobili.

Quando l’acqua salirà oltre il livello stabilito (è stato deciso di chiudere le barriere con una marea di 110 centimetri, ma con questa scelta sarà allagata parte di piazza San Marco) le barriere saliranno dal fondo delle tre bocche di porto e divideranno la laguna dall’Adriatico.

Fu creato un potentissimo concessionario unico per lo Stato, il Consorzio Venezia Nuova, formato da imprese, il quale, dopo dissipazioni colossali di denaro, il 14 maggio 2003, alla presenza del presidente del consiglio Silvio Berlusconi, avviò la costruzione delle dighe a scomparsa.

Costo iniziale previsto, 3.200 miliardi di lire, ovvero 1,6 miliardi di euro. Di sperpero in sperpero, oggi si sa che l’opera costerà 5,5 miliardi di euro, tre volte e mezzo di più.

Gli euro scorrevano a fiumi con generosità: partiti politici, imprese, funzionari dello Stato, associazioni di ogni colore e tonalità, comprese bocciofile e cori di battellieri, ricevettero segnali di tanta generosità. Il gioco si interruppe con lo scattare di manette. Inchieste, retate, scatoloni di documenti, un’infinità di intercettazioni.

Spento il forno bruciasoldi, bisognava finire il lavoro. Nel 2014 la spesa finale di 1,38 miliardi fu messa sotto la gestione severa dei commissari scelti dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Giuseppe Fiengo (Avvocatura di Stato) e Francesco Ossola (Politecnico di Torino), i quali controllano con minuzia ogni atto insieme con il provveditore alle opere pubbliche Roberto Linetti, il committente che èroga i finanziamenti (già stanziati fino all’ultimo euro).

Il Mose oggi

Ai primi di novembre l’acqua alta è tornata. Più che l’altezza superba, stavolta ha colpito la continuità: nelle 6 ore di calo l’acqua non calava e rimaneva alta; per dimensioni la quarta acqua alta della storia di Venezia. Se ci fossero state le paratoie del Mose, la barriera sarebbe rimasta in funzione quasi 22 ore di fila.

Sono state posate 67 delle 78 paratoie mobili, ne vengono aggiunte un paio la settimana. Finora sono stati chiusi lavori per 5,14 miliardi. Lavori importanti, come il mini-Mose che difende il paesino di Malamocco (funziona). Vanno completati lavori per gli ultimi 300 milioni come l’allestimento degli edifici di comando, gli impianti elettrici, i sistemi di monitoraggio, le rapide per acqua e aria che movimentano le paratoie.

A mano a mano che l’opera viene realizzata se ne scoprono i difetti.

Per esempio le cerniere delle dighe mobili, garantite per 50 anni, in realtà hanno già punti di ruggine e se non si farà una manutenzione accurata potranno durare meno di 20 anni. I problemi finora scoperti portano a un sovraccosto di una cinquantina di milioni, l’1% di un’opera da 5 miliardi” (j.gil.)

So, what’s new, pussycat? L’unica novità infatti proviene dalla maggior frequenza con cui si ripetono e si ripeteranno eventi meteorici “eccezionali”. Che sono e saranno sempre più la norma.

A coloro che poco scientificamente asseriscono che in passato è andata anche peggio, si dovrebbe far capire il concetto della scala dei tempi. La salvaguardia di Venezia è stato un problema negli ultimi 500 anni. Con qualche buon accorgimento la si potrebbe estendere per altri 2-300.viceversa quanto avvenne 5000 o 10000anni fa non può essere usato come termine di paragone.

Colgo l’occasione dalla lettura di questo articolo prezioso con tante preziose informazioni (finalmente) sulla diga olandese e su Venezia, Italia per mandarvi un apprezzamento da chi segue il blog da molto tempo. Meravigliosi articoli, documentazioni, riflessioni… Complimenti. Con immensa stima e cari saluti dai Paesi Bassi

il tema è semplice, non si possono adottare soluzioni semplici e funzionali semplicemente perche non ci potrebbero essere ruberie

Tempo fa ho letto che un’autorità di cui non ricordo il nome, condizionava la costruzione delle dighe ad essere inivisibili (dunque sommerse) quando non in funzione, per questo motivo i sistemi olandesi non potevano essere adottati.

(via mail)

Buongiorno Salvatore,

innanzitutto grazie mille per l’articolo davvero interessante apparso sul suo blog. Una lettura molto piacevole, che ricorda quanto è potente la natura e quali problemi può creare per l’uomo. Vedere Venezia, città meravigliosa nelle condizioni attuali è terribile, sapendo che esistono progetti che possono aiutare a migliorare la situazione.

Questa settimana un giornalista italiano sarà in Olanda per realizzare un reportage proprio sul Maaslandkering e sul museo ad esso dedicato. Il servizio verrà trasmesso venerdì 29 novembre durante la trasmissione di Agorà su RAI 3.

Mirjam Wortmann, direttore Ente

nazionale olandese in Italia, Milano

(via mail)

A proposito dell’articolo “Dall’Olanda una diga e una lezione per la Venezia e l’Italia di ieri e di oggi”, che fu pubblicato su Genius nel 1984: non per patriottismo, non per campanilismo ma solo per onore del vero direi che ci sono delle differenze tra l’opera olandese e il MOSE che rendono difficile il paragone, per non parlare della funzione che queste hanno. Un conto è tenere all’asciutto una zona depressa con una diga che poggia su tanti piloni ecc.. altro è voler fare comparire dal fondo, solo quando necessario, un sistema di paratie mobili incernierate sul fondale simultaneamente in tre bocche di porto larghe 500 metri senza pilastri intermedi. Sarebbe come confrontare il ponte Hong Kong Makao di 55 km e innumerevoli pilastri con l’Akashi Kaikyō di “soli” 4 km ma a campata unica. Sulle ruberie che distinguono l’Italia da qualsiasi altro paese al mondo non si discute ma sul fantastico progetto ingegneristico c’è poco da dire. Oggi, 15 ottobre 2020, le porte hanno già agito con successo per due volte in pochi giorni e vedere il dislivello mantenuto tra le due parti della protezione è esaltante. Controcorrente con il contenuto della pagina vorrei ricordare che è uno sbaglio confondere il progetto con la sua attuazione. Sono infatti certo che se il MOSE l’avessero fatto costruire ad una società straniera sarebbe probabilmente pronto da molti anni, sarebbe costato meno della metà e lo avrebbero anche completato con materiali adeguati e sistema di pulizia dell’alloggio dei cassoni ma questo riguarda il covo di farabutti che ne ha gestito l’implementazione. Questo progetto è una opera ingegneristica e senza precedenti che troverei giusto osannare.