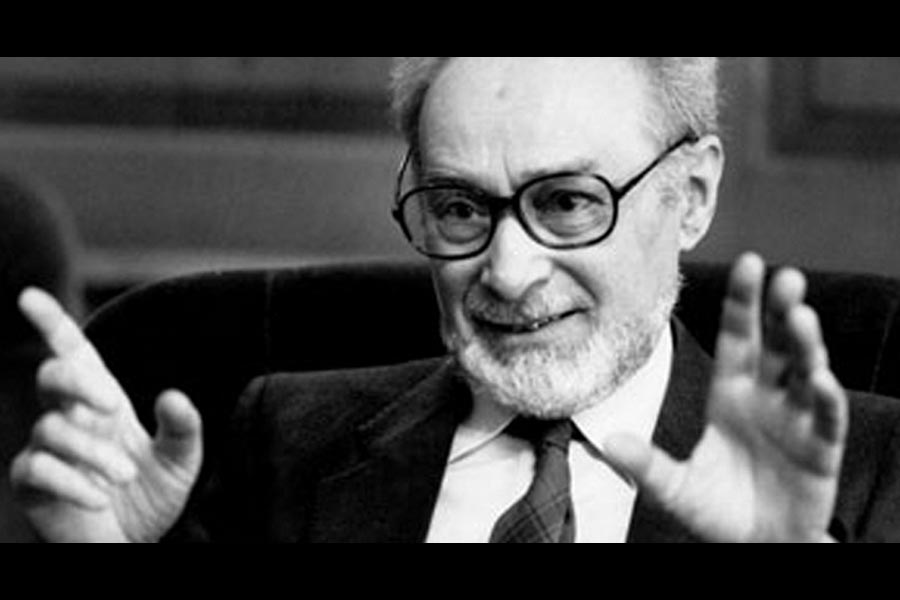

L’incontro: metti una sera a cena due campioni della narrazione. Galeotta fu Isabella. Fu proprio una donna a favorire il mio incontro straordinario con l’altro Primo Levi, il chimico e narratore di favole. Gli amanti della scienza e degli animali si erano dati appuntamento, quella sera del 12 dicembre 1986, nella libreria Campus di Torino. Era prevista, da parte mia come direttore dell’allora più diffuso mensile di natura e civiltà Airone, la presentazione del nuovo libro sull’intelligenza degli animali da parte di una divulgatrice dalla grande sapienza: Isabella Lattes Coifmann, madre della divulgazione scientifica al femminile. Figlia di genitori immigrati dalla Russia, laureata in Scienze naturali all’Università di Napoli, era stata estromessa dall’ateneo nel 1938 in seguito alle famigerate leggi razziali emanate dal governo fascista. Una scrittrice di etologia, e insieme inviata nella natura e già vittima della brutalità violenta dell’antisemitismo nazifascista: Isabella era un richiamo formidabile per molti torinesi, tra i quali, in prima fila, si presentò Primo Levi. Inconfondibile, con la sua giacca e cravatta, barba baffi e capelli candidi, occhi acuti puntati sui relatori, cioè Isabella e me.

Nazismo metastasi del fascismo

Di quella serata torinese ho rintracciato nel mio archivio lampi di parole raccolte in quella ventina di minuti da me tesi ad accogliere Levi tra le firme dei collaboratori di Airone. Ognuna di quelle parole (LEGGI RAZZIALI, CHIMICA, INTELLETTUALE PONTE, ANIMALI ULTRAPICCOLI) ha avuto il benefico effetto di farmi affiorare alla memoria brandelli di quel colloquio. Per esempio, leggi razziali: anche nel caso di Primo Levi, come per Isabella, quelle norme liberticide volute da Benito Mussolini avevano avuto un determinante influsso sul percorso culturale. Isabella scrisse all’università americana di San Diego purché le fosse offerto un posto qualsiasi, anche di umile addetta alle fotocopie, pur di lasciare l’Italia. Non le risposero e lei trovò rifugio nelle stanze della Stazione zoologica Dohrn, a Napoli, dove insegnava di nascosto a leggere e scrivere a bambini ebrei e studiava anche l’etologia di piccoli crostacei. Levi parlava con un tono basso della voce che mi pare ancora di risentire: si scusò per questo (“non mi piace parlare forte”). Parlò con lo stesso stile della sua scrittura, calibrato, essenziale (“I miei libri, credo di potermene vantare, non contengono nulla di superfluo”). Dette giudizi secchi e taglienti. Sul fascismo, per esempio: “Credo che il fascismo non sia stato un fenomeno più all’acqua di rose del nazismo. Credo che il nazismo sia una metastasi del fascismo. L’unica differenza è che gli italiani osservano meno le leggi di quanto non facciano i tedeschi e questo avvenne anche per le leggi razziali. E sulla scuola e la propaganda, Hitler copiò da Mussolini”.

Primo Michele Levi (Torino, 1919 – 1987) è stato uno scrittore, partigiano, chimico e poeta italiano, autore di racconti, memorie, poesie e romanzi. Partigiano antifascista, nel 1943 fu catturato dai nazifascisti e deportato nel campo di concentramento di Auschwitz in quanto ebreo. Scampato al lager, tornò avventurosamente in Italia, dove si dedicò con forte impegno al compito di raccontare le atrocità viste o subite. Il suo romanzo più famoso, sua opera d’esordio, Se questo è un uomo, che racconta le sue terribili esperienze nel campo di sterminio nazista, è considerato un classico della letteratura mondiale.

La laurea in chimica

Eppure un appiglio fornito da quelle leggi permise a Levi di raggiungere la laurea in chimica nel ’41, tre anni dopo le leggi razziali. Quella sera scoprii che quelle leggi precludevano tutti i diritti di cui godevano gli italiani, incluso l’accesso alle scuole e alle università, a coloro che il regime fascista definiva “di razza ebraica”, ma concedevano di terminare gli studi a quelli che li avessero già intrapresi.Levi era in regola con gli esami, e quindi poté proseguire gli studi anche se con qualche difficoltà. Per esempio, non gli fu facile trovare un relatore per la sua tesi, finché appunto nel 1941 si laureò con lode, con una tesi in chimica. Il diploma di laurea riporta la precisazione «di razza ebraica». In quel periodo suo padre, Cesare, si ammalò di tumore. Le conseguenti difficoltà economiche e le leggi razziali resero affannosa la ricerca di un impiego. Fu assunto dapprima in maniera semi illegale da un’impresa, con il compito di trovare un metodo economicamente conveniente per estrarre nichel dal materiale di scarto di una cava d’amianto e un anno dopo, nel ‘42, mentre le armate tedesche dilagavano in quasi tutta l’Europa disseminando la distruzione e la morte e minacciando la sopravvivenza stessa della civiltà occidentale, si trasferì a Milano, avendo trovato un impiego migliore presso una fabbrica svizzera di medicinali. Qui Levi, assieme ad alcuni amici, venne in contatto con ambienti antifascisti militanti Partito d’Azione clandestino. Il resto lo sapete e riguarda la figura di “testimone dell’Olocausto”, l’internato di Auschwitz con il n. 174517 tatuato sul braccio sinistro che, scampato alle tenebre del campo di sterminio, con l’aiuto di una memoria implacabile, ha offerto con Se questo è un uomo, una testimonianza unica. (Il viaggio da Auschwitz verso Torino è narrato nel romanzo La tregua e nell’omonimo film di due italiani da esportazione, Francesco Rosi e il poeta e sceneggiatore che rimpiangiamo, Tonino Guerra).

Levi attribuì la sua sopravvivenza e il suo travagliato ritorno a casa a una serie di incontri e coincidenze fortunate come l’aver imparato un tedesco elementare leggendo pubblicazioni scientifiche durante i suoi studi ma determinante fu anche la sua laurea in chimica. In un secondo momento, verso la fine del 1944, fu esaminato da una commissione di selezione, incaricata di reclutare chimici per la Buna, una fabbrica per la produzione di gomma sintetica. Ottenne un posto presso il laboratorio della Buna, dove svolse mansioni meno faticose ed ebbe la possibilità di contrabbandare materiale con il quale effettuare transazioni per ottenere cibo.

Sulla chimica Levi mi trovò come un inatteso tifoso: pensava giustamente che, come direttore di una rivista di natura, potessi considerare chimica come una parolaccia. Gli dissi più o meno questo: l’opinione pubblica associa, spesso giustamente, il termine di pesticidi chimici all’inquinamento delle acque, di additivi chimici alla contaminazione dei cibi, di industrie chimiche agli incidenti e all’inquinamento dell’aria. E invece io gli obiettai, rifacendomi all’argomento del libro della serata (L’intelligenza degli animali) che la risorsa chiave nell’era elettronica non è il petrolio ma l’intelligenza; che i veri giacimenti sono quelli cerebrali; che la vera ricchezza è quella di combinare chimicamente bene, mettere in forma le cose che ci circondano: 15 chili di proteine, 85 grammi di cloro, 3 grammi di ferro, 35 grammi di sodio, 240 grammi di potassio e 4-5 secchi d’acqua “messi in forma” danno quella meravigliosa macchina che è il corpo umano. E quindi, poiché nel bene e nel male siamo fatti di sostanze chimiche e siamo circondati da sostanze chimiche, per uscire dalle attuali trappole tecnologiche bisogna partire alla ricerca di una neo-chimica che riconosca e denunci gli usi distorti della chimica e che si serve di questa scienza per risolvere i grandi problemi umani che abbiamo di fronte. Questo richiede un grande sforzo nel diffondere la conoscenza di questa materia attraverso le scuole, le università e i mezzi di informazione. Volentieri avrei visto nascere una nuova rivista, che chiamai Formula, dedicata a far uscire la chimica dall’emarginazione rispetto alle materie “più culturali e rispettabili”. Lui proprio ai due volti della chimica aveva dedicato anni prima la prefazione a un volume di un illustre chimico, Luciano Caglioti.

La terza frase chiave di quegli appunti ritrovati è stata: elogio dell’intellettuale ponte tra due culture. Levi mi aveva chiesto se avessi fatto studi di scienze naturali, come la figlia iscritta a Torino proprio a quel corso universitario. No, gli risposi. La mia laurea è in lettere: e vedendo il suo sguardo sorpreso, gli parlai del mio sforzo di divulgatore voglioso di contribuire a far avanzare l’Italia sulla strada di una nuova cultura capace di fondere umanesimo e scienze. Una strada che ci vede in ritardo: non per nulla, aggiunsi, un filosofo della qualità di Benedetto Croce (il cui pensiero ha permeato cultura e politica per decenni) ebbe il gusto di definire gli scienziati “vili meccanici”. A questo obiettivo-ponte avevo orientato nel 1985 la mia prima direzione, quella del mensile scientifico del Gruppo L’Espresso, Genius.La metafora del ponte fu un punto a mio favore per l’esito finale del colloquio – L’immagine era stata già evocata da Rudyard Kipling nel racconto I costruttori di ponti e da Ivo Andric per quell’arcata sulla Drina che fino al dramma della ex Jugoslavia era stata collegamento indispensabile tra Bosnia e Serbia e nel contempo crocevia tra il mondo islamico e quello cristiano, tra l’impero asburgico e quello ottomano. E, per inciso e in onore a un antico collaboratore e amico in sala, sarà utilizzata tempo dopo nella sua rubrica fissa su Airone dal magistrato e poeta (e già sindaco di Genova) Adriano Sansa a proposito dell’antico ponte di Lucerna ridotto in cenere.

“Quella metafora”, sussurrò Levi, “occupa un posto centrale nei miei scritti”. Lo scoprii in un secondo momento rileggendo meglio il romanzo La chiave a stella (1978). Lì il ponte è un’architettura di pace. Lo sa bene il protagonista, Tino Faussone, operaio specializzato piemontese chiamato in India per tirare i cavi di sostegno di un ponte sospeso. Lui quel lavoro lo fa volentieri perché “si è sicuri che non ne viene del male a nessuno, anzi del bene… sui ponti passano le strade e senza le strade saremmo ancora come i selvaggi; insomma perché i ponti sono come l’incontrario delle frontiere e le frontiere sono dove nascono le guerre”. Un cenno lo trovo anche nella raccolta di saggi L’altrui mestiere, 1985, laddove Levi dice:

Gli animali ultrapiccoli

La curiosità verso Isabella indusse Levi a farle una domanda sugli studi etologici da lei fatti durante il periodo delle leggi razziali. “Oh, poca roba. Riguardavano una specie comune del Mar Rosso, piccoli organismo planctonici alcuni dei quali oggi portano la mia firma nella denominazione scientifica: Coifmani“, fu la risposta. Anche lui, Primo, era legato da un filo invisibile ad animali ultrapiccoli. Era appena quindicenne quando fu colpito da uno dei libri che il padre, Cesare, ingegnere, aveva acquistato, com’era sua abitudine, sulle bancarelle di via Cernaia. Si intitolava Pensieri sugli animàlculi: ossia uno sguardo sul mondo invisibile rivelato dal microscopio, portava la firma di un nobiluomo inglese, Mantell. Datato 1846, descrive l’universo dell’infinitamente piccolo. Tempo pochi mesi e quel ragazzo si fece regalare un microscopio e si divertiva ad analizzare di tutto: i capelli, la pelle dei polpastrelli, le mosche morte, il polline, l’acqua dei vasi da fiori, la sabbia di un torrente, soprattutto le sostanze cristalline. Piace pensare che sia nata lì la sua abilità di usare una lente speciale e anzi, con il tempo, avesse affinato la sua strumentazione percettiva, passando dal microscopio allo spettroscopio e infine al raggio laser per osservare e narrare la realtà cercando di andare oltre la superficie, di illuminare da chimico il nucleo nascosto.

“E allora, maestro, ha voglia di raccontare ai lettori di “Airone” le sue storie naturali, con interviste immaginarie a protagonisti della natura che possano essere d’insegnamento agli umani?” A questa mia domanda Levi rispose mostrando un’inattesa fragilità: “Non ho tempo, e poi sono in difficoltà per il cattivo stato di salute di mia madre che va accudita. Mi riesce difficile immaginare di scrivere e di andare a imbucare una lettera con l’articolo…”.

“Facciamo così”, gli proposi. “Lei scrive l’articolo come meglio le aggrada, mi telefona quando è pronto e io mando un corriere a ritirare l’articolo direttamente a casa sua”. Fu la mossa vincente. Da allora, mese dopo mese, il mio telefono squillava puntuale e dall’altro lato Levi mi annunciava soddisfatto di aver completato la sua periodica intervista: la regina delle formiche che ama una sola volta; gli incontri d’amore al buio, naso contro naso, di una talpa; in diretta dall’intestino dell’uomo, l’Escherichia coli; la giraffa dello zoo; il Cristoforo Colombo dei gabbiani emigrato dalla Riviera ligure verso Chivasso attratto nell’entroterra, come succederà poi a milioni di altri esemplari alati, da succulente discariche di rifiuti…

Mi avvio alla fine con un ultimo riferimento affiorato nel dialogo tra lui e Isabella, che toccò le vicinanze e le lontananze tra uomini e animali: tra intelligenza e istinto (“Io non ho mai reazioni istintive. Se le ho, le reprimo”). Trovo una frase che riletta oggi, ad anni di distanza, mette i brividi. Il suicidio è specifico dell’uomo, non dell’animale. Mette i brividi perché, come sapete, la vita di Primo Levi si è chiusa quella mattina dell’11 aprile del 1987, alle 10,20, con il volo oltre la ringhiera delle scale nell’austero palazzo dov’era nato nel 1919, in corso Re Umberto 75 a Torino. Il giorno prima mi aveva chiamato per dirmi che era pronta la nuova intervista, fatta alla signora ragna che si dice sicura che di cultura non si mangia, meglio mangiarsi il partner. Quella tragica mattina lui aveva aperto «gentilmente» la porta di casa a Jolanda Gasperi, la portinaia dello stabile, che come ogni mattina gli recapitava la posta. L’aveva ringraziata e lei non aveva notato nulla di insolito. Qualche minuto dopo, la donna sentì un rumore sordo. Il corpo dello scrittore giaceva sul pavimento, dietro la gabbia dell’ascensore. Rimane il dubbio, mi fu detto, se la caduta che ne causò la morte sia stata dovuta a cause accidentali o se sia stato un suicidio.

Al dolore fitto che la notizia mi provocò si aggiunse la commozione per il plico che mi fu consegnato poche ore dopo dal corriere arrivato da Torino: conteneva l’ultima delle Storie naturali di Primo Levi, che aveva ottemperato puntuale al dovere di narratore di favole (“Buonasera, signora ragna…”) e di grande scrittore capace di combinare chimicamente al meglio memorie dell’Olocausto e impegno per la pace, poesia e rigore scientifico.

![]()

A PROPOSITO

Isabella, una vita

riaffiorata dal cassetto

Un brano dell’autobiografia di Isabella Lattes Coifmann, ritrovata dal figlio Sergio, un affermato musicista, due anni dopo la scomparsa della madre. L’amabilissima divulgatrice di etologia, morta a 94 anni nella sua casa affacciata sul Golfo di Napoli, aveva raccontato con riluttanza la sua storia di ragazza ebrea emarginata dalle leggi razziali.

Suonano alla porta. Vado io ad aprire. E’ il portinaio che con un sorriso enigmatico, quasi beffardo, mi porge due cartoline rosa, una indirizzata a me, all’ebrea Isabella Coifmann, l’altra indirizzata a mia sorella, all’ebrea Vera Coifmann. Le conosco bene quelle cartoline. Precettano gli ebrei per il lavoro obbligatorio sancito dalle leggi fasciste. Le hanno già ricevute molti dei nostri amici correligionari d’ambo i sessi. E alcuni di loro sono già partiti per le più varie destinazioni. I portinai si sentono investiti di autorità come non mai in questo periodo. Devono rendere conto alla Questura di tutti i nostri movimenti. Siamo dei sorvegliati speciali. Guardo le cartoline. Ci dobbiamo presentare all’Ufficio del lavoro dopodomani, 25 luglio 1943, alle ore 9.30. E il 25 luglio, alle nove di mattina, ci avviamo tristemente verso quel famigerato Ufficio. Ma notiamo subito che c’è qualcosa di insolito.

Per le strade c’è un’agitazione sospetta. Gente che grida, capannelli di persone che discutono e vociferano ad alta voce. Come mai a quell’ora non sono tutti al lavoro? Dev’essere successo qualcosa di grosso. Ma noi ci avviamo ignare verso la nostra méta, come se tutto quel baccano non ci riguardasse. Abbiamo altri pensieri per la testa. Ma quando arriviamo all’Ufficio, ci attende una sorpresa. Invece dei funzionari burocrati ci troviamo di fronte a una folla di ragazzi scalmanati che buttano per aria sedie e scrivanie, gettano dalla finestra carte e registri, strappano dal muro la foto gigante di Mussolini e la stracciano in mille pezzi. E a noi che li guardiamo attonite con la nostra cartolina rosa in mano, strillano a gran voce: “Ma non lo sapete che è finito il fascismo?”. Noi ci guardiamo in faccia. Non riusciamo a credere alle nostre orecchie. Abbiamo la radio guasta e ci siamo perse il grande annuncio. “S. Maestà il Re Vittorio Emanuele III ha esonerato dal servizio il cavaliere Benito Mussolini”. E non ci par vero. Abbiamo scampato il pericolo per un pelo. Saremmo state precettate per il lavoro obbligatorio se non ci avessero convocato proprio per quella data fatidica, il 25 luglio.

Isabella Lattes Coifmann

Leggi anche:

- E Primo Levi mi scrisse: “Ho intervistato il gabbiano di Chivasso”

- L’avventura umana e scientifica del premio Nobel Mario Capecchi

- Dal successo alla tragedia: la storia di Arpad Weisz, l’allenatore del Bologna che tremare il mondo fece

- Giuseppe Caronia, grande pediatra che salvò molti ebrei e antifascisti a rischio della sua vita

- Roberto Malini, l’italiano che ha salvato l’arte dell’Olocausto

(via mail)

Gentile Salvatore Giannella,

ho letto con piacere il suo ricordo, che rappresenta una bella testimonianza sulla biografia e sull’opera di Primo Levi (sulle circostanze relative alla pubblicazione della ultime Storie naturali di PL non si sapeva pressoché nulla).

Ho particolarmente apprezzato il procedere della sua testimonianza per parole, particolarmente efficace nel restituire, oltre che il ricordo della serata, la figura di Primo Levi e i suoi molteplici ambiti di interesse.

Quanto alle interviste apparse su Airone, credo di fare cosa utile a Lei e ai lettori del blog che esse sono state raccolte nelle Opere di Primo Levi, curate da Marco Belpoliti e pubblicate da Einaudi nel 1997 (link).

Un saluto molto cordiale,

Cristina Zuccaro,

Centro Internazionale di Studi Primo Levi

via del Carmine, 13 – 10122 Torino

Tel. (+39) 011 4369940 – Fax (+39) 011 4319785

web: http://www.primolevi.it

(via mail)

Grazie!

Bellissimo articolo, sia per la sensibilita’ che per le informazioni del contenuto.

Grazie!