Ho scelto di leggere La mia vita con Leonardo di Pinin Brambilla Barcilon (Electa, 118 pag., 19,90), perché sono storica dell’arte e conosco approfonditamente quello che ha significato a livello tecnico l’ultraventennale restauro (dal 1977 al 1999) del Cenacolo di Leonardo da Vinci, in Santa Maria delle Grazie a Milano. Il restauro più importante di tutti i tempi a livello storico, il più discusso a livello artistico, il più ammirato e il più contestato dai media di tutto il mondo.

Mi affascinava poter leggere quello che aveva vissuto, attraversato e respirato la restauratrice e l’autrice del libro, ovvero Pinin Brambilla Barcilon, perché in questo si concentra il libro, sulla vicenda umana del restauro.

Leonardo è l’amico che accompagna l’autrice in tutto il testo, ma la protagonista è lei, Pinin, con i suoi sentimenti, emozioni e patimenti interiori. Ora molti potranno sapere cosa ha significato nella vista di questa donna un restauro che è durato 22 anni e che lei dedica giustamente al figlio, come una doverosa richiesta di perdono per averla sottratta per tutti questi anni al “lavoro” di madre.

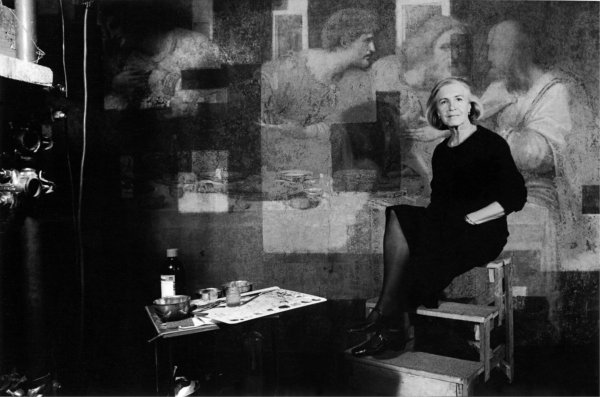

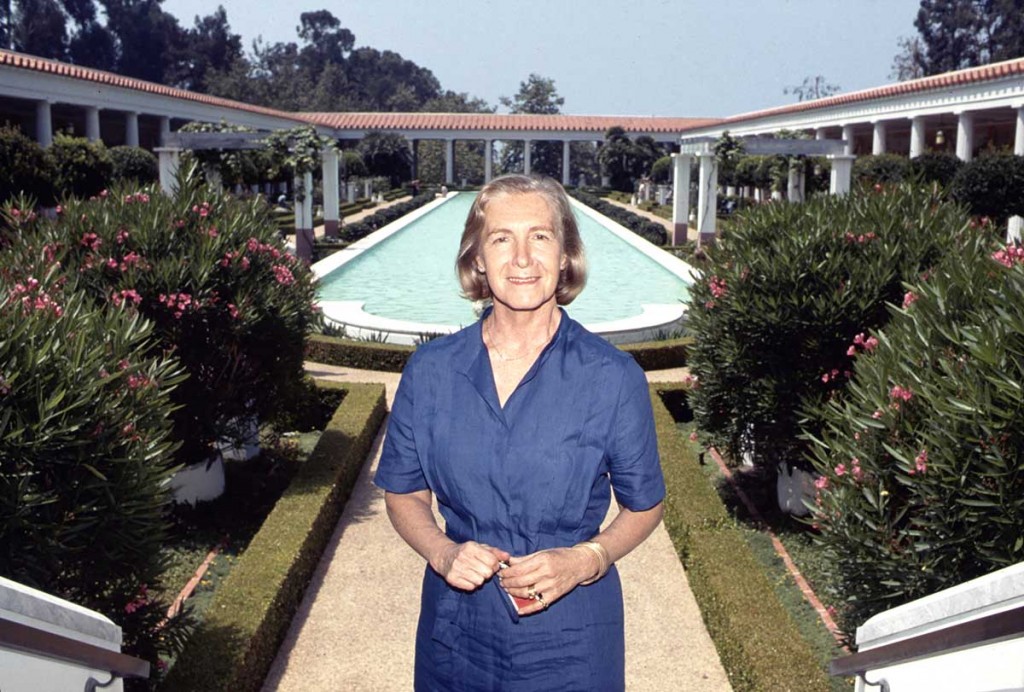

Pinin Brambilla Barcilon, la signora dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci a Milano: un restauro memorabile, durato 22 anni, che le ha meritato nel 1999 il prestigioso Premio Rotondi ai salvatori dell’arte consegnato ogni anno a Sassocorvaro, nel Montefeltro marchigiano. (Credit: controcorrentearte.wordpress.com).

Un rapporto di amore e odio con il pittore come lei stessa scrive:

Questo passaggio del libro l’ho letto e l’ho riletto poiché mi catapulta nel rapporto viscerale che ha instaurato Pinin con Leonardo, quasi fosse una persona, un collega col quale confrontarsi quotidianamente, perché così è stato.

Los Angeles, 1984. Pinin Brambilla Barcilon ripresa da Elisa Leonelli (nel suo memoriale pubblicato in esclusiva su Giannella Channel) nella cornice del Getty Museum.

Un incontro quotidiano con quella perfezione, con il genio, come lei stessa scrive, che l’ha più volte messa in crisi sulle scelte e sulle strade da percorrere, tanto da dover sospendere in alcuni momenti il lavoro, dedicarsi ad altro e poi riprendere più forte e tenace di prima, ferma nelle convinzioni professionali da intraprendere.

È una lettura intensa e affascinante quella scritta da Pinin che esorto tutti a fare, un libro non da addetti ai lavori, ma per tutti, per scoprire come il genio di Leonardo ancora oggi a distanza di più di cinquecento anni riesca a donare emozioni forti e controverse al tempo stesso.

![]()

A PROPOSITO

Quando mi fece conoscere Demos, pittore di Rimini e socio di Fellini

testo di Salvatore Giannella

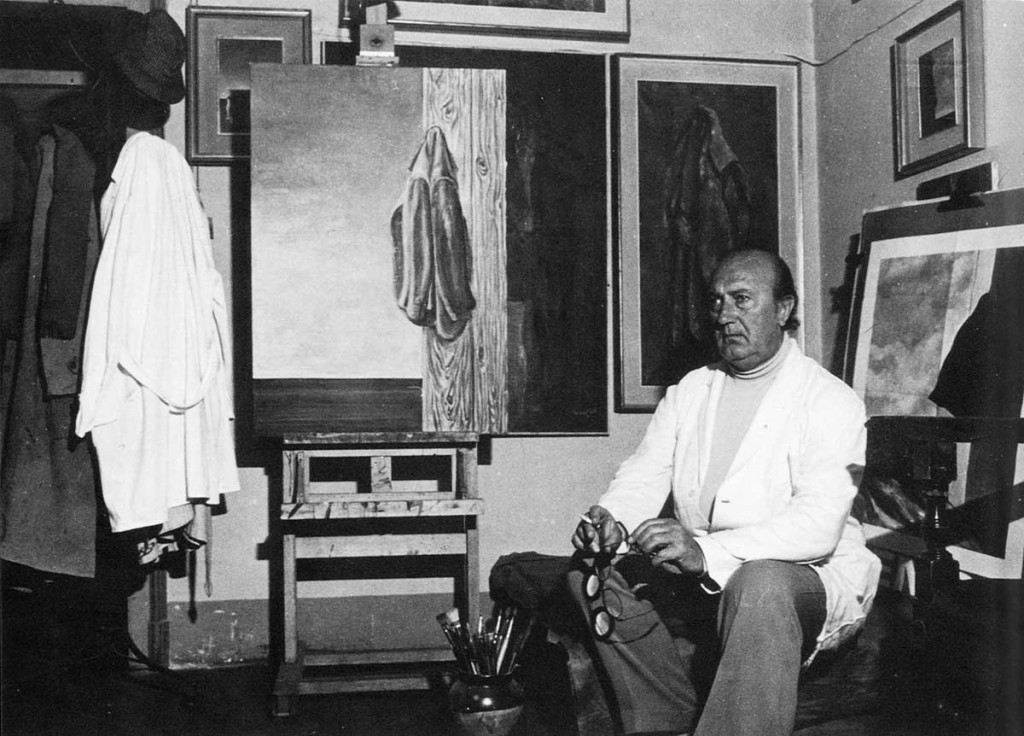

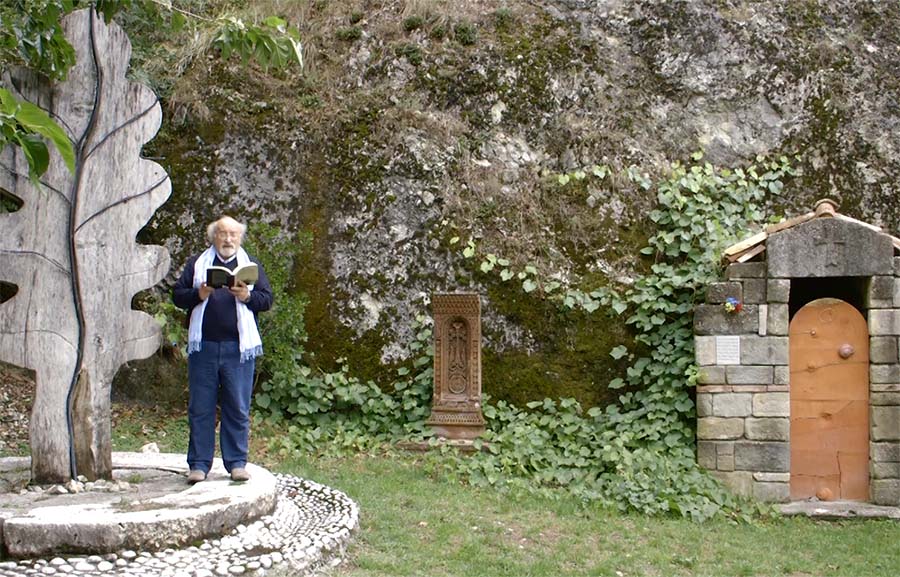

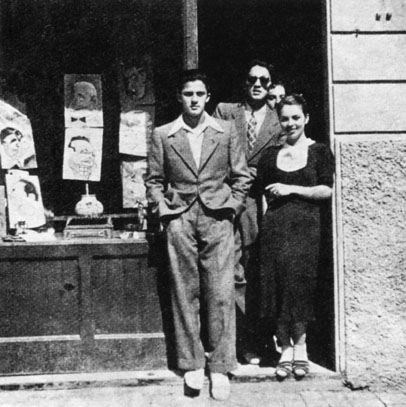

Demos Bonini che, giovanissimo, intraprese il mestiere di artista in società con Federico Fellini. I due (nella foto con la moglie di Demos, Ada) aprirono la bottega di disegni e caricature e firmavano i loro disegni a quattro mani “FeBo” (le due iniziali dei due rispettivi cognomi).

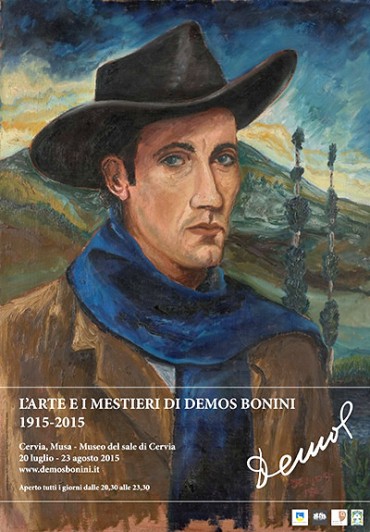

Nel 2015, grazie a mostre che per il centenario della sua nascita si sono succedute in Romagna, da Cervia a Forlì sapientemente guidate da Sabrina Marin, ho conosciuto un pittore che, sebbene inserito dai critici tra i migliori pittori del Novecento, risulta ingiustamente in penombra: il riminese Demos Bonini (1915-1991), per tutti Demos. L’arte era la sua passione, e la pittura la sua voce. Demos ha dipinto storie di mare e di collina, di fatiche contadine e di abitudini borghesi, di uomini e di prospettive con il disincanto, l’ironia, l’inquietudine e la gioia tipica dei sopravvissuti alla seconda guerra mondiale.

È stato un pittore speciale, non solo perché ha esposto le sue opere in decine di gallerie in Italia e all’estero, o per i premi prestigiosi ma anche perché la sua vita è stata segnata dall’ intensa amicizia con Federico Fellini, di cinque anni più giovane (con il quale apre nel 1938 a Rimini un negozio di caricature e disegni realizzati spesso a quattro mani e firmati FeBo, le due iniziali dei due rispettivi cognomi), Sergio Zavoli e Renato Guttuso: con quest’ultimo resta a bottega, a Roma, dal 1959 al 1951. Demos è l’unico ad avere le chiavi dello studio, Guttuso non aveva mai dato questo privilegio a nessun’altro. Qui conosce Renato Birolli, Turcato, Vedola. E nel periodo romano, nel 1950, firma Il Manifesto del realismo.

Nel 1951 Guttuso diventa il pittore ufficiale del Partito comunista che richiede all’arte una funzione propagandistica. Demos, animo e artista libero, oppone un fermo NO, e prima di abbandonare per sempre Roma dirà: “A Roma è sceso il gelo. Io faccio fatica a sentirmi a mio agio”. Altra amicizia molto cara a Demos è quella con Filippo De Pisis che ha il piacere di conoscere in occasione dei periodi di vacanza a Rimini dell’artista ferrarese dal 1938 al 1942. Da De Pisis mutua lo stile metafisico fatto di silenzi, personaggi/marinai isolati, oggetti carichi di significato simbolico e spazialità immobile.

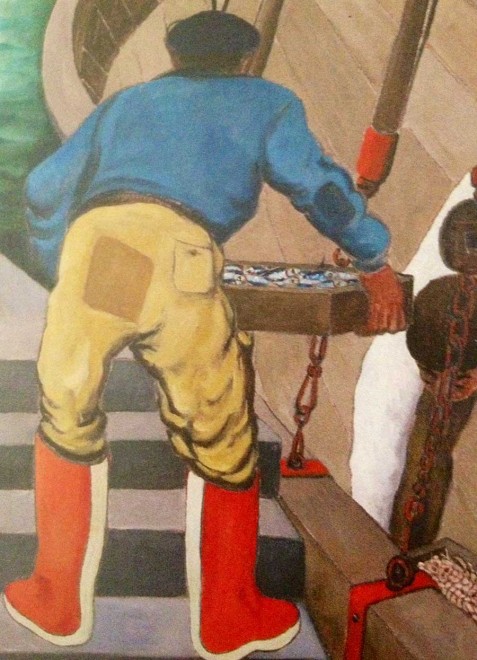

Demos dipingeva dal vero i suoi marinai. I lavoratori del mare, come quelli illuminati in un’altra serie dedicata ai minatori, sono al centro di una operazione di denuncia contro lo sfruttamento del lavoro e il logorìo disumano a cui alcuni lavori spesso sottopongono gli uomini. Forse l’esempio più celebre è quello del “Cuciniere di bordo”, 1952, fra i più rappresentativi di questa prima maturità dopo il ritorno a Rimini dallo studio di Guttuso a Roma, perché ritrae “È ner” personaggio realmente esistito e conosciuto a Rimini. Altro personaggio più volte rappresentato e realmente esistito è “la mela”, la più nota venditrice di povarazze (poveracce, ovvero le vongole) della piazzetta a Rimini.

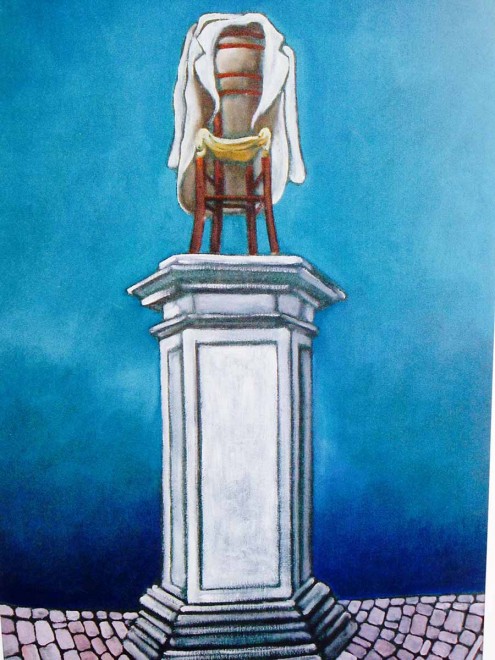

Pittore dei marinai e minatori ma anche “pittore delle giacche”. “Perché sempre questa giacca?”, gli chiedevano. E lui: “I vestiti hanno origini lontane. Nella mia stanza da ragazzo spiccavano degli abiti appesi che mi suggerirono i primi quadri, quelli del 1942. Già da allora sentivo, nel loro abbandono sull’attaccapanni la solitudine dell’uomo”. Questa è la genesi e il significato della giacca, uno stilema inconfondibile e personale che ha accompagnato il pittore per 50 anni di attività.

“Demos nello scenario romagnolo”, mi spiegò Sabrina, “è fra i primi, se non il primo, a rivestire esplicitamente un ruolo intellettuale impegnato e a entrare in stretto contatto con i più ampi circoli della cultura nazionale e a confrontarsi con idee e ideali su cui si accendeva la discussione artistica fra gli anni ‘40 e ‘50”.

Un sito ben curato (demosbonini.it) e i contatti qui indicati con il figlio di Demos, Aureliano (creatore nel 1982 di Trademark Italia, la prima società italiana di consulenza di marketing e di ricerca per l’economia dei turismi) consente di approfondire, grazie anche all’indicazione di utili libri, l’avventura umana e artistica dell’artista riminese che amava Van Gogh.

![]()

A proposito di Leonardo Da Vinci, leggi anche:

- Carlo Pedretti: la mia vita con quel genio di Leonardo

- La storia segreta di un pioniere dell’enigmistica: Leonardo da Vinci

- Quando i Grandi erano piccoli / Leonardo, bambino e genio “lussureggiante”

- Quando i Grandi erano piccoli / Leonardo disegnato da Hollar, le caricature del genio esposte a Vinci per il varo della nuova Fondazione Rossana & Carlo Pedretti (e un libro sui suoi 20 anni a Milano)

- Zelo Surrigone: “La cugina di campagna” di Leonardo e un affresco di Luini ritrovato

- C come CB Edizioni. Dalla Toscana educare nel segno di Leonardo e Michelangelo

- Dalla nostra inviata alla tavola dell’Ultima Cena / Una cronista ha ricostruito il menù del Cenacolo di Leonardo da Vinci: dove la facevano da padrone, per Gesù e i suoi apostoli, le anguille in agrodolce, alla griglia guarnite con fette di arancia