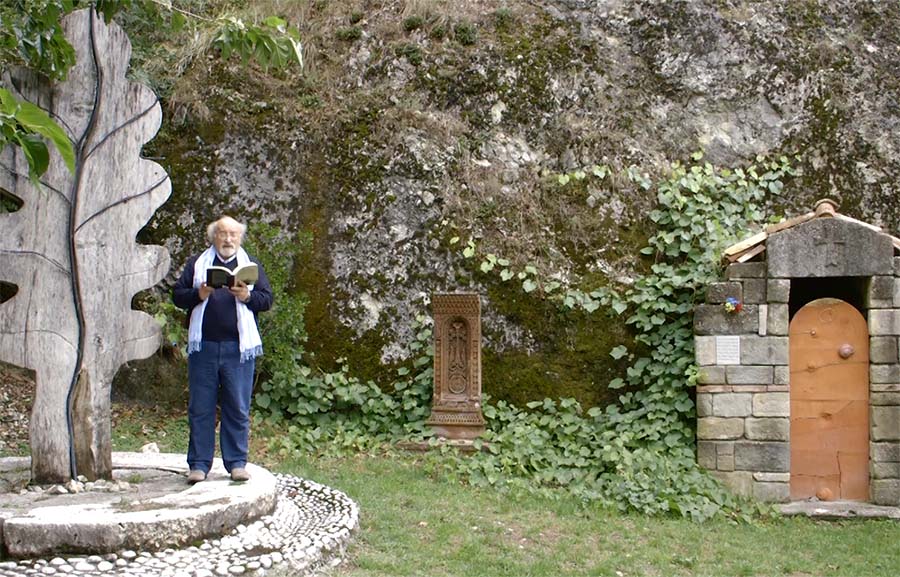

Ci accoglie con una battuta che rivela la sua grande professionalità mista a lodevole umiltà Davide Bagnaresi, docente di Storia del turismo all’Università di Bologna e collaboratore della facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università Pontificia, sulla soglia del riminese Castel Sismondo, antica residenza dei Malatesta e futura sede del museo felliniano. In queste stanze è in corso, fino al prossimo 15 marzo, la mostra “Fellini 100”, curata dal milanese Studio Azzurro, per festeggiare il centenario della nascita di quel genio immortale (il programma ufficiale delle celebrazioni, con più di 70 eventi, è consultabile all’indirizzo fellini100.beniculturali.it).

Rimini. Davide Bagnaresi (a destra) con Salvatore Giannella all’ingresso della mostra “Fellini 100” che sarà aperta fino al 15 marzo 2020.

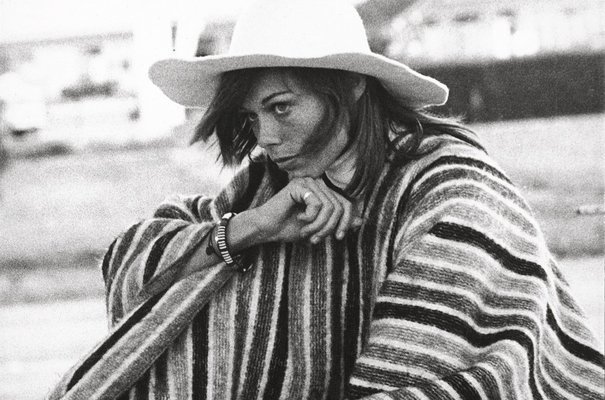

Giulia Anna “Giulietta” Masina (San Giorgio di Piano, 22 febbraio 1921 – Roma, 23 marzo 1994). L’attrice sposa Fellini a Roma il 30 ottobre 1943. La sua vita è ricostruita nel volume Giulietta Masina, attrice e sposa di Federico Fellini, di Gianfranco Angelucci; Edizioni Sabinae, Centro Sperimentale di Cinematografia, 2014.

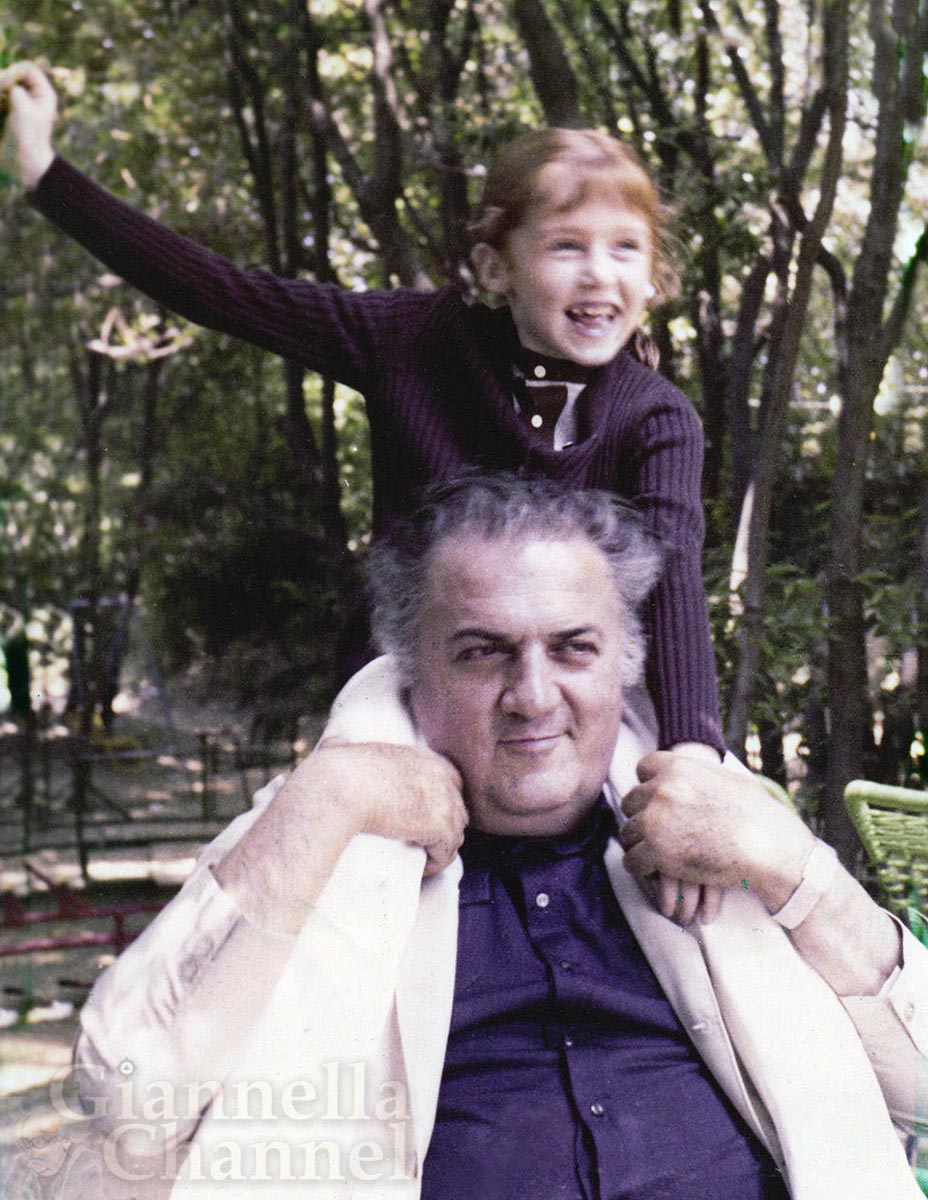

Bagnaresi si è occupato del primo Fellini nella cornice di un progetto su “Fellini e il Sacro” promosso dalla facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana che avrà il suo sbocco finale in un convegno previsto a Rimini il 7 marzo e a Roma nei prossimi 20 e 21 marzo. Era stata la dinamica nipote di Federico, Francesca Fabbri Fellini (figlia di Maria Maddalena, sorella di Federico e ultima erede rimasta del regista riminese: a maggio prossimo la sua fiaba “Fellinette” accompagnerà al cinema la proiezione dei capolavori di suo zio) a segnalarmi il nome di Davide come integratore della pur ricca mostra. Il prof ha dovuto farsi largo tra polverose carte d’archivio e le memorie di Federico, ma soprattutto tra i miraggi e le bugie con cui il regista amava arricchire i suoi racconti. Un’immaginazione fertile che il suo più stretto collaboratore Tonino Guerra (a proposito: a marzo ricorre anche il centenario di questo poeta e sceneggiatore che il mondo ci invidia, non dimentichiamolo, noi torneremo presto a occuparcene) fotografava così:

GIANNELLA: Caro Bagnaresi, grazie anticipatamente per avermi voluto accogliere per questa mostra e arricchire così la mia mente con le parole e le scoperte inedite da te fatte visitando il pianeta dell’infanzia di Fellini. Sono parole che dovremmo accogliere tutti con rispetto. Tonino Guerra già da tempo lanciava un allarme: “Le parole stanno invecchiando, si stanno impolverando, sporcando, doppiando. Bisognerebbe riacciuffare quelle dell’infanzia, la loro forza, la loro trasparenza”. Intanto la scoperta che ti ha fatto conoscere in tutt’Italia: quella della vera casa natale di Fellini.

BAGNARESI: “Gli atti ufficiali dell’anagrafe parlano di un bambino che nasce il 20 gennaio 1920, alle 9 di sera, in viale Dardanelli 10. Si tratta di una casa popolare, costruita intorno agli anni Dieci per venire incontro alle esigenze dei ferrovieri. Parzialmente distrutta dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale, la casa, di 3 piani e 8 vani, è infatti a pochi metri da quella linea ferroviaria che a Rimini separa il centro storico dal suo mare. Ma il viale Dardanelli di oggi non è lo stesso del 1920. Sono seguite le mie ricerche in uffici comunali, in carte dell’anagrafe che erano andate distrutte, in archivi parrocchiali, nel catasto storico e moderno (e permettimi di ringraziare i funzionari dell’Archivio di Stato di Rimini), che hanno permesso di restringere con accuratezza il campo, fino ad arrivare all’attuale numero civico 60”.

Come hai potuto scoprire con esattezza questo particolare?

“È stato possibile grazie a un nome: Clara Canuti. Il 25 gennaio 1920, cinque giorni dopo la nascita, Federico viene battezzato nella chiesa di San Nicolò al Porto, a pochi metri da viale Dardanelli. Madrina di quel battesimo è Clara Canuti, all’epoca tredicenne, proprietaria di quell’appartamento di viale Dardanelli 10. La famiglia Fellini è, infatti, in affitto. Quella che potrebbe apparire come una coincidenza nasconde in realtà un periodo di forte disagio per i Fellini. Noi non sappiamo quando affittarono questa casa, presumibilmente sul finire del 1919, ma sappiamo che vi rimasero pochi mesi. La storia dei genitori di Federico, Urbano e Ida Barbiani, è rocambolesca. La loro relazione è osteggiata dal nonno materno, un industriale romano, che non accetta la relazione della figlia con un piccolo commerciante di generi alimentari (lui è di Gambettola, sempre in Romagna, ma in provincia di Forlì-Cesena: è lo stesso paese dove è nato il grande sindacalista Luciano Lama, Ndr). Inizia così una ‘fuga’, e per due anni i genitori di Federico si sposteranno da città a città. Da Roma a Gambettola, da Gambettola a Rimini (dove devono trovare una casa per far nascere il figlio) e poi di nuovo da Rimini a Roma (per un tentativo di riappacificazione con la famiglia di lei). Fallito il tentativo nel 1921 la famiglia Fellini si trasferisce definitivamente a Rimini. Affitterà un’altra abitazione, a Palazzo Ripa sul corso centrale, a pochi passi dal cinema Fulgor e poi dietro il Politeama, che accoglieva spettacoli di marionette e burattini: la prima sorgente della sua immaginazione, insieme al Fulgor, nella cui sala vedeva i primi film sulle ginocchia di suo padre (indimenticabile, per lui, la pellicola su Maciste all’inferno). Ha lasciato scritto:

La piazza antistante ospitava periodicamente circhi e quel mondo di viaggiatori, di nomadi, di clown, anche di zingari, con il chiasso della gente che si affollava e la musica che riempiva l’aria di note assordanti, esercita su di lui bambino un’attrazione formidabile che concretizzerà nel film I clowns. Sarà la madre, severissima e molto religiosa, a prendersi cura dell’educazione del figlio: e questo è il filo conduttore a sorpresa della mia relazione al convegno di marzo su Fellini e il Sacro. Di quella casa di viale Dardanelli si perderà così la memoria. D’estate, invece, Federico veniva mandato qualche giorno dalla nonna paterna Francesca, che viveva in campagna, in via Soprarigossa a Gambettola, in uno scenario rurale, così attraente e misterioso per un bambino”.

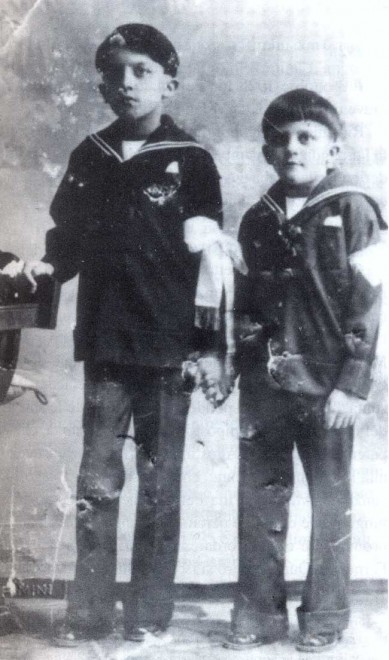

L’influenza delle marionette e dei burattini mi fu sottolineata anche dallo sceneggiatore di oltre vent’anni di Federico, il romano Gianfranco Angelucci. Lui mi raccontò che quando aveva circa nove anni a Federico fu regalato un teatrino dei burattini. Fu quello l’episodio che trasformò un rapporto dapprima inconsapevole poi sempre più profondo tra fantasia e rappresentazione. Già portato istintivamente al disegno, Federico tenendo i fogli dei giornaletti appoggiati contro il vetro della finestra, ricopiava in trasparenza i personaggi di Rubino o le vignette di Little Nemo, un suo emozionante alter ego inventato dalla prodigiosa matita dell’americano Windsor McCay. Con l’arrivo del teatrino regalato, il piccolo Fellini cominciò a concepire creature tridimensionali, alle quali poteva attribuire facce, movimenti, espressioni e dialoghi. Raccontava che uno scultore vicino di casa, avvertendo la sua propensione, gli insegnò a modellare le teste con il gesso e a costruire le marionette in cartapesta. Con le quali Federico si sbizzarriva a immaginare storie, costumi, fondali dipinti, utilizzando in veste di assistente il fratello minore Riccardo, più piccolo soltanto di un anno.

Più mi inoltravo nella foresta dei documenti felliniani, più affioravano segni che poi ritroveremo nei suoi film. Per esempio, a poca distanza dalla casa riminese c’è l’asilo gestito dalle suore di San Vincenzo, caratterizzate da un cappellone dalle ali da gabbiano…

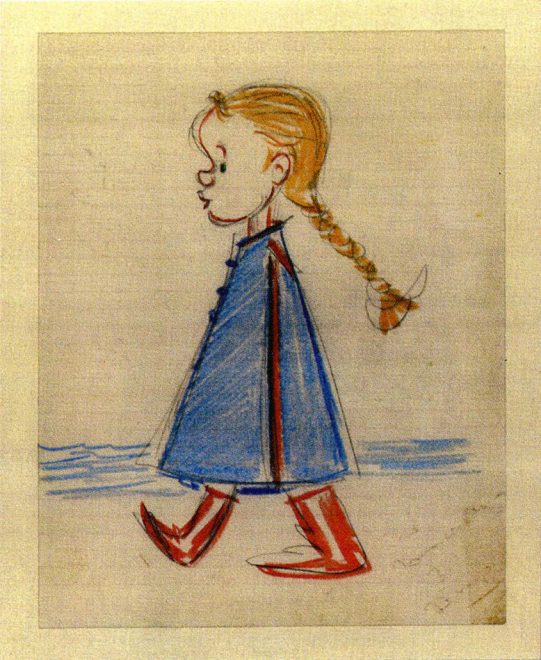

Il disegno che Fellini regalò alla nipote Francesca quando lei compì sei anni: “Nel giorno del mio sesto compleanno mi vidi arrivare una mantellina da zarina, collo di pelliccia, con il disegno intitolato La Fellinette”. E proprio La Fellinette sarà il titolo del cortometraggio che Francesca porterà sugli schermi a maggio prossimo.

Quelle suore che ritroviamo nel film Roma nella surreale e irriverente sfilata di moda ecclesiastica che diventa comica quando propone, appunto, le suore con il cappellone e i prelati che pattinano.

Certo. La rivisitazione delle pagelle scolastiche rimanda poi a un ragazzo né geniale né sprovveduto, ma anche dalle aule scolastiche affiora un aspetto della personalità e della visione del mondo di Federico. I suoi racconti ce lo mostrano timido, introverso, poco propenso ai giochi muscolari dei compagni di scuola, per nulla interessato allo sport, all’attività fisica, ai riti marziali pretesi dall’educazione fascista. Preferiva piuttosto rifugiarsi nel suo mondo fantastico. Nei locali della biblioteca Gambalunga il ginnasio e il liceo lo mettono a dura prova. Pensa, partono in 40 e arrivano a completare gli studi solo in 13. Suo compagno di banco era Luigi “Titta” Benzi, poi diventato uno dei maggiori penalisti romagnoli, scomparso nel 2014: il personaggio di Titta Biondi in Amarcord è ispirato proprio da lui. Insieme facevano qualche ‘pataccata’ tipica dei romagnoli: come quando organizzavano in via Ugo Bassi le cosiddette ‘pugne’, battaglie giovanili che coinvolgevano Titta (impersonava il leggendario eroe Aiace) e che vedevano Federico come suggeritore di azioni e come riparato regista degli scontri. Ma l’irriverenza giocosa del futuro genio emerge anche da altri particolari. Bravo nelle materie letterarie, era stato rimandato in cultura militare, materia che gli era del tutto ostica e che non esitava a rendere pubblica. Come quando, al saggio di fine anno, il professor Bacchini organizzò la parata della gioventù fascista e indicò ai giovani il comando che, al suo grido ‘A noi!’, avrebbe dovuto farli spostare tutti un passo a destra: e lui, invece, solo nel gruppo, si spostò a sinistra, venendo rimproverato perfino da Titta che gli gridò: ‘Patacca che fai, vieni di qua?’. Un urlo vano, perché lui rimase fermo sulla sua posizione anomala”.

![]()

A PROPOSITO

Due borghi e una valle in festa

a marzo anche per Tonino Guerra

testo di Salvatore Giannella

Una rara immagine che ritrae Federico Fellini (a destra) con il suo sceneggiatore preferito, il poeta romagnolo Tonino Guerra, durante una pausa di lavoro sul set. Insieme hanno vinto l’Oscar con Amarcord (1973).

Due borghi, grati, si apprestano a festeggiare con dolcezza e poesia l’altro grande romagnolo di esportazione, Tonino Guerra. Il poeta, sceneggiatore e pittore è nato il 16 marzo 1920 a Santarcangelo di Romagna e ha vissuto gli ultimi 25 anni della sua lunga vita (il dardo della morte lo ha colpito a 92 anni, il 21 marzo 2012, Giornata internazionale della poesia) a Pennabilli, antica culla dei Malatesta. Questo grappolo di case a trenta chilometri nell’entroterra di Rimini (tremila abitanti, a 629 metri d’altitudine, dal nome che sembra inventato, un po’ fiaba e un po’ fumetto, circondato da colline e boschi, con dirupi e picchi in miniatura che ricordano gli sfondi dei quadri di Piero della Francesca e di Leonardo da Vinci) negli ultimi anni di vita di Tonino ha alimentato le sue storie e i versi magici.

I soldi ci sono: la Regione Emilia-Romagna ha stanziato centomila euro “per costi che i comuni di Santarcangelo, capofila, e Pennabilli dovranno sostenere per le celebrazioni del patrimonio artistico e culturale ereditato da Tonino Guerra”.

Alice Parma, sindaco di Santarcangelo di Romagna, comune capofila per le celebrazioni del centenario della nascita di Tonino Guerra.

I programmi sono ancora in preparazione. Il cartellone definitivo è in completamento presso i due comuni, con il coinvolgimento dell’Associazione pennese intitolata a Tonino, presieduta dal figlio Andrea, compositore e autore di pluripremiate colonne sonore, e dalla moglie di Tonino, Lora (Eleonora Kreindlina, conosciuta nel ’75 e sposata a Mosca nel ’77, che ha regalato a Tonino l’Oriente e la Russia, sua seconda patria, e che fa da vigile custode della casa-museo di Tonino a Pennabilli), e anche dalle Pro Loco e di altri organismi culturali.

Qualche indiscrezione sugli appuntamenti romagnoli il cronista riesce a strapparla ai due congiunti. Sentiamo Lora: “L’appuntamento del centenario coinciderà con l’avvio del restauro delle testimonianze create in passato per Tonino e da Tonino; con mostre delle sue opere in possesso dei pennesi, in primis la prima nel restaurato ex carcere del Bargello; con pranzi e cene ad arte, che prevedono menu che hanno segnato la vita di Tonino e dei suoi grandi amici come Fellini e la Masina, Mastroianni e Antonioni; una grande festa serata in teatro con i protagonisti viventi del suo cinema, da Wim Wenders a Tornatore, a Zavoli e Sepulveda, Carlin Petrini e Oscar Farinetti, Sergio Zavoli e il direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli. E al cinema con la rassegna dei film sceneggiati da Tonino per Fellini (Amarcord, La nave va, Ginger e Fred, Prova d’orchestra). Previsto un premio per la migliore tesi di laurea; l’iter presso la Soprintendenza per vincolare le opere d’arte create da Tonino e usufruire così dell’Art bonus; appuntamenti poetici nelle scuole e itinerari delle corriere del silenzio dalla costa al mare verde dell’interno, promossi dalle agenzie turistiche; e un evento agli Uffizi di Firenze su Il cinema e le parole…”.

Anche ad Andrea Guerra, che oppone la serranda del segreto sul cartellone definitivo, qualche indiscrezione si riesce a strappare: una “ecovia”, sorta di pista ciclabile lungo la strada bianca del fiume Marecchia; due volumi su sceneggiature e poesie nei paesaggi; un parco letterario sui generis su cui veglierà un autorevole comitato scientifico; un premio di poesia a Urbino…”.

Insomma, la necessità di varare un cartellone coordinato impone ancora qualche giorno di discrezione, ma presto per i cultori della memoria al futuro di Tonino Guerra saranno pronti calendari definitivi all’altezza dell’importante appuntamento.

Intanto chi volesse godersi un itinerario dai luoghi di Fellini a quelli di Tonino Guerra indico un mio recente e accurato testo su Giannella Channel: Da Rimini a Pennabilli sulle tracce di Fellini e di Tonino Guerra: paesaggio con poeta.

Buon viaggio.

Contatti utili per aggiornamenti sui programmi:

- Comune di Santarcangelo tel. 0541.356111; Pro Loco: 0541.624270

- Comune di Pennabilli tel. 0541.928056; Associazione Tonino Guerra 0541.928846; Pro Loco 0541.928659; Mostra Antiquariato 0541.928578.

Leggi anche:

- Amarcord l’infanzia tra i burattini del regista Federico Fellini. A cura di Luca Novelli per la collana Quando i grandi erano piccoli

- Tonino Guerra 100, stop agli eventi ma non ai ricordi: il giorno in cui capii come nacque l’urlo in Amarcord “Voglio una donna!”. Uno storico romagnolo rievoca un incontro con Tonino Guerra in piazza a Bologna sui retroscena del film da Oscar e svela il ritaglio di cronaca che diede vita alla scena con Ciccio Ingrassia. A seguire, i consigli di Tonino per i bravi sceneggiatori (testi di Davide Bagnaresi e Salvatore Giannella)

A proposito di Fellini e la sua giovinezza in Romagna, leggo queste sue parole (su Cinema Nuovo) in coincidenza con la proiezione del suo film i Vitelloni su Rai Movie.

«Perché faccio I vitelloni? -…mi è venuta la tentazione di giocare ancora uno scherzo a certi vecchi amici che avevo lasciato da anni nella città di provincia dove sono nato. Era una piccola vigliaccheria, ma pensavo che loro – siccome, anche se un po’ sfasati, sono di pasta buona – non si sarebbero rifiutati di darmi una mano in un momento di difficoltà. Così da qualche giorno mi sono messo a raccontare quello che ricordavo delle loro avventure, le loro ambizioni, le piccole manie, il loro modo particolarissimo di passare il tempo. Il guaio è che, tornato a frequentarli, mi sto accorgendo che passo anche io troppo volentieri il tempo al bigliardo o sulla spiaggia a guardare il mare d’inverno, o a cantare canzoncine oscene nel silenzio notturno delle piazze. E mi piacerebbe dimenticare tutti i miei impegni; e mi sembra che tanta gente del cinema che ho conosciuto più tardi: gente seria, indaffarata, importante; gente con cui ho legami di lavoro e anche di amicizia, mi sembra di non conoscerla più, e che potrebbero guardarmi severamente, voltarmi le spalle, cacciarmi anche fuori con un nervoso schioccare delle dita. E allora, mentre ascolto i discorsi dei miei vitelloni (“Ma tu, se venisse adesso Jane Russell e ti dicesse: dài, pianta tutto e viene con me, ci andresti?” – “Ostia se ci andrei!”), comincio a pensare con una punta di tristezza che se vorrò continuare il mio lavoro sarò costretto ancora una volta a tradirli, come ho fatto da ragazzo quella volta che una bella mattina ho preso il treno e me ne sono andato in città. Mi conforta solo il pensare che quando sapranno della mia nuova fuga non se la prenderanno troppo. Faranno qualche commento sbadato. “Se ne è tornato a Roma”, diranno, “a fare che?”. E, quel pochino d’invidia che certamente proveranno – perché in fondo la città è il loro sogno segreto –, ognuno se la terrà in corpo, tranne a sospirare forse più tardi, da soli, quando, chiuso il caffè del commercio, a notte alta salgono in silenzio le scale di casa e si mettono a letto». •