Le nuove tecnologie promettevano di democratizzare la stampa e ampliare l’accesso all’informazione. Invece hanno dimostrato che il giornalismo di qualità è più necessario che mai

Decisamente non abbiamo approfittato di questa alba piena di promesse. Tutti noi avevamo sulla scrivania o in tasca apparecchi che offrivano mezzi di comunicazione che solo venti anni fa non possedeva neanche il presidente degli Stati Uniti; per pochi euro ci potevamo trasformare in studio televisivo o in editore. Tutto era possibile, si esclamava in coro, ma a quanto pare abbiamo perso l’occasione giusta. Anzi è stato un disastro, o il messaggio di un sogno che, adesso che ci siamo risvegliati, dovrebbe farci riflettere.

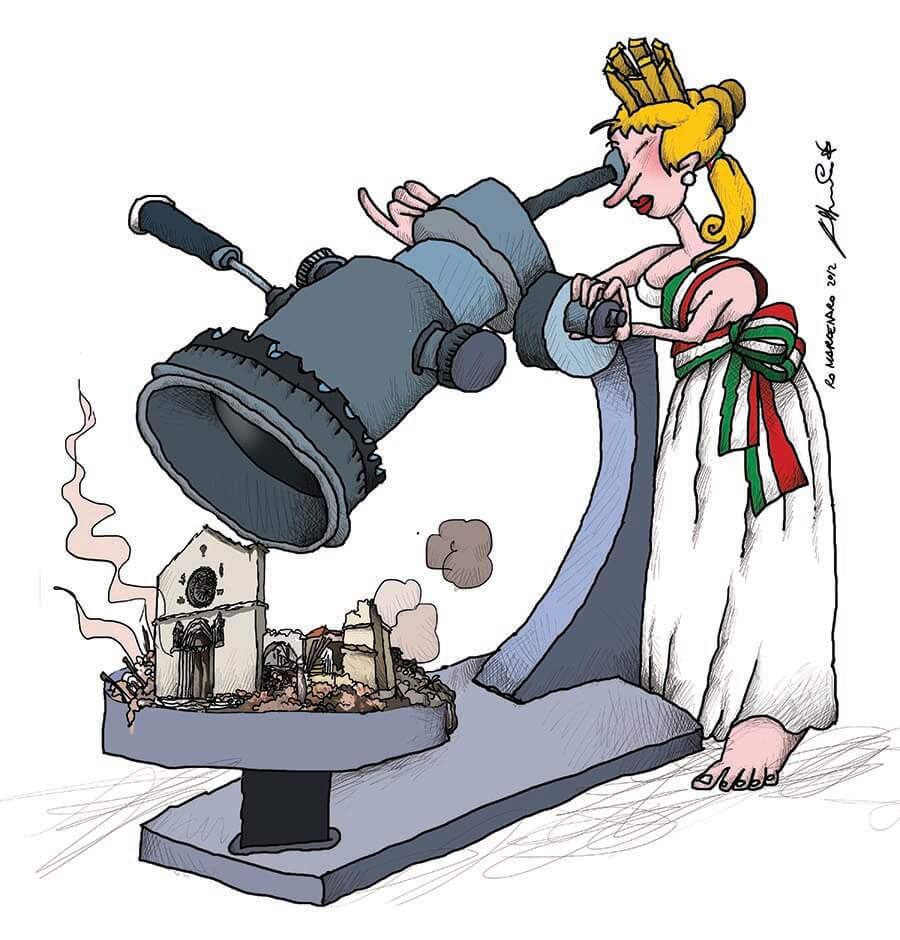

![]() In questo caso non è la crisi della stampa a essere chiamata in causa. Ma quando si vede la grande macchina mediatica reagire con riflessi pavloviani e discettare – non sempre a torto, ma sempre con supponenza – sulle “occasioni mancate” dopo l’annuncio dell’insolvenza della Frankfurter Rundschau e la chiusura del Financial Times Deutschland, significa che è arrivato il momento di capire cosa sta succedendo in questo settore.

In questo caso non è la crisi della stampa a essere chiamata in causa. Ma quando si vede la grande macchina mediatica reagire con riflessi pavloviani e discettare – non sempre a torto, ma sempre con supponenza – sulle “occasioni mancate” dopo l’annuncio dell’insolvenza della Frankfurter Rundschau e la chiusura del Financial Times Deutschland, significa che è arrivato il momento di capire cosa sta succedendo in questo settore.

Ricordiamo qualche cifra per chi dormiva: dieci anni di e-commerce, dieci anni di economia dell’informazione, cinque anni di smartphone e almeno venti di ideologia costruita dagli intellettuali della rete e basata sull’autonomizzazione di tutti i cittadini in quanto voci dell’opinione pubblica e della partecipazione individuale.

Ma cosa resta di tutta l’euforia dei primi tempi? Che cosa c’è ancora di vero oggi in tutte queste teorie su una tecnologia che avrebbe dovuto cambiare radicalmente l’insieme delle relazioni sociali ed economiche? L’impressione è di trovarsi di fronte alla più grande iniziativa di marketing della storia, orchestrata dalla Silicon Valley.

Dall’oggi al domani 80 milioni di tedeschi sarebbero dovuti diventare gli editori-autori-stampatori di se stessi. Ma dov’è il nuovo Pulitzer? Dove sono i modelli di blog, di start-up, di comunicazione o di informazione che funzionano, anche in modo imperfetto, su internet?

Un numero sempre più grande di persone chiede la scomparsa dei cosiddetti media “tradizionali”, perché ritiene che oggi l’unico modo per farcela sia quello di sbarazzarsi della concorrenza. “Che mangino il futuro!”, diceva il grande saggista americano Thomas Franck per definire questa strategia, basata sul principio che ogni nuova generazione di iPhone porti con sé il programma del futuro sociale.

Nessuno più dei giornalisti ama questo gioco del determinismo tecnologico. Per esempio il mio collega Wolfgang Blau, direttore del sito web di Die Zeit – sito che non ha mai riuscito ad avere neanche un centesimo di profitto, ma che vive della notorietà di un giornale di cui rimette continuamente in discussione la stabilità finanziaria – appare oggi come l’incarnazione del pensiero neoliberista: il mercato ha deciso così, dobbiamo adattarci alla scomparsa di interi settori dell’economia.

Oggi un sito specializzato nell’economia dei media non trova nulla da ridire sul fatto che i produttori di beni di consumo lancino i loro siti di informazione – questo permette almeno di identificare i conflitti di interesse. E ci fa molto piacere sentire la Apple che parla delle condizioni di lavoro in Cina o la Coca-Cola che evoca i benefici della globalizzazione.

Il problema è che nella sua versione attuale l’economia dell’informazione ha avuto come unico risultato l’affermazione di giganti industriali e di un fenomeno di concentrazione che sempre più spesso fa dell’individuo uno sfruttatore di se stesso. “L’ideologia californiana” annunciata diversi anni fa da Kevin Kelly, guru della Silicon Valley e fondatore della rivista Wired, maschera questo ritorno del neoliberismo dietro l’utopia tecnologica.

La previsione di Kelly, secondo cui tutti noi avremmo diritto a 15 megabyte di celebrità e potremmo ottenere generosi proventi pubblicitari senza spostarci da casa, è diventata realtà solo per un numero ristretto di persone. L’unico esempio che viene in mente è il sito della milionaria Arianna Huffington [l’ Huffington Post, nella versione italiana è diretta da Lucia Annunziata, ndr], che è stato ricomprato da Aol e che è noto per non retribuire i suoi autori.

Ma la nuova economia dell’informazione, se non fa emergere nuovi media, che cosa ci porta? Dei giganti del settore, che cancellano i libri dagli eBook senza che nessuno gli abbia chiesto nulla (Amazon), che censurano i titoli di alcuni libri o i contenuti dei giornali (Apple, Facebook) o che promuovono i loro prodotti nei risultati di ricerca, perché si considerano dei media (Google).

Il nuovo libro di Naomi Wolf, “Vagina: a new biography”, è diventato “V****a” nell’Apple store, e solo grazie alle polemiche che ne sono seguite si è deciso di rimettere il titolo originale. Evgeny Morozov ha citato questo esempio e altri sul New York Times, attirando l’attenzione sul fatto che i giganti dell’informazione stanno ridefinendo le norme culturali in modo autoritario, e il più delle volte la gente non se ne accorge.

Annunciato dalla Silicon Valley, lo sviluppo politico e sociale del cittadino, che avrebbe accesso a tutte le informazioni sulla punta delle dita, continua a farsi attendere. La partecipazione civile si limita sempre di più a funzioni che permettono di raccomandare un contenuto e al plebiscito sistematico dei consumatori e dei loro stati d’animo espresso da un “mi piace”.

Dimostrare, come fa Robert S. Eshelman sulla rivista The Baffler, che la Primavera araba non è stata lanciata da Twitter o da Facebook, ma da gruppi che si organizzavano in segreto da anni, non costituisce un affronto agli smartphone o a Facebook. Una dimostrazione del genere pone invece la domanda di sapere come il giornalismo internazionale sia potuto arrivare a tali conclusioni – e perché sembra avere oggi così difficoltà a riflettere sull’osservazione dell’ex direttore di Google Egitto, Wael Ghonim, che spiega che “la classe operaia egiziana non è stata contattata via internet o Facebook. È vero, le reti sociali hanno avuto un ruolo, ma questa rivoluzione non è stata una rivoluzione telematica”.

Che siano su internet o su carta, i giornali che non interessano più i lettori possono prendersela solo con se stessi. Ma come andavano le cose in passato? La Germania del ventunesimo secolo è seria quando si preoccupa di non poter più modificare quello che si sta leggendo? O quando parla della scomparsa della carta, anche se sappiamo tutti che in un mondo senza carta un giornale cartaceo diventerebbe subito un’ottima iniziativa commerciale?

Il problema non è qui. Il problema è sapere se i giornalisti vogliono resistere all’attrattiva del gossip o se al contrario vogliono continuare ad apparire come le caricature di un settore che fa della propria crisi un titolo da prima pagina? Come se esistesse veramente una differenza ontologica fra gli autori di blog e i giornalisti, e non solo delle differenze individuali. E come se non fossimo tutti nella stessa barca. Una cosa è certa: i giornali devono continuare a invitarci all’intelligenza, ed è in questo settore che hanno più cose da imparare.

Il settimanale Die Zeit si chiede “come può sopravvivere il giornalismo di qualità”. Ma il problema non è questo, in un mondo in cui si sa chi trarrà maggior vantaggio da un’atomizzazione del dibattito pubblico, la domanda fondamentale che dobbiamo farci è: una società può sopravvivere senza un giornalismo di qualità? Nel momento in cui un numero sempre più grande di giornalisti lascia alla Silicon Valley e a Wall Street dettare loro le previsioni sociali, dobbiamo avere il coraggio di dare una risposta molto semplice: NO.

fonte: Frankfurter Allgemeine Zeitung di Francoforte – PressEurop, traduzione di Andrea De Ritis