Il padre della legge dei parchi ci affida il promemoria per il governo italiano: la manutenzione dei beni pubblici

Nel piano di spesa dei fondi del PNRR diamo la precedenza, con la salute, al recupero e a far ritrovare la “buona salute” a ponti e strade, edifici scolastici e acquedotti

Ambiente & Sostenibilità

testo di Gianluigi Ceruti¹ per Giannella Channel

Il padre della legge dei parchi ci affida il promemoria per il governo italiano: la manutenzione dei beni pubblici

Nel piano di spesa dei fondi del PNRR diamo la precedenza, con la salute, al recupero e a far ritrovare la “buona salute” a ponti e strade, edifici scolastici e acquedotti

Ambiente & Sostenibilità

testo di Gianluigi Ceruti¹ per Giannella Channel

Nel Piano di spesa delle risorse del Recovery Fund europeo diamo la precedenza, con la salute, al recupero e a far ritrovare la “buona salute” a ponti e strade, edifici scolastici e acquedotti. Seguiamo le istruzioni che ci vengono da chi, sui grandi giornali, alza spesso gli occhi per scrutare il nostro orizzonte comune (per tutti cito i testi di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, “La nostra terra da riparare”, fresco premiato con il Cervia Ambiente per il suo film con Andrea Segre sulla memoria dell’alluvione del Po: Antonio Maria Mira, “Adattarci tutti per sopravvivere” editoriale su Avvenire del 17: e il costruttivo intervento di Marco Merola sul progetto “Adaptation” che trovate sul nuovo libro da me curato, “Acqua ultima chiamata”).

“Ormai sono pochi, anche se a volte autorevoli e rumorosi, i negazionisti dei mutamenti climatici. Ma se riconosciamo tali mutamenti dobbiamo agire, non solo con azioni per mitigarli (la decarbonizzazione), che comunque richiedono tempi lunghi, ma con altrettante, e più rapide, azioni di adattamento. Eppure il Piano nazionale di adattamento ai mutamenti climatici, predisposto dal Ministero dell’Ambiente (ora Transizione ecologica) nel 2018, è fermo da allora per le resistenze soprattutto di Regioni e Comuni. Perché toccherebbe poi a loro attuarlo, mettendo mano alle aree a rischio, con precisi interventi di protezione civile e anche urbanistici, fino alle inedificabilità e delocalizzazioni. Non li si ritiene importanti?”, si chiede l’editorialista di Avvenire. “O c’è timore che siano provvedimenti impopolari che fanno perdere il consenso dei cittadini?” (S.G.)

L’Italia è un Paese a economia avanzata che, nonostante i ricorrenti crolli di ponti e di edifici scolastici con la conseguenza tragica di perdite di vite umane, trascura la manutenzione dei beni pubblici o sociali.

Nessuno demonizza il nuovo purché sia utile e non abbia controindicazioni escludenti come sarebbe, ad esempio, la proposta di costruzione di una centrale idroelettrica in un centro storico (a Bassano del Grappa in sfregio al fiume Brenta).

È sempre più calzante, in proposito, la storiella che raccontava un eccelso giurista e celebre uomo politico toscano del secolo scorso, Piero Calamandrei, quale emblematica metafora dell’indifferenza italica verso l’interesse pubblico e i beni della comunità: ossia l’apologo di quei due amici che si avventurarono in una gita in barca benché il mare non fosse in bonaccia. Uno dei due si pose al timone e l’altro (Beppe si chiamava) si addormentò sull’impiantito della barca. Giunti al largo, il vento e le onde aumentarono pericolosamente e quello dei due amici al timone, preso dal panico, chiese aiuto gridando:

E Beppe, seccato con l’amico perché aveva interrotto il suo sereno riposo, ancora assonnato rispose:

Ecco, anche gli italiani oggi non conservano i beni che pure a loro appartengono non individualmente ma come componenti di una comunità associata.

L’omissione sistematica di interventi di manutenzione, adeguati e periodici, della res publica è una costante che caratterizza negativamente gli italiani i quali lasciano affondare la barca ossia la casa comune.

Anche la perdita di vite umane per i crolli di ponti e di edifici scolastici, per lo più di vecchissima costruzione, che pur turba emotivamente gli italiani nel momento in cui accadono le sciagure, non serve a ricordare nel tempo e ad adottare comportamenti razionali di normale prevenzione. Eppure l’Unione Europea ha approvato da tempo, e l’Italia abbracciato, il principio di precauzione che fa parte del nostro ordinamento giuridico ed è un fattore decisivo per pubblici amministratori e per magistrati anche nel dubbio sugli effetti pregiudizievoli che una nuova opera può cagionare.

La mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni pubblici è una conseguenza di questo oblìo, di questo sonno della memoria: a Genova, per la caduta del ponte, sono morte 42 persone! Ma la vita umana vale ancora per gli italiani e ne è prioritaria la salvaguardia più rigorosa?

Recentemente un gruppo di cittadini ha inviato al Governo italiano, informandone anche le principali istituzioni europee, la proposta di un piano pluriennale di manutenzione dei beni pubblici (ponti, strade, edifici scolastici e acquedotti) nonché dei beni ambientali e culturali, da inserire nel cosiddetto PNRR. Per la verità, la proposta non è caduta nel vuoto, ma in una bozza del piano, attribuita al Governo italiano, compare una voce dedicata alla manutenzione soltanto di ponti e strade per complessivi 4 miliardi di euro.

Una prima osservazione propositiva induce a valutare inadeguata una previsione di spesa così esigua per ponti e strade.

La seconda riflessione, che scaturisce da questa bozza governativa, riguarda la mancanza di edifici scolastici e di acquedotti (a meno che nella voce “risorse idriche” non si intendano anche gli impianti acquedottistici nel loro complesso) che, in alcune parti del territorio nazionale, si avvalgono ancora, per l’adduzione dell’acqua finalizzata a usi potabili e igienici, di collettori in cemento-amianto, che è cancerogeno sia per inalazione che per ingerimento di cibi e bevande.

![]()

(via email)

Ripartiamo con la manutenzione dei Beni Culturali

risorsa inesauribile e investimento nel capitale umano

Mentre l’Italia è coinvolta nel grande lavoro dei progetti da presentare all’Unione Europea per l’uso dei miliardi destinati al recupero dei danni provocati dalla pandemia, è nata un’azione spontanea di numerosi cittadini di tutta Italia dedicata alla manutenzione dei beni pubblici (in particolare ponti, strade, edifici scolastici, acquedotti) e, tra questi, i beni ambientali e culturali, pubblici e privati. Secondo una prima bozza, redatta dal Governo, l’iniziativa è stata recepita per ponti e strade e non per edifici scolastici e acquedotti per uso potabile e sanitario che hanno vistose perdite e condutture ancora in amianto-cemento pericolose per la salute.

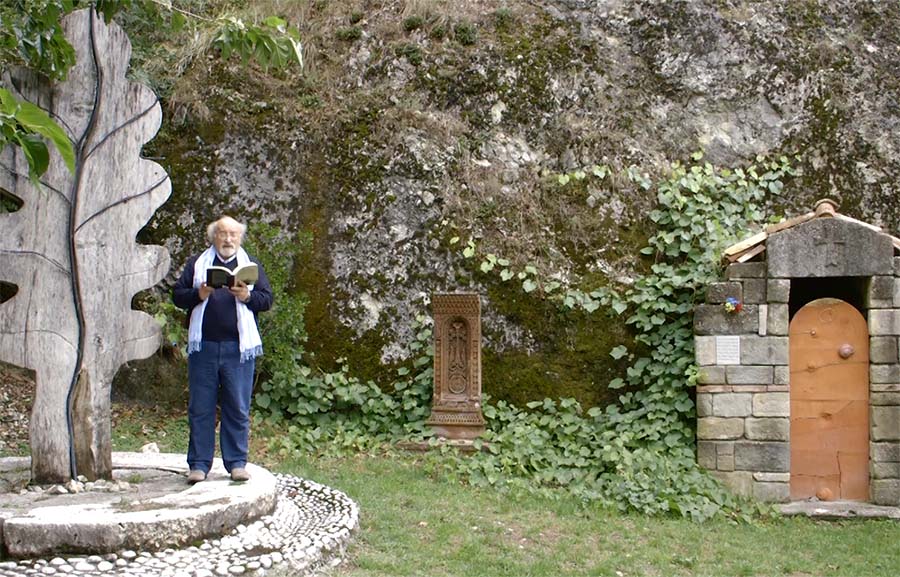

Tutti gli enti, gli esperti e i funzionari coinvolti in questa titanica ed epocale impresa, dovrebbero (secondo l’appello lanciato da Gianluigi Ceruti, nome ben noto al mondo degli ambientalisti e a quello forense e firmato da tanti esponenti della scienza della cultura e del diritto) porre un’attenzione particolare anche alle esigenze del nostro insuperabile patrimonio immobiliare antico e moderno compresi i beni storici, artistici e naturali

La proposta prevede che nei lavori per la progettazione dell’uso dei tanti miliardi stanziati dalla UE con il Recovery plan siano considerate provvidenze particolari destinate alla conservazione dei beni che, senza una continua e adeguata manutenzione, quando crollano possono causare anche perdite di vite umane.

Inoltre, per quanto riguarda i beni ambientali e culturali, se l’Italia ha creato nei secoli dei capolavori di arte, architettura e altri beni storici e artistici e -nell’ultimo mezzo secolo – anche aree protette di grande valore paesistico ed ecologico – allo stesso tempo non è all’avanguardia nel loro mantenimento, consolidamento, restauro e tutela.

Una trascuratezza che riempie le cronache per la decadenza di tesori di proprietà pubblica e spesso anche privata. Basti pensare ai problemi dei crolli alle Mure Aureliane di Roma, al degrado di tante aree archeologiche, all’abbandono di palazzi, abbazie, basolati e scavi, ai danni di un patrimonio che ancora, nonostante tutto, ci ha fatto conquistare recentemente il record mondiale dei siti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, organizzazione della Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

L’iniziativa in parola, che ha il pregio di essere concreta e circoscritta, se sarà accolta dal Governo, dal Parlamento e dalla UE, comporterà nel tempo questi vantaggi per la collettività.

Oggetto della manutenzione, oltre ai beni pubblici già citati, sarebbero i beni culturali privati (purché notificati), con le proposta di agevolazioni fiscali e incentivi a favore dei proprietari.

Fulco Pratesi, Roma

fondatore e presidente onorario WWF Italia

Volentieri accogliamo questi autorevoli interventi a sostegno della proposta di adeguati investimenti nella manutenzione contenuta nel Recovery plan del Governo italiano diretta all’Unione Europea. Affinché non si dica più, per usare il sagace aforisma di Leo Longanesi (in La sua signora, 1955), che gli italiani preferiscono le inaugurazioni alle manutenzioni. Eventuali altri contributi a: manutenzionebenipubb@libero.it (s.g.)

(via email)

Tra le attività più significative da promuoversi in Italia, è certamente la tutela del patrimonio archeologico, artistico e architettonico esistente, il cui immenso valore è unico e universalmente riconosciuto. Se, da un lato, il recupero dei beni mobili e immobili, accompagnato dallo studio e dalla valorizzazione degli stessi, è una necessità per la sopravvivenza dell’identità stessa della nazione, dal punto di vista economico è sempre stato considerato un sicuro investimento per lo Stato. La produzione di posti di lavoro nell’ambito della cultura costituisce, infatti, una copiosa e stabile fonte d’occupazione per gran parte della popolazione, che potrebbe essere impiegata nella salvaguardia delle tante ricchezze del Paese. In tal modo, sulla base dello studio e della tutela dell’eredità millenaria della penisola, crescerebbero generazioni di professionisti qualificati che potrebbero costituire un investimento anche dal punto di vista del capitale umano, da impiegare sia in Italia che all’estero.

Le figure professionali richieste per reperire, analizzare, consolidare, restaurare i manufatti, rispondono in realtà ai profili più diversi, che tendono a identificarsi con le arti e i mestieri tradizionali e con le eccellenze culturali nazionali: il geologo, lo speleologo, l’ingegnere, l’architetto, il chimico, il biologo, l’archeologo, il paleontologo, l’antropologo, lo storico dell’arte, gli esperti e restauratori nei vari settori, quali il lapideo, il fittile, il metallurgico, l’orafo, il ligneo, il gemmologico, il vitreo, il tessile, il pittorico; indispensabili gli artigiani della carta, del cuoio, della pergamena, e pure gli esperti dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie applicate all’arte antica cosi come a quella contemporanea; le ditte specializzate in restauro e i laboratori annessi o correlati; i botanici, i giardinieri e i garden designer; gli scenografi, i fotografi i registi, il personale museale addetto alla documentazione, alla gestione, alla conservazione, alla custodia e alla valorizzazione dei beni. L’inestimabile retaggio culturale italiano è intrinsecamente collegato al patrimonio paesaggistico e al vissuto storico, sociale e urbano della penisola: pensiamo, solo per fare un esempio, ai giardini all’italiana e agli orti botanici del Rinascimento. Di lì traggono linfa vitale l’indagine sul passato e la progettualità di un pensiero rivolto al futuro: da un territorio antico imbevuto di classicità che va conosciuto approfonditamente e che a sua volta necessita di un milieu intellettuale fecondo e rigoglioso per alimentare la vita e la prosperità delle sue diverse regioni, incentivando la propria vocazione artistica in ogni settore (compreso quello agricolo) e dandovi espressione sia in ambito nazionale che internazionale.

Percorrendo questa via maestra s’inaugurerebbe così un circolo virtuoso atto a rivitalizzare l’università, le professioni artigiane e l’imprenditoria di settore; la promozione turistico-culturale; le libere professioni legate alla contrattualistica, all’amministrazione, all’editoria, alla cinematografia, alla realtà virtuale; e, più in generale, il più vasto indotto che si produrrebbe con la rigenerazione del paesaggio umano edificato in millenni di storia d’Italia.

Roberta Reali, Venezia

storica dell’arte e pubblicista