Petrolio? No, zuccheri. Grazie alla bio-economia anche la chimica diventa sostenibile. Parola di Catia

Dopo lo storico dell’arte tedesco Roland Guenter, la Climate leader Claudia Laricchia e l’architetto Alessandro Bisagni, Salvatore Giannella intervista Catia Bastioli (foto), umbra, classe 1957, amministratore delegato di Novamont, ricercatrice e manager famosa nel mondo come pioniera delle bioplastiche

Friendly, dialoghi per un futuro amico e sostenibile (4)

Petrolio? No, zuccheri. Grazie alla bio-economia anche la chimica diventa sostenibile. Parola di Catia

Dopo lo storico dell’arte tedesco Roland Guenter, la Climate leader Claudia Laricchia e l’architetto Alessandro Bisagni, Salvatore Giannella intervista Catia Bastioli (foto), umbra, classe 1957, amministratore delegato di Novamont, ricercatrice e manager famosa nel mondo come pioniera delle bioplastiche

Friendly, dialoghi per un futuro amico e sostenibile (4)

Dottoressa Bastioli, nel mio viaggio intorno al Pianeta Sostenibilità emerge che la chiave per rendere la transizione ecologica un motore per far crescere l’Italia è la ricerca scientifica, fondamentale perché molte delle soluzioni ambientali sono ancora incerte. È grazie alla ricerca che possiamo individuare le migliori tecnologie per contrastare i cambiamenti climatici, per una migliore mobilità sostenibile o per un’agricoltura con minore impatto ambientale, per bonificare siti contaminati e poli industriali dismessi o avviare una digitalizzazione al servizio dell’ambiente. Lei nasce come ricercatrice, cresce come imprenditrice, deposita centinaia di brevetti, ottiene lauree ad honorem per l’economia e l’ingegneria, si segnala nel mondo come pioniera di un’azienda leader per la chimica verde e per la produzione di bioplastiche biodegradabili. Insomma l’aquilone della transizione ecologica vola nella sua mente. Che cosa ci aspetta nel futuro?

Sfide gigantesche. Non potrà esserci sviluppo senza innovazioni veramente rispettose dell’ambiente, e non frutto di greenwashing, di ambientalismo di facciata. Senza risorse ed energie rinnovabili e senza un mosaico industriale sempre più sostenibile, in cui la chimica verde è una tessera importante, il futuro non potrà tornare a esserci amico. Per realizzare la transizione ecologica e supportare il Green New Deal del sistema Italia, serve una svolta culturale. Va stabilito, e presto, un patto tra ricerca e mondo produttivo e industriale per la rigenerazione del capitale naturale e dei nostri territori.

Il giornalismo è fatto di storie. Quale storia può esserci utile per rendere più concreto questo suo pensiero?

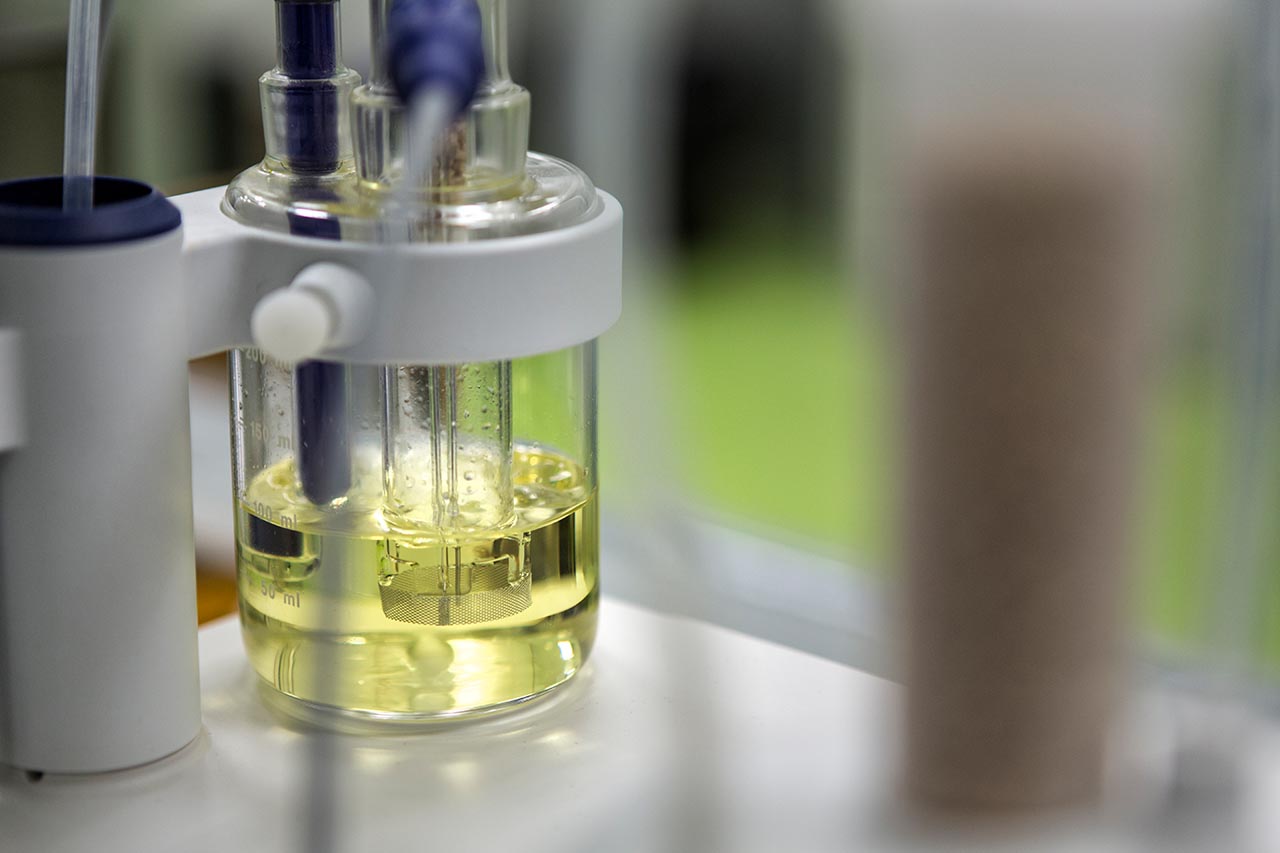

Mi segua in una visita virtuale in un sito a due passi dal fiume Po: Bottrighe, in provincia di Rovigo. Lì la mia azienda Novamont, leader fino dagli anni Novanta nella produzione di bioplastiche con il suo Mater-Bi (un materiale a base di amido e oli vegetali), ha acquisito nel 2012 un impianto dismesso dalla giapponese Ajinomoto e, con un investimento di oltre cento milioni di euro, ha avviato il primo impianto industriale al mondo per la produzione da fonte rinnovabile di biobutandiolo.

Un nome difficile e per molti oscuro…

Invece il butandiolo è un intermedio chimico molto diffuso, abitualmente ricavato dal petrolio. Lo si tocca con mano ogni giorno: è presente in oggetti comuni come tessuti elasticizzati, scocche dei telefoni, connettori delle auto, sporte di frutta e verdura. Il volume del mercato del butandiolo nel mondo è stimato intorno ai 3,5/4 milioni di tonnellate. I principali produttori da fonti fossili sono i grandi gruppi mondiali del settore, dalla tedesca Basf alla Dairen di Taiwan alla statunitense Lyondell e molti altri. Ebbene, Bottrighe è il primo impianto capace di produrre 30 mila tonnellate di butandiolo all’anno non da fonti fossili ma da zuccheri, attraverso l’uso di batteri. Questo biobutandiolo consente di diminuire il potenziale di riscaldamento globale netto delle nostre bioplastiche in Mater-Bi di oltre il 50% in termini di emissioni di CO2eq, rispetto all’alternativa fossile. Ci riusciamo anche attraverso un processo a basso impatto che ci permette di valorizzare i sottoprodotti di produzione convertendoli in fonte energetica, nello specifico in biogas, che viene successivamente purificato a biometano avanzato e immesso in rete… Ora stiamo studiando, in collaborazione con altri partner (cito su tutti Melinda, con i suoi scarti delle mele) come valorizzare gli scarti della filiera agroalimentare per recuperare materie prime nonché i fanghi per l’agricoltura. Ci aiutano per questi obiettivi gli scienziati dei nostri centri di ricerca. Questi centri sono tre: nella casertana Piana di Monte Verna, a Novara e a Terni. Oltre al sito di Bottrighe, gli altri nostri centri produttivi si collocano a Terni, Porto Torres e a Patrica di Frosinone. Nelle nostre aziende lavorano circa 650 dipendenti, molti dei quali occupati negli impianti prima della loro rigenerazione, sono stati assorbiti valorizzando le loro competenze pregresse.

Bottrighe (Rovigo): in questo stabilimento si ottiene il biobutandiolo, presente in molti oggetti comuni come tessuti elasticizzati, scocche dei telefoni, connettori delle auto, sporte di frutta e verdura.

In pratica un sito non solo industriale è servito per un rilancio economico del territorio.

Esatto. L’impianto di Bottrighe è l’esempio più efficace della filosofia imprenditoriale e culturale che auspico: riconnettere economia e società attraverso l’innovazione. Lì c’era un impianto dismesso e la nostra idea è stata quella di utilizzare le nostre competenze scientifiche e gli sviluppi del nostro partner Genomatica per rilanciare un pezzo della chimica italiana attraverso la sostenibilità e l’economia circolare. Nel complesso abbiamo rivitalizzato quattro siti deindustrializzati e due centri ricerca grazie a quattro tecnologie prime al mondo realizzate e moltiplicabili.

L’impianto di Bottrighe (Rovigo) dove si producono bioplastiche con il Mater-Bh (materiale a base di amido e di oli vegetali) e il biobutandiolo, prodotto non da fonti fossili ma da zuccheri, attraverso l’uso di batteri.

Un modello Bottrighe di bioeconomia e rigenerazione del territorio da indicare a imprenditori e amministratori italiani che volessero puntare su nuove bioraffinerie capaci di produrre gli stessi mattoni primari oggi derivanti da raffinerie petrolifere. Ma a frenare svolte virtuose c’è la crescente insicurezza dovuta all’emergenza sanitaria e alla guerra in Ucraina.

L’insicurezza diffusa è dovuta alla sensazione che in questa epoca storica, l’Antropocene, l’uomo ha superato una soglia molto pericolosa. Le basti un dato poco conosciuto: nel 2020 i materiali che ha prodotto l’uomo, in termini di peso, hanno superato la biomassa vivente della Terra, ossia vegetazione e animali. Per comprendere la portata e la gravità di questo dato pubblicato dai ricercatori del Weizmann Institute of Science in Israele bisogna usare i numeri.

Il peso degli esseri umani è di oltre 300 milioni di tonnellate, quello che invece l’uomo produce (edifici e strade in primis) è pari a 3,8 milioni di tonnellate di materiale pro capite, in totale quindi 1.140 miliardi di tonnellate. La biomassa della Terra è invece 1.100 miliardi. Evidente quindi l’esubero. Agli inizi del Novecento quanto prodotto dall’uomo era pari a una minima percentuale (il 3%) della biomassa terrestre. Oggi invece il dato è ben diverso. Quindi tutto ciò che è stato realizzato dall’uomo, dal piccolo mattone al grande grattacielo, ha contribuito a far incrementare il peso delle proprie opere sino a superare la massa di esseri viventi del pianeta. Ciò ha ovviamente influenzato le emissioni di carbonio e compromesso la qualità della vita. L’impatto sulla natura, hanno scritto su Nature i ricercatori israeliani, è stato sconvolgente: abbiamo portato all’estinzione l’83% delle specie animali e dimezzato la popolazione di alberi.

In pratica è come se avessimo messo intorno al pianeta una corazza fatta di opere umane. E il pianeta reagisce a tanta aggressività dell’Homo sapiens.

Le conseguenze dell’eccessivo sfruttamento degli ecosistemi le abbiamo toccate dolorosamente con mano con la pandemia mondiale del Covid. Le prove scientifiche suggeriscono che le epidemie possono diventare sempre più frequenti a mano a mano che il clima continua a cambiare e l’uomo espande la sua presenza attiva: una maggiore integrità degli ecosistemi può contribuire a ostacolare la migrazione degli agenti patogeni tra specie. Ora l’umanità, per favorire un miglior respiro al pianeta e ai suoi abitanti, deve mettersi “a dieta”; dobbiamo imparare a fare di più con meno. Meno social, meno slogan, più saggezza nei comportamenti individuali, più riciclo, più sobrietà nei consumi, più competenza nelle scelte di fondo, più scavi nella miniera della conoscenza e della ricerca, più innovazione partecipata che coinvolga le comunità.

Insomma, per dirla con Benedetto Croce, “far di difficoltà sgabello”.

Dobbiamo imparare a non perdere le opportunità che accompagnano ogni crisi. La pandemia ha scompaginato le regole dell’economia, cambiando radicalmente il nostro modo di vivere e questo è un tempo importante per innovare e ridurre il proprio impatto ambientale, producendo meno rifiuti e vivendo in maniera più sobria e sostenibile. L’Italia deve partire dai problemi e dalla biodiversità dei territori e trasformarli in formidabili progetti di rigenerazione. Il Green New Deal è un’opportunità imperdibile, soprattutto se sapremo adattare gli obiettivi europei alle necessità dei nostri territori, con una strategia bio-economica a lungo termine che sia in grado di produrre effetti, e molte migliaia di posti di lavoro, anche nel breve.

Lei è presidente del Kyoto Club. La stessa Novamont, con il suo portafoglio di circa 1.400 tra brevetti e domande di brevetto, è una Società Benefit e fa parte del movimento globale delle B Corporation, ovvero di quelle realtà aziendali che stanno riscrivendo il modo di fare impresa nel mondo. Sono antenne sensibili e ambientaliste puntate su clima e cibo. Per molto tempo è prevalsa l’idea di ambientalismo e chimica su fronti contrapposti, anche per via di scelte sciagurate come le antiche Bhopal e Seveso e quella (per citarne una su tutte, più recente) dell’azienda veneta Miteni, oggi sotto processo per aver avvelenato con i Pfas le acque di metà regione.

Ciò capita ogni volta che si sfruttano le tecnologie in modo non saggio. Non ci sono tecnologie buone o cattive, ma occorre calarle in progetti virtuosi con approccio sistemico.

Come si tengono insieme industria e sostenibilità?

Ambientalismo e sviluppo sono sempre meno contrapposti. Negli ultimi anni si è lavorato molto per abbattere questo contrasto, soprattutto in Europa, considerando sinergicamente l’importanza della rigenerazione degli ecosistemi e dello sviluppo economico e la produzione di nuove merci, meno nocive e con processi più sicuri e più puliti. Per tenere insieme industria e sostenibilità è essenziale una presa di responsabilità individuale e collettiva, un profondo cambiamento di mentalità, un impegno diffusionale attraverso scuole, università e mezzi di informazione. La sostenibilità non è solo una questione ambientale o tecnologica, ma richiede un salto culturale in grado di mettere in pratica un’economia realmente rigenerativa in cui abbia valore anche il dare e non solo l’avere, la restituzione e non solo il profitto miope.

Un altro ruolo che vedo nella sua pluripremiata carriera è quello di componente del comitato scientifico della missione europea di ricerca Soil Health and Food.

Il suolo è la sottile corteccia fertile della Terra, spessa una decina di centimetri decisiva per produrre cibo, regolare il clima, per la biodiversità delle specie animali, per la depurazione delle acque, per il ciclo dei nutrienti e per la protezione del paesaggio. In Europa abbiamo una media del 70% dei suoli agricoli a rischio eutrofizzazione, il 24% dei terreni è soggetto a una erosione del suolo, il 25% è ad alto rischio di desertificazione nell’Europa del Sud, Centrale e dell’Est. La degradazione del suolo può condurre al collasso del paesaggio e degli ecosistemi, rendendo le società più vulnerabili a eventi estremi, a rischi per la sicurezza alimentare e persino instabilità politica, con costi che possono superare i 50 miliardi di euro l’anno. La missione europea punta a rimettere in salute il 75% di tutti i suoli in ogni Stato membro entro il 2030, con un approccio sistemico che combini ricerca e innovazione, creando soluzioni.

A un censimento risultano, in un panorama diffuso di avvocati e laureati in Scienze politiche, solo quattro parlamentari laureati in chimica. Non ritiene che questa svolta culturale richieda anche una preparazione che la politica mostra di non avere? Io so di progetti meritevoli dell’attenzione della politica: è il caso del Recycled Ocean Plastic Resort, un’infrastruttura ideata dalla Margot Krasojević Architects, in grado di raccogliere i rifiuti di plastica negli oceani; o dell’isolante termico e acustico per edifici progettato da Marco Caniato, ricercatore dell’Università di Bolzano, e realizzato con le microplastiche raccolte nei mari. So di donne e uomini impegnati a combattere l’emergenza dell’inquinamento da plastica in mare (una dozzina li racconta l’interessante libro “Plastica, la soluzione siamo noi” di Franco Borgogno, Ed. Nutrimenti e “Acqua ultima chiamata”, curato dal sottoscritto, frutto del Premio letterario Gambrinus Mazzotti, Ed. Antiga). Bisognerà pensare anche per questa svolta all’aiuto di un comitato tecnico-scientifico come per l’emergenza sanitaria?

Il Recycled Ocean Plastic Resort, un’infrastruttura ideata da Margot Krasojević Architects, in grado di raccogliere i rifiuti di plastica negli oceani. (Credit: Studio di architettura Margot Krasojevic).

Per esempio, in questo momento di costi di energia e materie prime fuori da ogni riferimento storico, il fatto che il meccanismo ETS riguardi solo le energie rinnovabili e non i bio-prodotti fa sì che, nonostante pesanti investimenti, le bioplastiche biodegradabili e compostabili di origine rinnovabile, frutto di filiere decarbonizzate, non riescano a competere con le importazioni dai Paesi asiatici di plastiche biodegradabili di origine fossile, che partono avvantaggiate anche sul costo delle materie prime e dell’energia.

Il futuro della chimica verde può essere quello delineato agli inizi del Novecento da A.W. von Hofmann: “In un’industria chimica ideale non si parla di rifiuti ma solo di prodotti. Più un’industria chimica reale usa efficacemente i suoi rifiuti, più si avvicina al suo ideale, e maggiore è il suo profitto”. O, per dirla con Lao Tze, “ciò che lo scarto chiama la fine del mondo, la chimica verde e sostenibile chiama farfalla”?

È giusto, per questo occorre però accelerare i cambiamenti già in atto. Per esempio, supportare la diffusione di bioprodotti che non si accumulano nell’ambiente, incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuovi processi chimici, biotecnologici e fisici per favorire il riuso di scarti e sottoprodotti, favorire l’adeguamento delle infrastrutture per il recupero e il trattamento della sostanza organica e di altri fondamentali nutrienti superando gli ostacoli che ancora impediscono una piena attuazione della bioeconomia circolare. In generale, occorrono mosse virtuose per gestire i rifiuti (le anticipò anni fa il merceologo Giorgio Nebbia nel manifesto della neochimica su Airone da lei diretto).

Conosco questa necessità: ho un esempio in casa. Mio nipote Federico, laureato in chimica, lavora al controllo qualità di una importante azienda proprio in provincia di Rovigo con il contratto da metalmeccanico.

Per costruire il nuovo modello serve un nuovo atteggiamento mentale: si deve collegare scienza, etica e filosofia, con piena consapevolezza dei meccanismi che regolano le società, perché altrimenti si rischia di agire su un singolo aspetto del sistema creando perturbazioni crescenti e sempre meno gestibili.

Per dirla con un maestro della divulgazione come Piero Angela, ore 9: a lezione di connessione. Ore 10: a lezione di incompatibilità.

![]()